南山大学の「ここ」を未来に届ける

『南山大学をはなす』

学生座談会 中編

人文学部 日本文化学科 3年 有村 紗奈さん

外国語学部 アジア学科 3年 鈴木 伽威さん

経済学部 経済学科 4年 森谷 泰斗さん

総合政策学部 総合政策学科 3年 田中 芳宙さん

国際教養学部 国際教養学科 4年 早川 陽菜さん

学生座談会 中編

個が輝くキャンパスライフ

南山大学100周年に向けて「未来へつなぐ」座談会企画の第3弾は、5名の学生さんに集まっていただきました。それぞれのキャンパスライフから未来の話まで、熱い想いを掘り下げます。

聞き手

コピーライター 村田真美

(株式会社mana)91B154

取材日

2025年6月25日

YAMAZATO60プロジェクトのこと、知ってました?

昨年度の「YAMAZATO60プロジェクト」のことは知っていました?

田中

知ってますよ、今年は「+(プラス)」になったんですよね。ポルタからお知らせがあったときに「山里キャンパスは60周年なんだ」と知り、キャンパス内でポスターを目にするようになって、「南山大学をあそぶ」の企画に参加した際には奥田副学長とご一緒させていただきました。山里キャンパスの魅力を実感するいい機会になりました。

早川

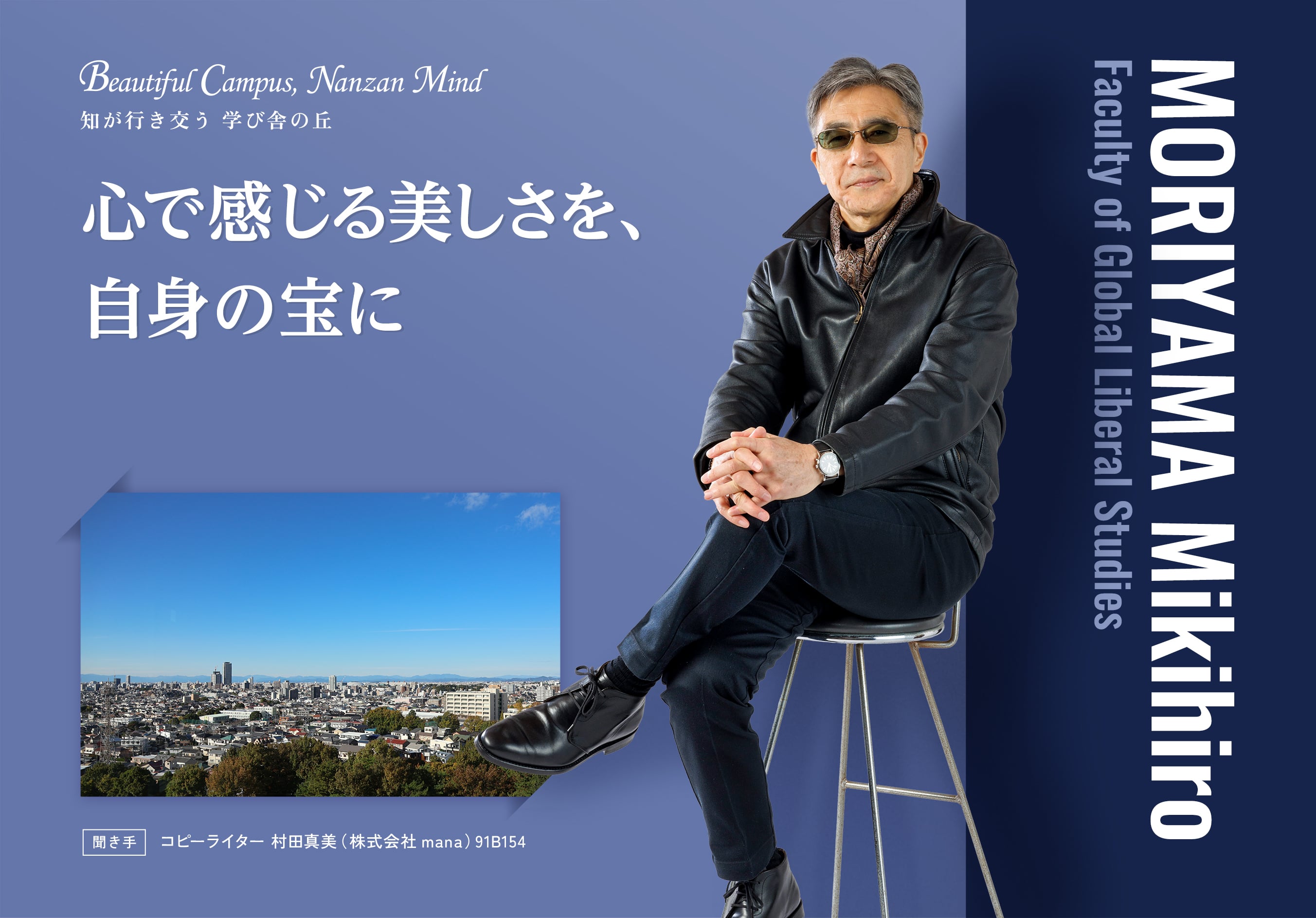

私はプロジェクトのことは知らなかったんですが、ポスターは見ていました。オシャレなデザインだなって。学部長先生のシリーズでは、国際教養学部長が革ジャンでカッコよく写っていてインパクトありました。Webを見たらサングラスかけていて、さらにびっくり(笑)。

森谷

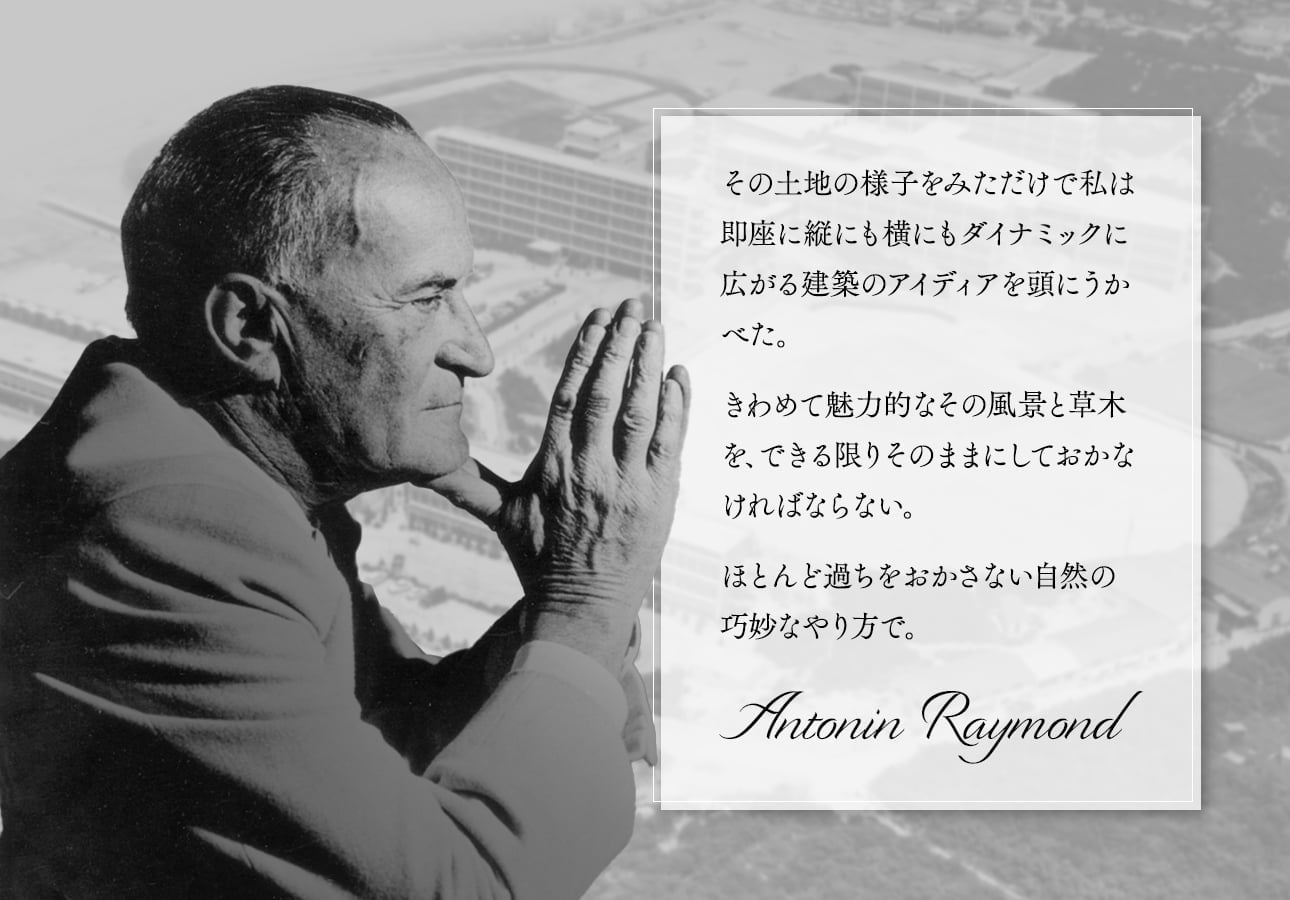

私も実は知らなかったのですが、、、この座談会に出ることになって「YAMAZATO60」のサイトを見に行ったら、普段から目にしていたポスターがその一環だったことに気がつきました。レーモンド建築という視点からキャンパスを眺めたり、多角的な企画で面白いですね。

有村

私もなんとなくですが、G棟のガラス貼りのところにズラッと並んだ、学部長の先生方のポスターが掲示されているのが気になっていました。人文学部から始まって、だんだん増えていくので、通るたびに「あ、増えてる」とチェックしていました。

鈴木

私はSNSで流れてくる「記事の更新のお知らせ」から、こういう企画をやっているんだ、と思っていたくらいです。改めてコンテンツを見たり記事を読んでみたら、先生の思いが綴られていて、新鮮な発見がありました。

それぞれの Beautiful Campus & Nanzan Mind

本企画共通のテーマ、まずは「あなたにとってのBeautiful Campus」についてお尋ねします。お気に入りの場所、思い出の場所、キャンパスの魅力など思いつくままにお話しいただけますか。鈴木さんから。

鈴木

やはり私たち「なんすこ」の活動拠点であるキリスト教センターです。週に3回、3年間続けていて付き合いの長い場所ですから。入学したばかりのフレマン祭では、私は「なんすこ」が開催した宣伝コンサートのことを知らなかったんです。たまたま坂道の途中にあるキリスト教センターを通りかかった時に、あるCMソングを歌っているのが聴こえてきて「あぁこういうのいいな」と思っていたのが、実はそれが「なんすこ」だった、という出会いの場でもあります。

ご縁を感じる素敵なエピソードですね。では有村さん。

有村

私の一番のお気に入りの場所は、図書館です。私たちが入学した年に「南山大学ライネルス中央図書館」がリニューアルオープンしたんですけど、初めて見たときには、高校までの「図書室」のイメージが覆されました。5階建ての独立した建物で、ピッと学生証をかざしてゲートを通ると、書庫がどーんと視界に飛び込んでくる。その瞬間に「すごい、大学の図書館って」と感動しました。2階の自習スペースでは、窓から南山のグラウンドやキャンパスが一望できるので「私、こんな素敵な大学に通ってる!」と思いながら課題に取り組む日々が結構好きです。

ライネルス中央図書館(館内)

森谷

私はですね、皆さんのご想像通りとは思いますが(笑)、人工芝の美しいグラウンドです。私自身、グラウンドにはさまざまなドラマがつまっています。前十字靭帯断裂という大けがを負った場所でもありますが、それ以上に仲間と切磋琢磨して成長した大切な思い出の場です。東海1部リーグに昇格して、ホーム試合の開催時には「フィールドもスタンドも整備されたいいグラウンドだ」と評価をいただいたり、OBの方々から「俺たちの時代は土だったのに人工芝でいいな」と羨ましがられたり、私にとって誇れる場所でもあります。

早川

私はQ棟7階の景色です。1年の時に、この景色をきっかけに話すようになった友達がいて、今でもいい関係を築けているので、その思い出とセットで大切な場所です。夕焼けがとっても綺麗なんですよ。

Q棟7階(夕暮れ)

国際教養学部の先生方の研究室があったり、ラーニングコモンズがある場所ですよね。学部生が集う場所でもあるんですね。田中さんはいかがでしょう?

田中

夜のキャンパスがすごく好きです。教職関連で遅い時間まで授業があるんですけど、そこから課外活動をしたり自習をしていると、夜の9時くらいになることがあります。人のいないキャンパスは静かですし、メインストリートからキリスト教センターへ降りていく道はライトアップされていて幻想的なんですよ。

メインストリートからキリスト教センターへ降りていく道

では次の質問、「あなたはどんなところにNanzan Mindを感じますか?」。

田中:南山っぽいな、と感じるのは、おしゃれな雰囲気なところでしょうか。私にとって居心地がいいところです。人を含めた全体的なキャンパスのイメージです。皆がそれぞれ何かに熱中していたり、部活やサークル活動に勤しんでいたりと、エネルギーに満ちている感じがします。

早川:国際教養学部ですごく感じることなのですが、「やってみたい」で終わるんじゃなくて、「やる」と実行に移す学生が多い、ということです。例えば留学、国際教養学部では当たり前のように皆が出かけて行くけど、実は意外と一歩を踏み出す勇気がいると私は思っていて。海外にバックパック1つで気軽に旅に出かけたり、ボランティア活動に出かけたりと、「やってみたい」と思ったら心の中に留めておくのではなく「やってみる」という子が多いように思います。それが刺激になって、私もチャレンジ精神がむくむくと湧いてきます。

なんかそれ、すごく心当たりがあります(笑)。学生時代の私もそうでした。確か卒業旅行は、友人グループでそれぞれアメリカ各地へ一人で出かけて、〇月〇日にニューヨークで待ち合わせてごはん食べよう、みたいなことをした記憶が、、、私のことはさておき、早川さんが言うように、お互い高め合う関係性が築けるのはとても素敵なことですね。

森谷:部活をやっていて一番感じるのは、「学生主体」ということです。スポーツ推薦がありませんし、お金のやりくりや練習のための強化メニューなどを、すべて自分たちで考え抜いて運営する。放任とは違って、例えば何か要望が出てきて学生課の職員に提案する際も、私たちの意図を汲んでくれたうえで「もう一度、この部分をもっと練ってきて」とアドバイス付きでフィードバックをくれたり、社会にでる前の学生たちに、敢えて現実の厳しさを見せてくれます。大人たちを間に挟まずに、学生主体でどのようにやっていくか、という面で鍛えられてるな、と感じます。人も資源も限られた中で、どうやりくりするかを考え抜くことで智恵も経験値も上がりますが、その一方で、金銭的なサポートはもうちょっとあるとありがたいかな(笑)。

その嘆願はこのプロジェクト発起人の副学長たちにお伝えしないといけませんね。サッカー部のコーチ選びについても、学生たちの自主性に委ねられてるんでしょうか。

森谷

大学によっては、強豪校であればあるほど「ここを目指しなさい」と具体的な順位目標を決めて補助金が助成される、と聞くんですが、南山サッカー部は目標設定もプレースタイルも、私たちの裁量に委ねられています。

キャプテンによって方針が変わることもありますか?

森谷

そうですね。監督やコーチも我々の想いを理解して尊重してくれるので、対話を重ねながら戦術を練っています。私が入学した頃のサッカー部は「技術の南山」という感じだったのですが、今は「堅守速攻」で、選手個人のプレースタイルを生かすよう方向転換しています。

お話を聞いていて、職員座談会vol.1に参加してくださった学生課の門野さんのことを思いだしました。「学生たちが本気だから、職員も本気で考えて時に真剣勝負なやり取りをする」ということをおっしゃっていたのですが、その根底には深い‘愛’がありました。それが南山マインドなのかもしれません。続いて有村さんはいかがですか?

有村:私もふわっとした表現になるんですが、南山大生は真面目な人が多いな、って。先ほどの早川さんのお話にもあったように、やると決めたら実行する人だったり、学生主体で、軸をもってしっかり考える人が多いと感じます。高校生やその保護者から「南山大生に憧れる」という声をいただく度に、卒業生の方々から受け継ぐ伝統がブランドとなっているんだな、と思ったりします。

鈴木:‘憧れ’みたいな意味を含むのですが、私の周りも主体性を持った人が多いです。サークル活動を通して実感しています。迷ったときには先輩方がアドバイスをしてくれますし、歌の指導をしてくれる先生を含め、いろんな方に支えられて牽引してもらって今が在る、という感じです。自分もそうなりたい、と思います。

皆さんのお話を聞いていると、過信ではなく自信に裏付けられた謙虚さが滲みでているように感じました。「信頼感が溢れ出るリーダーシップ」、これからのリーダー像ってこういうことなのかな、と思いました。自己紹介タイムに始まり、それぞれの個性が光るお話に引き込まれて時間があっという間に過ぎていきます。後編もぜひお楽しみください。

後編へ続く