YAMAZATO60

学部長が語る南山大学

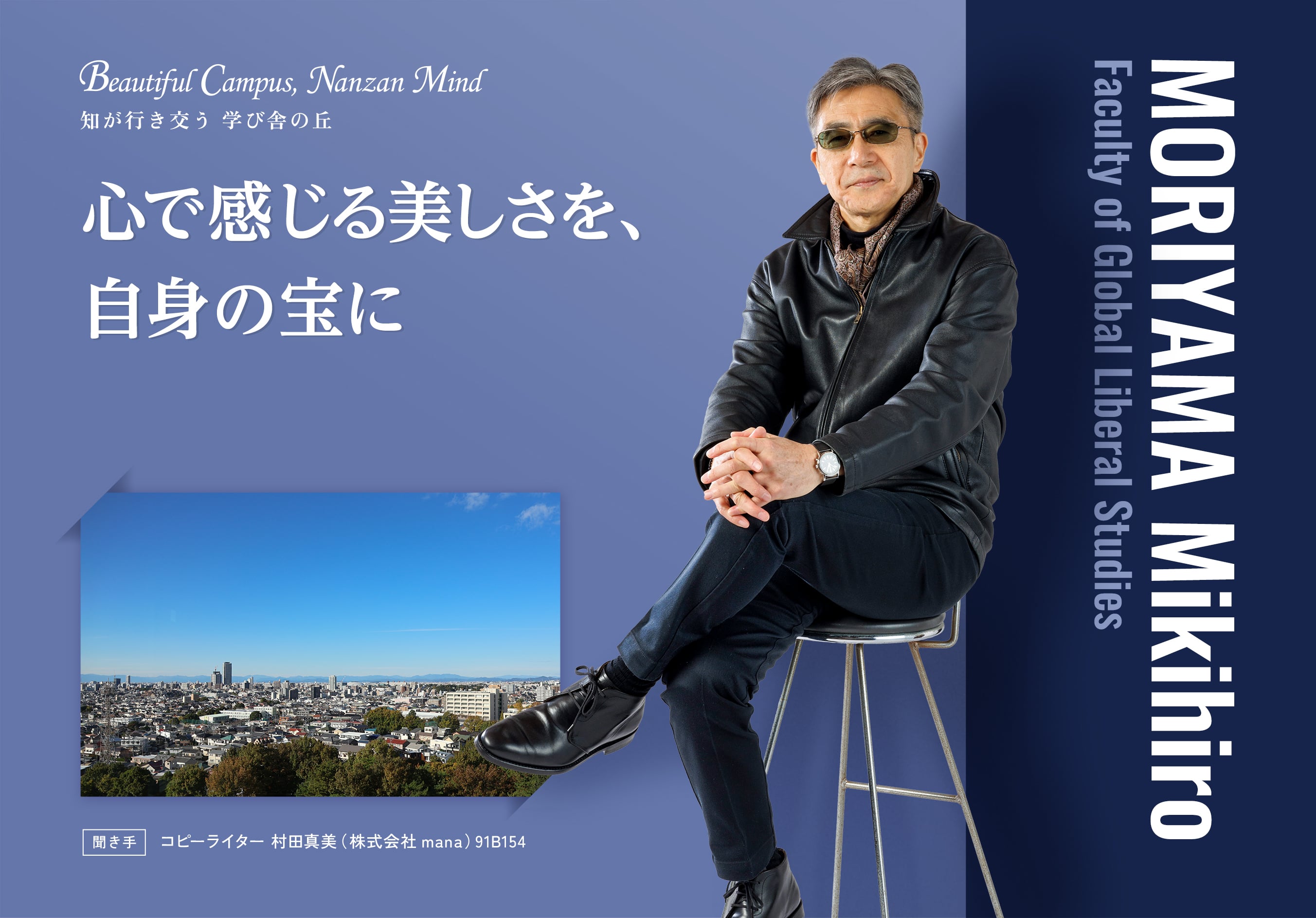

Faculty of Global Liberal Studies

「心で感じる美しさを、自身の宝に」

国際教養学部長

森山 幹弘

MORIYAMA Mikihiro

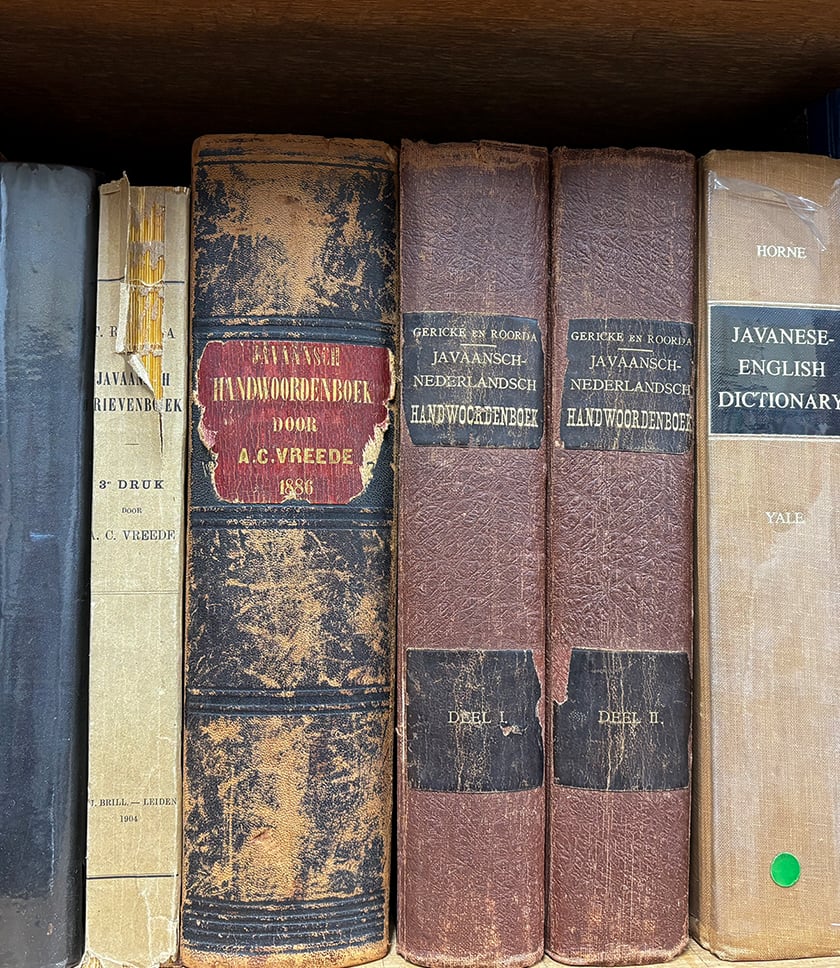

インドネシア愛に溢れる研究

「南山ヒストリー」の前に、まずは先生の専門分野である「インドネシア研究」についてお尋ねしてもいいですか?どういった経緯でインドネシアに興味を持たれたのでしょうか?

森山氏

私はもともと商社マンに憧れていたんです。大学に入学した1979年当時、一番日本とのパイプが太かったのがインドネシアで、貿易相手国として興味を持ったのが始まりです。またインドネシア語が初心者には学びやすい言語だったこともあり、外国語学部のインドネシア語学科を選択しました。

日本人にとって学びやすい言語なんですか???インドネシア語は。

森山氏

ローマ字表記であること、ヨーロッパの言語のように定冠詞/不定冠詞、また女性名詞/男性名詞という文法規則がないこと、時間軸を表すテンスやアスペクトが動詞によって表現される言語ではないため、最初は学びやすいんです。もちろん学びを深めていけばどんな言語も難しいですけどね。私は学生時代にインドネシアに2年間留学して、その後オランダで博士号を取りました。

オランダですか?

森山氏

16世紀後半~20世紀半ばまでインドネシアはオランダの植民地でしたから。私は研究のためにオランダへ渡り、さらに地政学的に重要な地である、インドネシアの隣国のオーストラリアにも1年、研究留学をしました。(こんなにインドネシアの話ばかりしていていいの?笑)

そろそろ南山ヒストリーへ戻りましょうか。先生が南山に着任されたのは?

森山氏

大学卒業後はJICA(国際協力機構)へ就職したのですが、研究の道へ進むためにオランダの大学へ留学しました。南山への着任は2000年、ちょうど瀬戸キャンパスに新しく総合政策学部と理工学部ができた年です。大改革の中で、外国語学部にアジア学科が設置され、私はインドネシアの研究教育のために声をかけていただきました。その後2017年のキャンパス統合時に国際教養学部の新設と共に学部を移り、今年で通算25年目になります。

山里の丘からの眺望を愉しむ

先生にとっての「Beautiful Campus」、南山キャンパスでお気に入りの場所を教えていただけますか。

森山氏

国際教養学部が立ち上がった2017年にQ棟が竣工し、私たち国際教養学部の教員23名の研究室もQ棟の7階に設置されることになりました。教室棟としてはキャンパスの一番北側に位置するQ棟の研究室からは、メインストリートを見下ろすかたちでキャンパスを一望することができます。また北側の廊下からは冬の空気が澄み渡った日には、目線を上げると名古屋駅のビル群や伊吹山、遠く御嶽山や冠雪した日本アルプス連山まで綺麗に見えるんですよ。私はその景色が好きですね。研究室の大きな窓からは空を広く見渡すことができますので、真冬に風花が舞う幻想的なさま、真夏に稲妻が走るスペクタクルなど、四季折々に変化する自然を感じながら外を眺めています。

山里の丘の上に建つ教室棟の上層階からは、日々刻々と移り変わる景色が見られるんですね。

森山氏

レーモンド建築のイズムが現在に息づくキャンパスは、豊かな自然も残しながら、交通アクセスの向上による学生の通学路の変化や新たな教室棟の竣工に対応しながら進化しているので、さすがだなと思います。

「何に拠って立つか」の判断基準

森山先生にとって「Nanzan Mind」とは?

森山氏

やはり教育モットーである「人間の尊厳のために」、ここに集約されていると思います。南山の教職員、学生、卒業生、教育・研究のあり方、全てにおいてこのモットーが生きています。究極の判断を求められるような局面において、「それは人間の尊厳に叶っているかどうか」を尺度にすることで、誤った判断にはならないと考えます。

その精神は、先生が南山に着任されて24年を経るなかで、どのように染み込んでいったのでしょうか?「人間の尊厳のために」という判断軸は。

森山氏

深い問いかけですね。私は全ての教職員がそれを「共有する価値観」として持っていることが理想だと思います。私の経験で言うと、大学においてさまざまな判断をしなくてはならない場面で、学長からの「それは人間の尊厳に照らし合わせた時、尊重した対応になっていますか」という投げかけによって気づかされる、その積み重ねだったように思います。私たちは「教育者」という役割のなかで、学生指導も担います。さまざまな局面においてそういったことを逡巡していくうちに、私自身の血肉となっていきました。

教育者として何を伝えられるか

自身の中に揺るぎない判断基準を持つ、その大切さに気づくのは卒業してからなんでしょうけど、その‘もと’となる価値観は、学生時代に知らず知らずのうちに身についていくものなのかもしれません。

森山氏

私たち教員は研究もするけれど「教育者」でもあるわけです。あなたが今、「知らず知らずのうちに」と言われましたが、それを私たちが学生たちに伝えられているとしたら、それは教育の「賜物」というか、教育者として幸せを感じる瞬間でもあります。学生たちに「いま」気づいてもらえなくてもいい。卒業後、何かの時にふと思い出して実践してもらえる、そういう卒業生を世に送り出すことが、社会を良くすることにつながると私は信じています。

オープンキャンパスなどで「尊厳」を高校生にわかりやすく説明をする時には、「リスペクト」という言葉を使います。「他人をリスペクトすること、それは誰にでも尊厳があるからだ」と。それぞれの人を大切にするという気持ちを持つことだ、と。

そうですね、心に沁みます。南山8学部の学部長の方々にお話を聞いていくこのシリーズは、今回、森山先生がアンカーとなります。締めくくりとして、学生へのメッセージをお願いできますでしょうか。

森山氏

私がここ10年くらい大事にしていることがあります。ひとつは「自分が正しいと思うことをやる」、ふたつめは「美しいものを見る(聴く)」です。

ひとつめは、きっとこれまで実践されてきた先生だからこそ、のお言葉ですね。

森山氏

自身に厳しくあることが出発点です。とても青臭いことなのですが、歳を重ねていくにしたがって、自分の中で重くなってきているように思っています。

ふたつめの「美しいこと」については?

森山氏

例えば、雪が舞う風景って美しいですよね。雷鳴が轟く土砂降りの雨であっても、安全な場所から見る景色としては美しいわけです。また身につけるものに関しても、私は美しいものをまといたい。車が好きなので、自分が美しいと思う車に乗りたい。「美しい」というのは、分をわきまえないものを求めるような美しさではなくて、例えば部屋を清潔にすることも「美しい」わけですよね。何かを選ぶときには自分が美しいと思えるものを選ぶ。それは心に潤いを与えるから。だから私は美しいものを見たいし、美しい景色に魅せられる。日本海の冬の海の色って藍色のような濃い色をしているんですね。1000年、2000年、もしかしたらもっと前からこの風景は続いているかもしれない、なんて時の流れに想いを馳せたりする、そういう時間が私にとって「美しい時」なんです。

受け取る側の「心のあり方」が大切な気がします。美しいと思える心のゆとり。

森山氏

「美しきもの」というのは、本当は自分の心の中にあるものかもしれないですね。

インタビュー後に研究室に招いてくださり、インドネシアやオランダ、ムスリムに関連する民族衣装や小物を披露してくださった森山先生。インドネシア愛が次から次へと溢れでて、無知な私にどんどん知識を与えてくださいました。「Nanzan Mind」とは、「人間の尊厳のために」行動する精神を持ち合わせていること、という話を聞いて、私も南山生で良かった、と改めて思ったのでした。

Profile

国際教養学部長

森山 幹弘 教授

専攻分野

インドネシアの言語と文化

主要著書・論文

- Sundanese Print culture and Modernity in 19th-century West Java (単著)

- Semangat Baru: Kolonialisme, Budaya Cetak, dan Kesastraan Sunda abad ke- 19(単著)

- 『多言語主義再考--多言語状況の比較研究』(共著)

- Words in Motion : Language and Discourse in Post-New Order Indonesia (共編著)

- 『東南アジア文学への招待』(共著)

将来的研究分野

インドネシアの言語政策、インドネシアの文化に見るロカリティー(地域性)とアイデンティティ、インドネシアの文化史

担当の授業科目

「グローバル・スタディーズ概論A/Introduction to Global Studies A」「グローバル化と文化・文学/Globalization, Culture, and Literature」「Special Topics : Global Studies B (Cultural Studies)」