南山大学の「ここ」を未来に届ける

『南山大学をはなす』

教員座談会 vol.2前編

人文学部 日本文化学科 森田 貴之さん

外国語学部 スペイン・ラテンアメリカ学科 額田 有美さん

法学部 法律学科 大原 寛史さん

教員座談会 vol.2前編

研究に、人生に、ストーリーがある

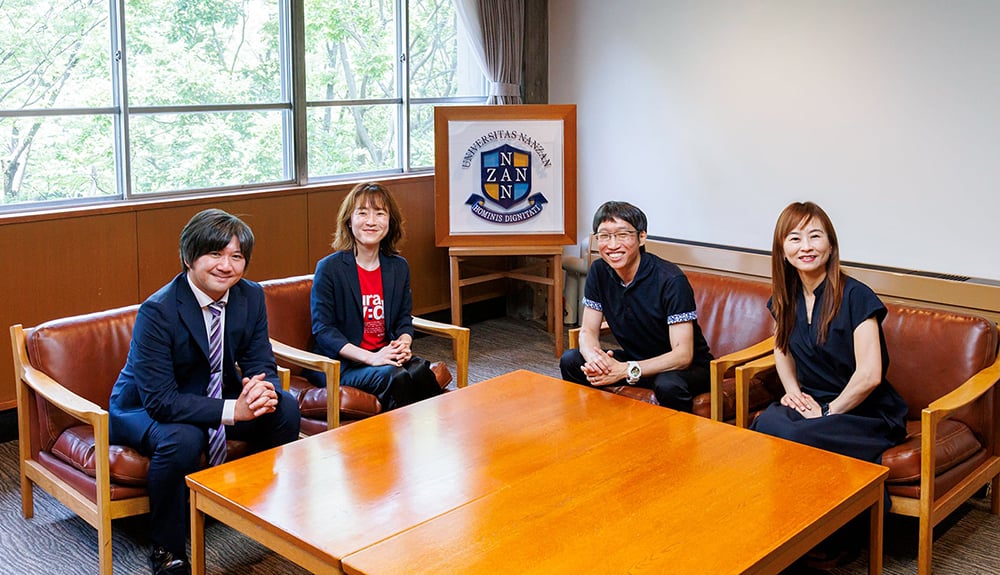

今回は人文学部、外国語学部、法学部の先生たちによる座談会です。それぞれの専門領域からキャリアの深堀りまで、一期一会のクロストークをお楽しみください。

聞き手

コピーライター 村田真美

(株式会社mana)91B154

取材日

2025年6月19日

左から大原さん、額田さん、森田さん、(聞き手)同窓生 村田さん

民法研究者とコスタリカ研究者が出会うと?

南山大学100周年に向けて「未来へつなぐ」座談会企画の教員編vol2、今回お集まりいただいた先生方の研究キーワードは、「民法」「コスタリカ」「軍記物語」とのこと。どんな交わりが生まれるのでしょうか。まずは大原先生より自己紹介をお願いします。

大原

法学部 法律学科の大原です。専門は「民法」です。私人間の関係を規律するルールですね。なかでも、契約に関するルールや考え方について研究しています。「契約がうまくいかない場合にどのように対処するのか」が中心テーマです。南山大学への着任は2021年で、5年目になります。

続いて額田先生、お願いします。

額田

着任3年目、外国語学部 スペイン・ラテンアメリカ学科の額田です。専門はラテンアメリカ地域研究で、中米のコスタリカ共和国の「先住民」について研究をしています。もともとコスタリカが好きで、10年以上にわたってコスタリカ南部地域の先住民居住区などへ訪問・滞在し、先住民の方々が向き合う現実について調査を続けています。

額田先生の論文タイトルには、コスタリカにおける‘裁判所’、とか‘法廷’、という言葉が並びます。なぜコスタリカだったのか、そしてこれらのキーワードについてもお聞かせいただけますか。

額田

大学でスペイン語を専攻していたのですが、2年間休学をし、外務省在外公館派遣制度を利用してコスタリカの近隣国であるホンジュラスの日本国大使館で派遣員を経験しました。当時の現地での私は、アジア系&女性&年齢も若いということで、自分もマイノリティだと感じていました。現在の「先住民」や「共生」に関する研究はその時の大変だった経験が原体験となっています。

帰国後、日本に暮らす外国人の方たちも、私がホンジュラスで経験したような苦労を抱えているのではと想いを馳せるようになりました。日本で日常生活を送るだけでも大変なのに、万が一裁判の当事者になったときには相当辛い思いをするだろうと。当時私がお世話になっていた先生のなかに外国人の関わる事件に関する司法通訳や翻訳に携わっている方がいらっしゃったので、その先生からの影響も少なからず受けていたと思います。そこでその先生の研究のお手伝いをアルバイトというかたちで始めさせていただきました。その過程で、いわゆる外国人にとっての裁判における大変さには言語だけではなく文化的な背景による影響が大きいことを感じました。日本の裁判は、当然ですけど日本語で、かつ日本文化を前提に行われます。でも刑事裁判などを傍聴すると、言語を超えた文化的なコンフリクトが如実にでてくる場面がある。それをなんとかできないか、と思ったときに、同じ研究室に在籍していたコスタリカ出身の国費留学生の方からコスタリカでは実はその文化的背景を積極的に証拠として取り入れる司法制度である「文化鑑定」があると知って、調べていくうちに研究にのめり込んでいきました。

大原

「鑑定」ですか。

額田

そうです。筆跡鑑定とか医療鑑定のように、文化の鑑定というのがあって、面白いと思ったのがきっかけです。素晴らしい制度だと思って調べていくと、それはそれで問題がある、という事実にたどり着いて。

大原

どんな問題が?

額田

文化人類学者が専門家証人として法廷で証言したり、司法鑑定書を書くんですけど、先住民集団ごとの文化的背景、つまり型にはまったステレオタイプを助長しかねない証言になりがち、ということが大きな問題の一つです。そしてその語りが「専門家の証言」として残っていくと、ある事件では有効に働いて情状酌量になったとしても、それが前例となって別の事件では差別的な判決になってしまう。そのため、私が聞き取り調査を行った現地の文化人類学者も葛藤を抱えていました。マイノリティにとっての公平な裁判のあり方を追求するとき国の法制度だけでは限界があるな、と思い始めていたときに知ったのが、先住民の人たちが先住民のルールで行う「慣習法裁判所」です。これだ!と思ってその実践が行われているコスタリカの先住民居住区へ向かいました。

「被害者」と「加害者」に分けた二元論的に裁くのではなく、当事者同士の関係修復に重きを置いて紛争解決をはかる、というイメージですね。日本も学ぶべきところがありそうです。額田先生が南山へ来た経緯についてもお聞かせいただけますか。

額田

リーガルプルーラリズム(多元的司法制度/1つの社会や国家の中に、複数の異なる法体系や法秩序が同時に存在し、併存している状態)をテーマに博士論文を書き上げました。そのあと、これまで関わってきた大好きな人びとがいる先住民居住区内の集落で、それ以外のテーマ、たとえば観光、先住民ツーリズムや食べ物についての調査をしていたところ、南山の先生から講演をしないかとのお声がけをいただきました。その講演が縁となり南山大学へとやってきました。

先生のお話からは、溢れんばかりの‘ラテンアメリカ愛’が伝わってきますね。

額田

国内でラテンアメリカ研究を推進している大学は多くはないので、南山に来ることができて本当にラッキーでした。

ラテンアメリカ研究が盛んな大学は少ない、とのことですが、額田先生が南山のラテンアメリカ研究の特徴として感じていることはありますか?また、大原先生にもお尋ねしたいのですが、法学部で‘南山らしさ’を感じることはありますか?

大原

南山法学部の先生方に共通しているのは、研究にも教育にも、「人間の尊厳のために」というスタンスが浸透しているところでしょうか。権利と権利の衝突があったとき、どのように調整するかという場面において、人間の権利、尊厳を重んじながら法を解釈して運用していこう、という共通の思想を感じますし、先生方の研究業績からもそれが伝わってきます。私も、例えば判断能力が低下している高齢者の契約問題について、「1人の自律した人間としてどれだけ尊重できるか」という視点をより意識して研究を進めるようになりました。南山へ来て、自身の研究テーマの奥行きが広がった感覚があります。

額田先生はいかがですか?

額田

スペイン・ラテンアメリカ学科という学科名がまず南山の特徴を示していますよね。「スペイン」が学科名に入っているだけあって、私の専門分野であるラテンアメリカのことを「スペインの視点から考える」ヒントを他の先生方からいただいたりして、研究の視野が広がりました。また、実はラテンアメリカってフランスやドイツからの哲学的な影響を受けていたり、19世紀にコスタリカの先住民のことを研究した文献などはドイツ系の人が書いていたりするので、「学際的」という表現をしていいかわかりませんが、いろいろな視点や考え方を学べる場所だと思います。南山の外国語学部にはドイツ学科やフランス学科もありますからね。さまざまな研究者と交流できるのは、とても魅力的な環境だと思います。

スペインとラテンアメリカを相互に学び、かつヨーロッパやアメリカという文脈の中でも学ぶ。伝統ある南山の外国語学部ならではの研究環境なんですね。

研究活動が、南山の学びをカタチづくる

さて、大変お待たせしました、森田先生の自己紹介をお願いします。

森田

2011年の着任から、かれこれ14年経ちます。南山に来る前は、台湾大学でポスドク研究員をしていました。

森田先生は「中世日本古典文学」「和漢比較文学」を研究テーマに掲げていらっしゃいます。日本文学の古典研究者が、なぜ台湾だったんでしょう?

森田

遡って話をすると、出発点は学部生の時の卒論テーマです。テーマを何にしようかと考えていたときにふと思い浮かんだのが、高校までの国語の教科書に載っていた『平家物語』です。改めて内容を俯瞰してみると、だいたい人が死ぬシーンなんですよ。「木曾の最期」「敦盛の最期」とか、壇之浦で海に沈んでいくところ、とかね。軍記物語は、その死ぬシーンで、何を言って、どう行動して、どう死んだか、みたいなことが書いてある。事実を追う歴史学とは違っていて、文学作品とはこういうものなのか?と研究を始めたところ、日本の古典文学には、中国の古典から当たり前のように、表現や、時には作品自体が引用されているんですね。中国との結びつきが非常に深くて、日本における中国文学の受容のされ方に興味が湧いてきて、研究の中心もそちらへと移っていきました。そのタイミングで台湾大学にポスドクの話があって、行ってみようと思った、という流れです。その後、南山大学の日本文化学科の教員に着任しました。

「文学」を広い視野で研究されているんですね。「軍記物語」を入り口に、研究拠点は海外へ、そして南山へ。どんどん深化&進化していくご経歴ですね。

森田

南山の日本文化学科は、日本文学・日本文化・日本語学・日本語教育の4領域を網羅してまして、対外史やジェンダー史、日本の地理に至るまで、日本のことを幅広く学ぶんです。私は日本文学の専門領域に加えて、日本語教育能力検定試験に合格していて、台湾大学で日本語学習者向けの、南山でいう「ジャパンプラザ」のような時間での活動経験がありましたので、「南山大学の日本文化学科」と相性が良かったのだと思います。日本語教育まで繋がっているのは、南山の特色ですから。

「日本」というキーワードでさまざまな研究領域が繋がっている学科、というイメージですね。

森田

国文学という枠組みの中で育ってきた私ですが、南山の日本文化学科に来てからは「文化の1つとしての文学研究」という意識が芽生えてきました。

先ほど額田先生からも、「南山のスペイン・ラテンアメリカ学科」で研究することで、ラテンアメリカ研究に、「スペイン」という視点が加わった、というお話がありました。先生方の営みがお互いに影響し合って、南山の学びをカタチづくっているんだな、と思いました。

一方で、法学部はきっちりとした「枠」がありそうですね。

大原

そうですね、法学部法律学科は、日本文化学科やスペイン・ラテンアメリカ学科とは違って、大学ごとに個性が出るような学科ではないですよね。

法学部の世界は、民法、刑法、民事訴訟法など、専門に応じた縦割りの枠組みがあるイメージです。その縦割りのなかで、先生同士の交流はどのような感じなのでしょうか。

大原

私は他の大学を経由して南山へ来ているのですが、ここへ来て特徴的だと思っていることがあります。それは分野を問わず、先生同士で研究の話ができる機会が非常に多いこと。私は民法が専門ですが、民法の先生方のみならず、他の先生方とも研究について話したりします。例えば「福祉契約について、行政法ではどのように捉えるのか、民法では…」みたいな話をしたり、刑法の先生とは「ある不動産が二重に譲渡された場合、すでに第一譲渡があることを知りながら後から契約した人は、横領の共犯にあたりますよね。」「いやいや、刑法では…」などと、普段から話したりするんですよ。

それはどんなシチュエーションですか?ランチしながらの会話?飲みながら?

大原

それがですね、結構四六時中といいますか。顔を合わせたタイミングで、「あ、そういえばあの話なんですけど」と、時には廊下での立ち話だったりもします。

以前、法学部長の豊島先生にインタビューした際に、「南山法学部では、国際比較という視点も大切にしている」というお話をいただきました。南山の特徴として「国際性」が挙げられると思いますが、大原先生はいかがですか?

大原

一般的に法律学科の授業では、まず日本の法律を勉強しましょう、というスタイルになりがちですよね。でも南山の先生方は、例えば「民法も、ドイツやフランスの民法を参考にしている」など、日本のルールを相対化しながら授業をされています。諸外国の動向や、専門分野のルーツについても折に触れて学生に伝えていますので、国際性というマインドは皆さん持ち合わせていると思います。

ありがとうございます。それぞれの自己紹介でどこまでも話が進んでいきそうですが、本座談会のテーマ、ひとつめの質問へいかせていただきますね。

『YAMAZATO60』プロジェクト、見てました?

昨年度のYAMAZATO60についてのご意見や感想などをお聞きしていきたいと思います。森田先生の目にはどのように映っていましたか?

森田

インパクトがあったのは学部長がポーズをとって写っているポスターですね。半月ごとに変わっていくのを楽しみに、新しくなるたびに立ち止まって眺めていました。あとはフォトコンテストもすごく良かったです。応募作品を見ると、学生の目にキャンパスはこんな風に映ってるんだ、って。作品がこれから先もどんどん増えていくといいなと思いました。

アーカイブして、作品を未来へと積み重ねていきたいですね。では続いて額田先生はいかがですか?

額田

私もエレベーターに貼られているポスターを楽しみに見ていました。YAMAZATO60プロジェクトページからリンクが貼られていた、留学生別科50周年の記念サイトも良かったですね。OB、OGの方々から今の学生へ脈々と続く縦のつながりが、海外の外国籍の方や日本語が第一言語ではない方々にまで広がっていて、歴史ある南山ならではだな、と改めて思いました。

大原先生はどうでしょう?

大原

私はYAMAZATO60の企画が立ち上がったころから興味を持っていました。どうやって具現化していくんだろう、山里キャンパスがどのように歴史的に発展してきたのか、と記事のアップを楽しみにしていました。学部長インタビューでは、南山への、そしてキャンパスへの想いがそれぞれの言葉で語られていて、個性が出ていておもしろかったし、こんな風にお考えになっているんだ、という発見がありました。

「キャンパスを起点に南山大学をみていく」というプロジェクトアイデアは、奥田副学長のひらめきから始まっていますよね。私もインタビューを通して、南山に関わる皆さんの心の内に秘めた‘宝’に出会う旅を続けている気分です。さて、森田先生、額田先生、大原先生とのお話はまだまだ続きます。ぜひ後編もお楽しみに。

後編に続くProfile

人文学部

森田 貴之 教授

専攻分野

中世日本古典文学、和漢比較文学

主要著書・論文

- 『平家物語評判書集成』(共編、汲古書院、2024)

- 『異性装 歴史の中の性の越境者たち(インターナショナル新書)』(共著、集英社インターナショナル、2023)

- 『奈良絵本『太平記』の世界―永青文庫所蔵『絵入太平記』全挿絵影印ならびに研究』(共編、勉誠社、2022)

将来的研究分野

軍記物語を中心とした中世の歴史文学の研究

担当の授業科目

「日本文学史A」「古典資料講読」「モダンの系譜―文学をめぐって2―」「中世文学研究」「日本文化学演習」「日本文化学基礎演習」

Profile

外国語学部

額田 有美 講師

専攻分野

ラテンアメリカ地域研究、先住民学、共生学

主要著書・論文

- Culture As Judicial Evidence: Expert Testimony in Latin America(共著、University of Cincinnati Press、2021)

- 『法廷において文化と向き合うーコスタリカにおける「裁判所」の民族誌ー』(単著、大阪大学COデザインセンター、2019)

将来的研究分野

フードスタディーズ、先住民学、共生学

担当の授業科目

「ラテンアメリカの文化と社会」、「民族問題と人間の尊厳」、「初級スペイン語」他

Profile

法学部

大原 寛史 准教授

専攻分野

民法

主要著書・論文

- 「ドイツにおける事実的不能の位置づけ――ドイツ民法275条2項をめぐる議論を中心に」同志社法学61巻6号65頁以下(2010年)。

- 「契約責任法の改正と履行不能――履行不能の判断基準と契約規範との関係性」加藤新太郎=太田勝造=大塚直=田髙寛貴編『加藤雅信先生古稀記念 21世紀民事法学の挑戦下巻』63-87頁(2018年)。

- 「投資取引・高齢者取引と家族の関与――『被害者側の過失』としての考慮をめぐる近時の裁判例に焦点をあてて」南山法学47巻3=4号277ー344頁(2024年)

将来的研究分野

契約法における「自律」と「他律」

担当の授業科目

債権法総論、契約法など