YAMAZATO60

「山里キャンパス」60周年記念

YAMAZATO60

フォトコンテスト

【応募作品のご紹介】

Photo Contest

受賞されたみなさまおめでとうございます。また、一般の方々から、学生、教職員のみなさままで、たくさんのご応募ありがとうございました。

ページの関係上、ご紹介できる作品数に限りがありますが、「投稿者コメント」とあわせて、できるだけ多くの作品をご紹介します。(順不同)

多種多様な顔を持つ「山里キャンパス」をお楽しみください。

G棟の階段教室前の通路のベンチ椅子は、在学時代、授業が始まる前に友達と、あーだこーだと取り止めのない話に花が咲いた思い出の場所です。

私が所属していたサークルの学祭でのライブ会場の看板ですが、この手づくり感がとても素晴らしいです。

夕焼けの時間に構内の図書館を出て散歩してたら、壁の朱色と空の色が綺麗で、待ち受けにしようと思い撮りました。

二枚目は朱色の壁に映る柱の影が美しかったので。

50代ですが、いずれ貴学を受けてみたいと準備している者です。

K棟とグリーンエリアの間の紅葉です🍁

今年11月、すぐ左手の階段を上ろうとしたとき、緑から赤へとまさにグラデーションに色づき始めた葉の美しさに、思わず足を止めて撮影しました📷✨

キャンパスにはこの他にも随所に紅葉を楽しめるスポットがあり、季節の移ろいを感じられます🍂

ロゴスセンターの裏を通ってQ棟へ続く道はキャンパス内でも特に自然が感じられるエリアで、彼岸花やアガパンサスなど四季折々のお花を楽しめます🌷

こちらの写真は6月に撮影した紫陽花です!ピンク、青、紫と色鮮やかな紫陽花がぎっしりと満開に咲き誇っていました☺️

花弁や葉に水滴を帯びた、雨上がりの紫陽花もとっても綺麗です🌱✨

受賞

作品

南山大生になってもうすぐ3年。毎日のように大学に通い、ふと、勉強の息抜きにグリーンエリアを訪れ、ベンチに座り、何も考えずに一人で景色を眺める習慣があります。このベンチは私が特等席と呼んでいるベンチです。

このベンチから見える景色は時間帯、季節によって大きく変化します。様々な世界観を味わうことが出来るので、ここに座る時はあえて本や参考書などをしまい、ここから見える世界観を楽しんでいます。

大学を卒業するその日まで、このグリーンエリアのベンチと共に、南山大学でのキャンパスライフを私らしく楽しもうと思います。

図書館とR棟の間からは、西の空がひらけて見えます。

時間帯によっては、夜空と夕陽のコントラストにも出会えます。

4月のメインストリートは、授業に行き交う学生たちで賑やかです。

授業終わりに、一緒に受講していた友だちと歩くこの道なくしては、山里キャンパスでの思い出は語れません。

3月末、久しぶりにやってきたキャンパスは、いつの間にか春の装いになっていました。

抜けるような青空と、八分咲きの桜が美しく、思わず撮った一枚です。

Q棟のガラス窓が、空の色を反射していていて綺麗でした。

夜の気温が15度を下回り、寒さを感じ始めた11月初旬。

図書館を出ると、濃紺の夜空と星光が出迎えてくれました。

ライトアップが幻想的で、ミステリアスな雰囲気を醸し出しており、昼間とは違った山里キャンパスの魅力がありました。

受賞

作品

西門をくぐり、図書館とR棟の間からメインストリートに出る小道で、素晴らしい紅葉に出会いました。

山里キャンパス内には、秋から冬にかけて赤く色づく木が多く存在し、教室間移動の際などは、視界がとても賑やかで楽しいです。

この木は、人通りの少ない道端に立っています。人目を気にせず、じっくり写真撮影することができました。

受賞

作品

夕日が南山の校舎と自然を照らしてくれるような写真で幻想的だったから選びました。

受賞

作品

山里キャンパスらしい場所。

それはキャンパスの竣工から60年を経ても変わらないメインストリートです。

メインストリートは、キャンパスの中心であるG30教室の前で緩やかなカーブを描き、行き交う人たちが自然と言葉を交わす、いわば、建築の余白のような空間を生み出しています。

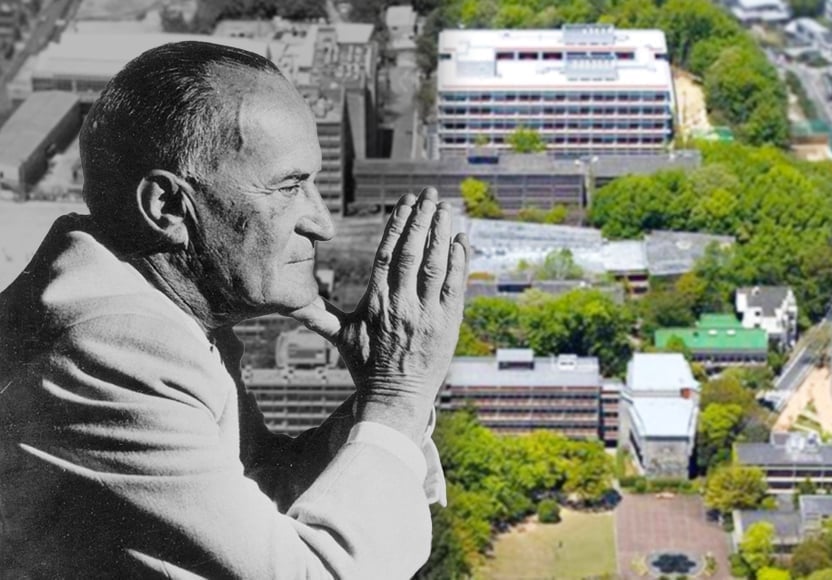

レーモンド夫妻が山里キャンパス設計のためにこの地をはじめて訪れたのは1961年のある夏の日のこと。その丘には、南北に続く細い1本の道があり、その道を自然の地形のまま活かしてキャンパスを設計することが自ずと決まったという。そんなストーリーは、今も大切に語り継がれています。

写真は、2017年1月15日の朝7時に撮影した1枚です。

2017年度の大学入試センター試験の2日目は雪でした。

受験生を迎えるために、自習室であるG30教室の暖房を点検した後の風景です。

キャンパスの花の写真を撮っていたのを応募します。

桜の写真はR棟からリアンにわたる通路付近のものです。

周りが黒っぽくなっているのは、フィルム写真のものです。

図書館の室内灯とクリスマスイルミネーションが調和し、さらにツリーの奥には宵の明星(金星)もみられ、幻想的に見える

色鮮やかな紅葉のなかに、正門の黒が映え、メインストリートが一直線に続く様子が、南山大学の色鮮やかな未来を感じることが出来る。

10日まで期限で5枚までだったと思いましたので前回2枚送らせていただいたのに2枚追加させていただきます。

柱の金属支柱、正門の同じ意匠の金属飾りが個人的に好きで撮らせていただきました。

年に数日、雪の降った日にしか見ることのできない光景であるから(本部棟1階入口のひさしを上から撮影)。

受賞

作品

緑豊かな南山キャンパスのなかでも、特にお気に入りの場所です。

毎朝、眩しいくらいキラキラとしたこの木漏れ日を見ると、これから始まる1日のエネルギーがもらえます!

サークルのために初めて夕方に通りかかったところ、ぼんやりとした夕焼けの空に南山のロゴマークが輝いていて、まるで自然のステンドグラスのようでした!

R棟4階にある中庭のベンチで空を見上げてたときに撮った写真。

澄み渡る空を見ながら本を読んだり、ぼんやりと何かを考えたりできるこの場所は、日々の忙しさを忘れてのんびりできる南山の隠れたスポットです!

渡り廊下を歩きながらふと外を見ると、美しい対称をなした景色が現れ、まるで美術館建築のように見えました。

Q棟の上からみる展望も好きですが、渡り廊下からみる景色も南山のおすすめスポットです!

1月10日の雪解けに.Q棟付近でひっそりと咲き誇るツバキが瑞々しく魅力的だったから。

受賞

作品

課題が立て込んでいる期間は、閉館時間近くまで図書館に残って課題をやってから帰るのですが、疲れて外に出たときに目の前に広がる光景にいつも癒されていました。夜の南山の雰囲気がお気に入りで、それを見るために課題を頑張っていたと言っても過言ではありません。自然豊かなキャンパスが温かい光で照らされているという光景は南山大学の魅力であると思います。その魅力を学外の人にも知ってもらいたいと思い、2024年のオープンキャンパスでキャンパスツアースタッフをやった際に、参加者の皆さんにお見せしました。すると、「素敵〜!」と皆さんが見惚れながら言ってくださいました。

上記の内容は1枚目の写真についてですが、その他にも季節や時間によって違う表情を見せてくれる山里キャンパスに日々癒されてきました。その中でも、キャンパスツアーで参加者の皆さんにお見せした写真を含め、私のお気に入りの南山の様子を厳選して送付させていただきます。応募作品は南山大学のWebページやSNS、広報媒体で使用される場合があるとのことなので、この魅力が少しでも多くの人に届いてほしいと思い、応募させていただきました。

南山大学の穏やかな雰囲気を象徴する紫陽花。

その美しさは梅雨のじねじめ感を吹き飛ばしてくれるような癒し効果抜群です!

柔らかな太陽の光に照らされた紫陽花と新緑の絶妙なコントラストが学生がリラックスできる空間そのものを感じさせてくれます。

この写真は、大学の四季折々の魅力を語る上で外せない1枚だと思い選びました。

秋といえば金木犀、そして南山大学の秋を語るならこの写真は絶対に外せません!鮮やかなオレンジ色の花と秋の香りが、通学路やキャンパスでの時間をほんのり甘く彩ります。通る過ぎるたびに癒される金木犀の存在感を、この写真でしっかり伝えたいと思い選びました。

受賞

作品

ライネルス中央図書館前庭が青い光と星形の装飾で包まれるこの幻想的な瞬間は、南山大学ならではです!

静かな夜に光が灯り、祈りや聖歌が響く温かな雰囲気を写真を通じて多くの人に伝えたいと思いました。南山大学の温もりが詰まった特別な景色なので、この1枚を選びました。

色とりどりのランタンが夜空に浮かび、グリーンエリア全体が夢のような光景に包まれるランタンフェス。

このイベントは、南山大学の歴史と現代的なセンスが見事に調和した象徴的な瞬間です。

寒い冬でも温かさを感じさせてくれるこの風景を皆さんに知ってほしくて、この写真を選びました。

南山大学ではめったに降らない雪が降り、思わずはしゃいでしまった特別な瞬間。この写真には白銀のキャンパスを背後に、嬉しさを抑えきれない自分の姿が映っています。普段見慣れた風景が雪に包まれて全く違う表情を見せる中、まるで童心に返ったような気持ちで楽しんだ一日でした。

この貴重な雪の日を心ゆくまで満喫した特別な写真なので選びました。

いつも通っている南山の校舎がすっかり雪化粧して、南山の建物の新たな一面を見ることができたからです。南山ならではのオレンジ色の校舎と雪の白のコントラストが非常に美しかったです!この景色を見て、朝から元気が出ました!

受賞

作品

アントニン・レーモンドの建築探訪ツアーに参加して、今まで知らなかった南山の建物の色々な魅力に気が付きました。外壁の赤色は建設当時の南山の土の色が赤かったことに合わせたということや、窓を大きくして縁側の雰囲気で外とつながっている作りになっているなど、外の自然と調和するよう建てられていて、建物の中にも自然な太陽光が入るよう色々な工夫がされており、影も楽しむことができるなど、色々な発見がありました。留学生を教えていますが、学生は新しい建物を好み古い教室への文句も多々耳にしますが、古きよきキャンパスの魅力をもっと伝えていけたらと思いました。

見るたびに嬉しくなる。本当に通いたかった大学だから。去年までの自分と、両親に感謝しながら毎日この前を通る。今日は初めて雪バージョンを見ることができた。

図書館。ここが私が大学内で1番好きな場所。

去年までの塾の自習室とは違う、穏やかで暖かくて、自分の好きな勉強を思う存分できる場所。

書籍も豊富で読みたい本や気になる本が必ず見つかる場所。

山里キャンパスには自然がいっぱい。

その中でも私がお気に入りのここは"となりのトトロ"を口ずさみたくなるような小路。

これはきっと森へのパスポート。

もう子供じゃないけれど、不思議な出会いはあるのかな?

撮影は2024年6月20日

Q棟のある教室。特にこの教室に思い入れがあるわけじゃないけれど、1番乗りできたのが嬉しくて撮った写真。

教室に1番乗りだった時なぜかすごく嬉しい。

受賞

作品

窓から見る景色が綺麗でつい撮ってしまった写真。

南山大学のいいところはどこの教室からでも自然の景色が目に入るところ。

私はその景色がすごく好き。

社会人編入をして、人生2回目の大学生をスタートした日に撮った写真。

スタートらしく希望に満ち溢れた満開の桜とキャンパスを一緒に!

私が好きな空間。

南山大学に社会人(学士)編入した私。2024年4月5日。十数年振りの大学の授業がスタートした日。

まだ大学のマップを見ないと教室がどこにあるか分からない中、焦りながら教室移動している途中、あまりにも美しい空間だったので足を止めて撮った写真。そんな思い出の一枚。

私の祖父は一級建築士だった。美しい建物を見ると、今は亡き祖父を思い出す。おじいちゃん!私は今、新たな夢を叶えるためにまた大学生やってますよ。

(無事、授業には間に合いました!)

夜のQ棟。

日中とは違った姿を見せてくれる。

美しい。

アントニン・レーモンドの自然との調和を図るコンセプトに則った建物。守りと攻めの融合がなせる技。

学びのワクワクがはじまる。

雪の降る日の朝、M棟前からG棟を臨む。

今日も一日が始まる。

南山の教室といえば、やっぱりG30。

いつの日かの先輩方も学んできた場所。

歴史を感じる。

正門からコパンの方まで続くメインストリート。

H棟ピロティより、第一研究棟を眺める。

行き交う人たちとの交流が生まれる、私にとって大切な場所。

上峯ゼミ(考古学)では、夏休み・春休みの遺跡発掘調査にむけて、測量道具の使い方を勉強しています。広大で起伏に富んだグリーンエリアは、測量の練習に最適です。考えたり取り組んだりすることの多い大学生活ですが、それらを少し忘れてみる時間。習って間もない機器をのぞき込んだ先には、いったい何が見えているでしょう。

受賞

作品

上峯ゼミ(考古学)では、授業や課外活動で石器を作ってみることがあります。石器時代の人たちが使ったのと同じ岩石(黒曜岩)を、石器時代の人たちのやり方をまねて割ってみる。目の前で割れた石が見せる模様と自分の気づきは、ホンモノの遺跡出土品を観て石器時代に迫るときの道しるべになります。やって、観て、考える。上峯ゼミの日常をのぞきみる一枚です。

今日も遅くなってしまった、と教員が第一研究室棟を出ると、休日の夜なのに灯がついている部屋が一つ。上峯ゼミの学生・院生が集まって、考古学の議論や学習に熱中していました。そんな場面に出くわすと、また明日もキャンパスに出かけてくるのが楽しみになります。

上峯ゼミで学んでいる考古学では、出土品を観ることがいちばん大切です。ゼミや議論の途中で煮詰まったら、R棟の地下に潜って人類学博物館へ。世界各地の貴重な実物に触れられる博物館で、持ちこんだ「?」を解消し、次の「?」を持ち帰ってきます。

R棟地下の人類学博物館では、南山大学の先輩方が残していった貴重な出土品が並んでいます。ゼミのみんなで出かけると、自分の得意分野の展示の前で、それぞれに展示解説がはじまります。大学院生も学部生も、皆がそれを聴こうと集まって、自然と距離が近くなります。モノとそれを一体になったキャンパスが、学びでつながった上峯ゼミ(考古学)のつながりを保ってくれる。そんな場面を映した一枚です。

受賞

作品

ゼミのみんなで教授の名前を表現!!自然の中で生き生きと学びを深めています。

石垣ゼミでは毎年オープンキャンパスで経営学部の紹介を行っています。今年も大盛況でした。

石垣ゼミでは班活動を通してステラにて国際交流を行いました。写真はイベント後のアンケートを記入している際のものです。留学生が多い南山大学の特色を生かし、日本の文化を広めることで、たくさんの意見を聞くことができました。

南山祭でキッチンカーとのコラボ商品を販売しました。こちらは無事完売できたときに撮った写真です。毎年学生だけではなく多くの方で賑わう南山祭で、素晴らしい三日間を過ごすことができました。

石垣教授は経営学部の学部長であるためポスターにもなっています。教授は優しくマーケティングの基礎について教えてくれます。様々なことを経験させてくれる素晴らしいゼミです✨

山岸ゼミでは天候が良い時に屋外ゼミをやることがあります。芝生の上にみんなで座って議論していると、南山大学のキャンパスの美しさを改めて実感することができます。

受賞

作品

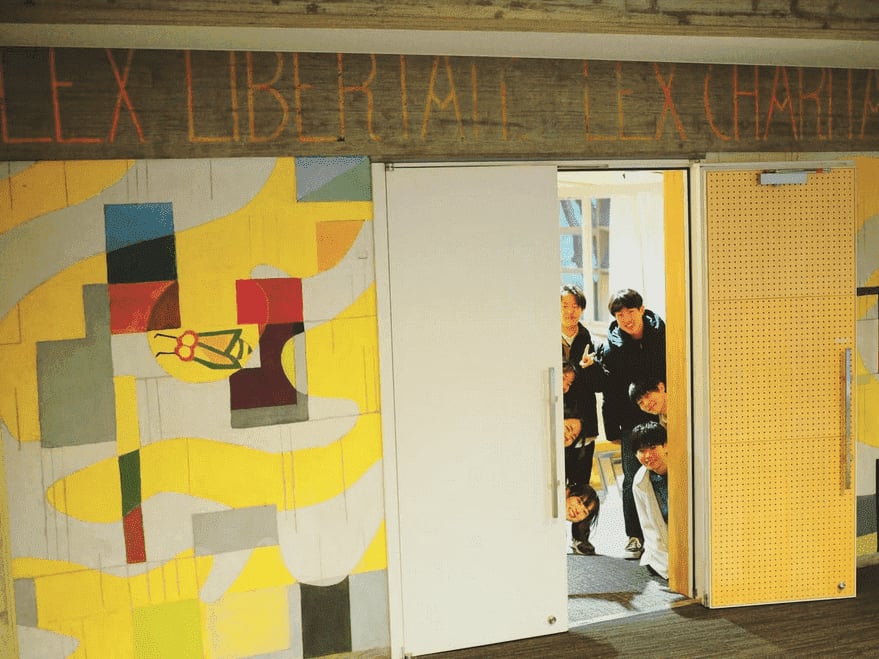

私たちはこのキャンパスで刑事法の勉強をしています。lex libertati, lex charitatis -- 私たちが勉強しているのは人に不自由と苦痛を強いる法。犯罪者に刑罰を課すのは何のためだろう? 刑法や刑罰制度はどのように社会の利益に寄与しているのだろう?

(G27教室にて)

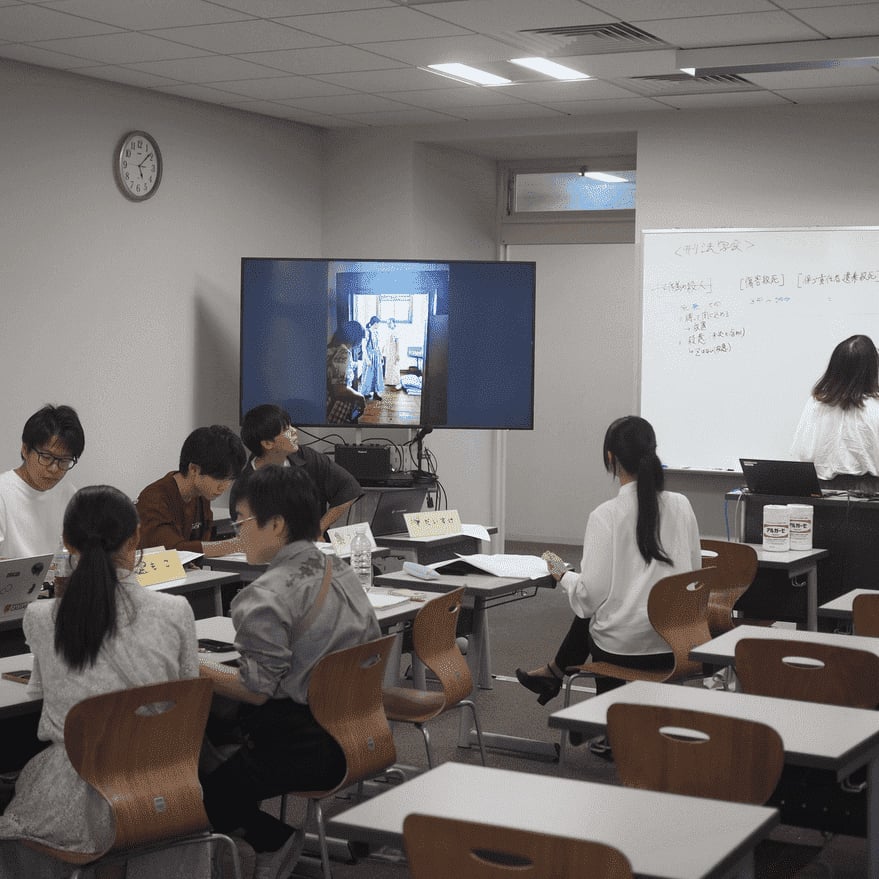

東山から八事に連なるグリーンベルトは名古屋における知の集積地。その結節点であるわれらが山里キャンパスに各大学の刑法ゼミが集結して、今年も「東海学生刑法学会」が開かれました。水留ゼミは1位は取れなかったけれど、大学の枠を超えて同じ分野を勉強する学生たちとたくさん交流することができました。

(B11教室にて)

南山大学法学部の魅力は少人数のゼミが充実しているところ。ひとりひとりが自分たちで考えて、意見をぶつけ合って、みんなで一つの答えを探していくとき、ゼミ生のひとりひとりが学びの主人公になれる気がするのです。山里キャンパスには、きっとそんな瞬間があふれています。

(S52教室にて。モニターにはなぜかゼミ合宿の写真が・・・)

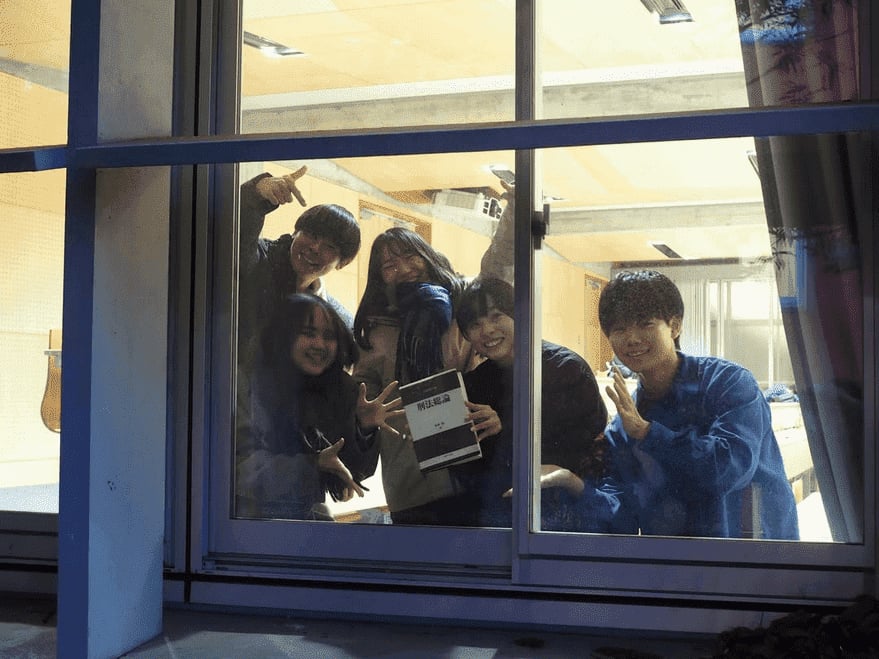

山里キャンパス60周年のフォトコンテスト。ゼミの進行にちょっとだけ余裕があったので、みんなでキャンパスに繰り出してみました。合宿していろいろな施設を見学したり、東海学生刑法学会の立論を頑張ったり、ゼミ論執筆に向けてそれぞれが頑張ったりする中で、いつしかゼミはワンチームに。きゃっきゃと騒ぐ学生たちを、レーモンド建築の窓が暖かく飾ります。

(G27教室にて)

南山大学法学部では昨年から4年生までみんながゼミに所属するシステムになりました。活動をリードする4年生の先輩たちの姿の頼もしいこと。季節がめぐり春が来れば、4年生はここから旅立っていきます。山里キャンパスで社会科学を学び、社会でこれから役立てていこうとするみんなが心に留めたい原点があります。「人間の尊厳のために」

(山手通門にて)

Recommended

YAMAZATO60

Beautiful Campus, Nanzan Mind

知が行き交う 学びの丘

(YAMAZATO60キャッチフレーズ)

南山大学に入学した最初の学生から、現在の学生、そして、これから入学する未来の学生に至るまで、また、歴代の教職員から、現役の教職員、そして、未来の教職員に至るまで、その想いと知の交わり、折り重なりは、YAMAZATOの地に暮らす人々とともに、確かにここに息づいています。

YAMAZATO60

2024年日本建築学会賞(業績)受賞

今回受賞した業績賞は、2016年のQ棟・リアンの新築から始まり、レーモンド・リノベーション・プロジェクト、2023年のライネルス中央図書館計画を経て、長期間にわたりレーモンド建築の再生保存を取り入れながらキャンパスを継続的に成長させている取り組みが評価されました。

YAMAZATO60

レーモンド・リノベーション・プロジェクト

レーモンド・リノベーション・プロジェクトの計画概要から、キャンパス構想の歴史、アントニン・レーモンド氏の紹介など、2024年日本建築学会賞(業績)受賞で評価された取り組みをご確認いただけます。リノベーション前後の写真で再生保存状態もご覧いただけます。

YAMAZATO60

外国人留学生別科50周年 記念サイト

今年度50周年を迎える外国人留学生別科は、外国人留学生が日本語を集中的に学び、日本の社会と文化の理解を深めることを目的としたプログラムです。これまでに世界各地から集まった10,000人を超える別科生がこのYAMAZATOの地で学び、「Nanzan Mind」を持って国際社会で活躍しています。