1. 南山大学の広さ

本学への着任が決まって学内各所を一通り見て歩いたとき、「案外ちいさなキャンパスだな」と感じた。一方で、実習授業や学生との交流で多用することになるグリーンエリアは、いくぶん広く思われた。いまでも、居室のある第1研究室棟からS棟まではずいぶん距離があるように感じている。地形勾配の影響はあれど、距離の感じ方は時々によって変わってくる。それなりの広さがあると、どのくらい広いのかを実感し、表現するのはむずかしくなる。

「南山大学はどれくらいの広さがあるのか」。これに答えられる客観的なデータはあるだろうか。

大学Webサイトにて公開されている「大学基準協会 認証評価結果」では「校地面積計」として146,246.1㎡とある(註1)。「校舎等敷地」(113560.3㎡)と「運動場用地」(32685.8㎡)との合算である。

一方、同じ頃に作成された『南山大学概要』(2020年度版)は「校舎等敷地」(119,767㎡)、「運動場敷地」(32,490㎡)に「その他土地」4,960㎡を加え、合計「157,217㎡」を土地の合計面積とする(註2)。

「その他土地」のあつかいを横に置くとしても、両者が示す大学の面積は一致せず、4%ほどの違いがある。

| 註1 | 南山大学「大学基準協会 認証評価結果」。「大学基礎データ」のp.9に掲載。 | Link |

|---|---|---|

| 註2 | 『南山大学概要』のP.57に掲載。 | Link |

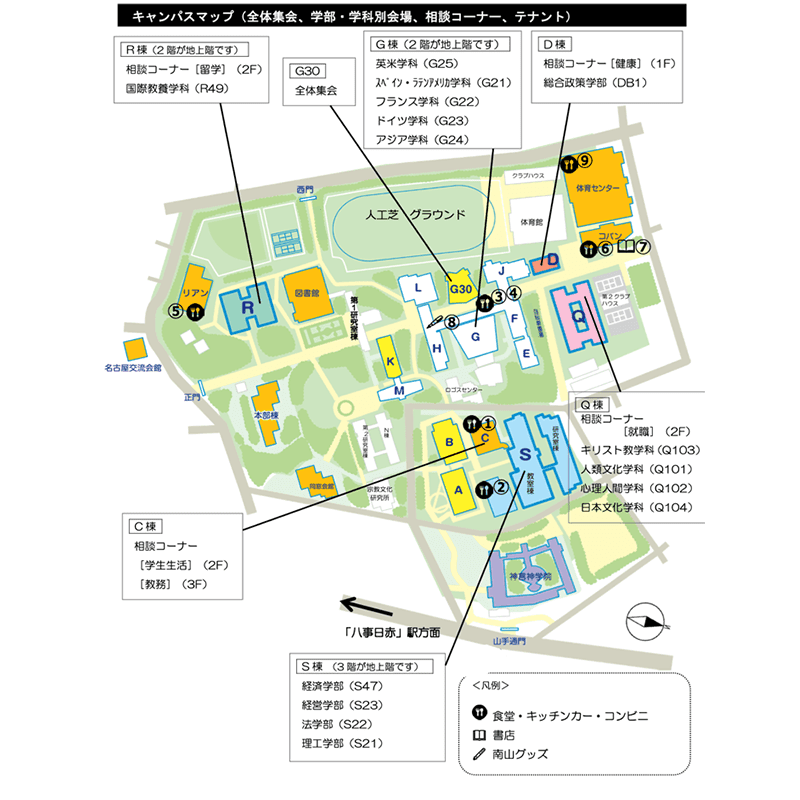

2. 「総合受付地図」と派生形

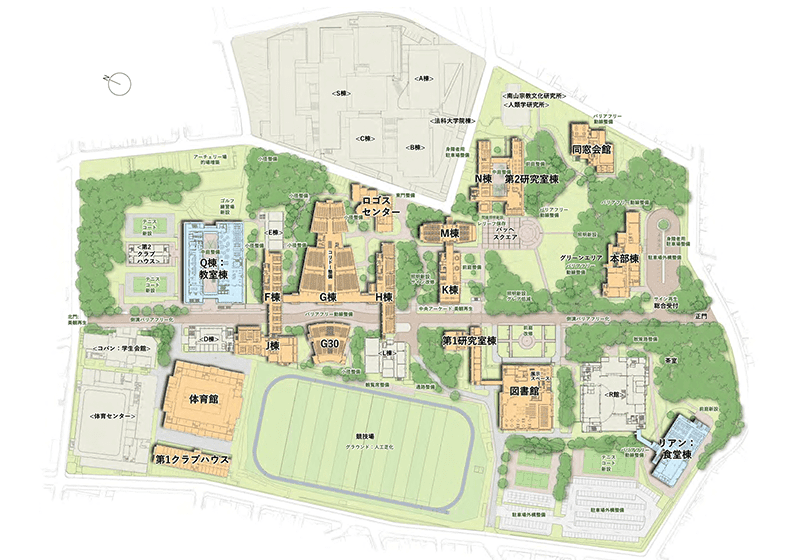

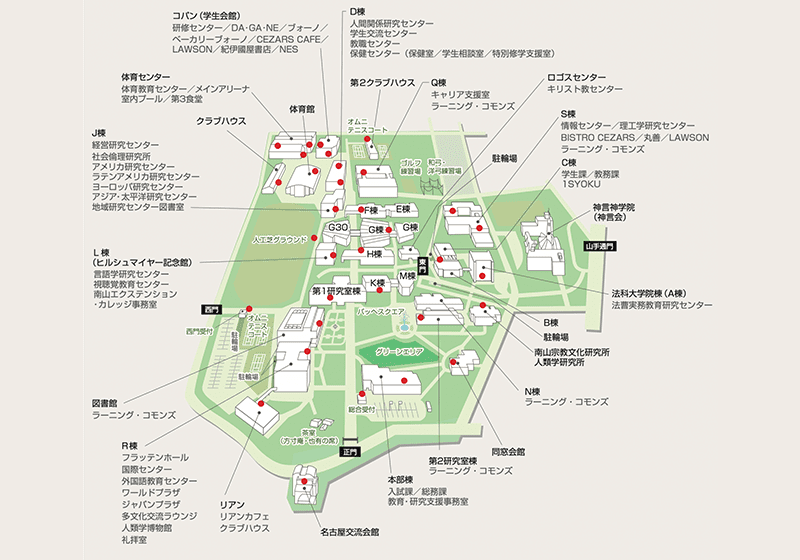

Web上や学内の各所ではキャンパスマップが散見され、とりわけ新入生や学外からの訪問者には心強い。近年、大学Webサイトや入学案内等に掲載される地図は「鳥瞰図」、つまり大学を上空から斜めに俯瞰したものに置き換わりつつある。建物の高低をふくめた立体表現に加え、南北に長いキャンパスを正方形に近いかたちの地図で表せるから、使い勝手がよいのかもしれない。一方、この手の地図は建物間の距離を正確には伝えていないから、いきおい広さを把握するにも役立たない。距離や広さ、キャンパスの形状を正しく示すのは「平面図」。キャンパスを真上から見下ろした地図のほうだ。

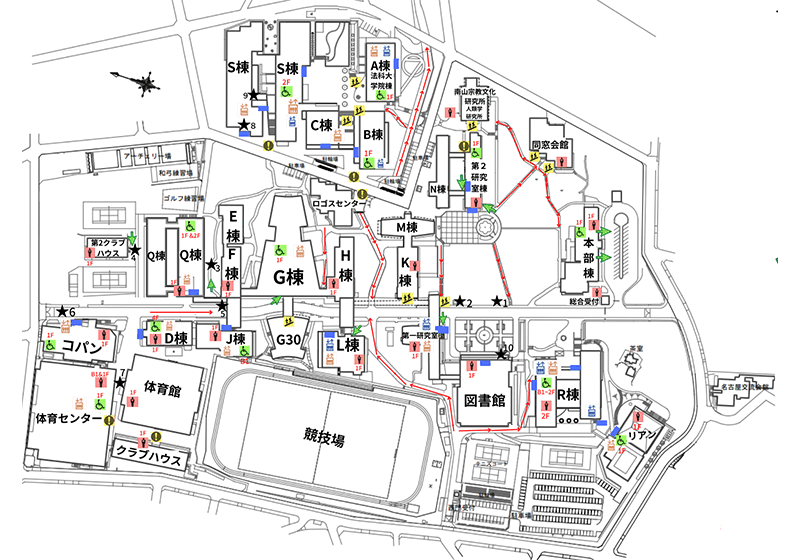

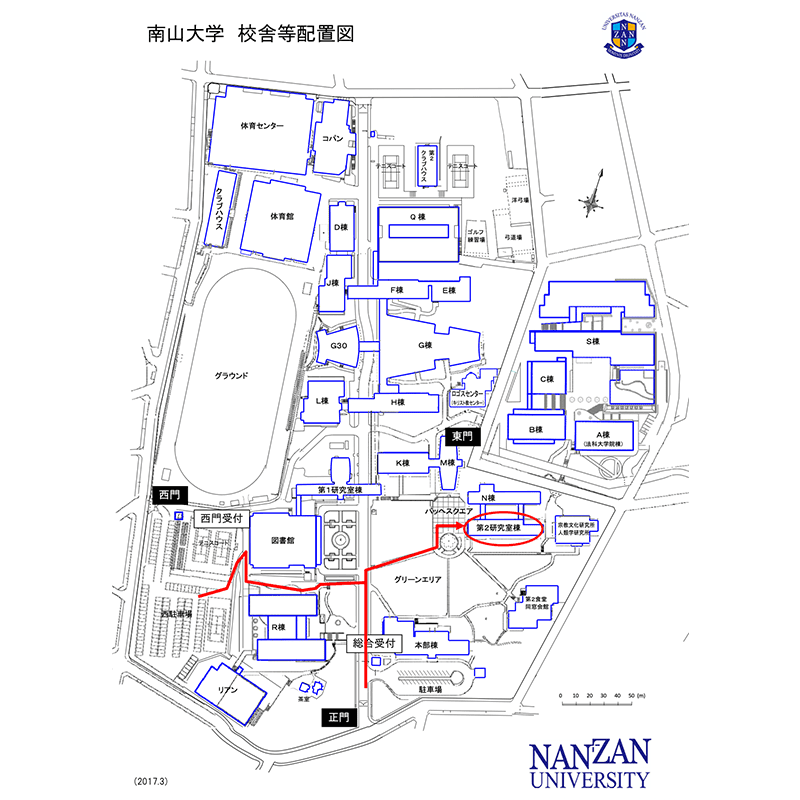

本稿執筆時点(2025年4月時点)では、総合受付で声をかけると紙媒体の地図がもらえる。「南山大学 校舎等配置図」と銘打つ白地図で、方位記号も備えた本格的な仕上がり。大学エンブレムを掲げるのも納得の公式地図である。付記によると、2017年3月に作成されたものらしい。これを「総合受付地図」と呼んでおこう。総合受付で配布されるものにはスケールバー(目盛り)が載っているが、かわりに「S=1:2000」と表記するに代えるものもある。

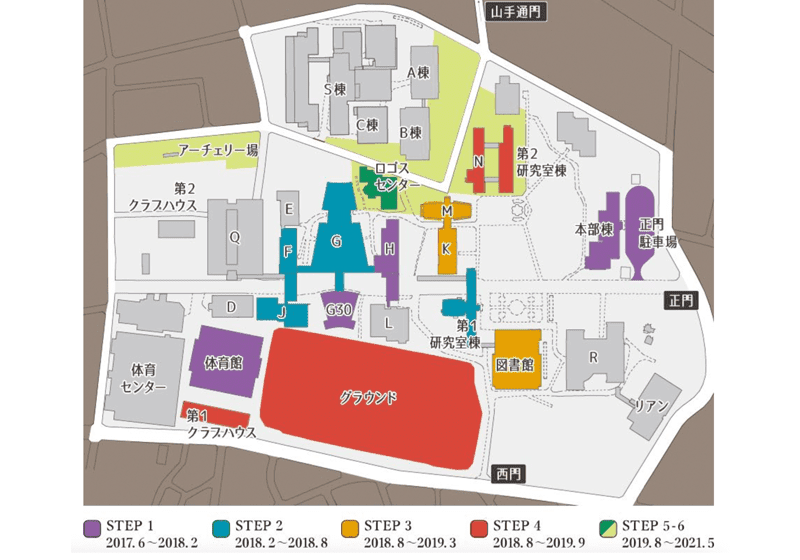

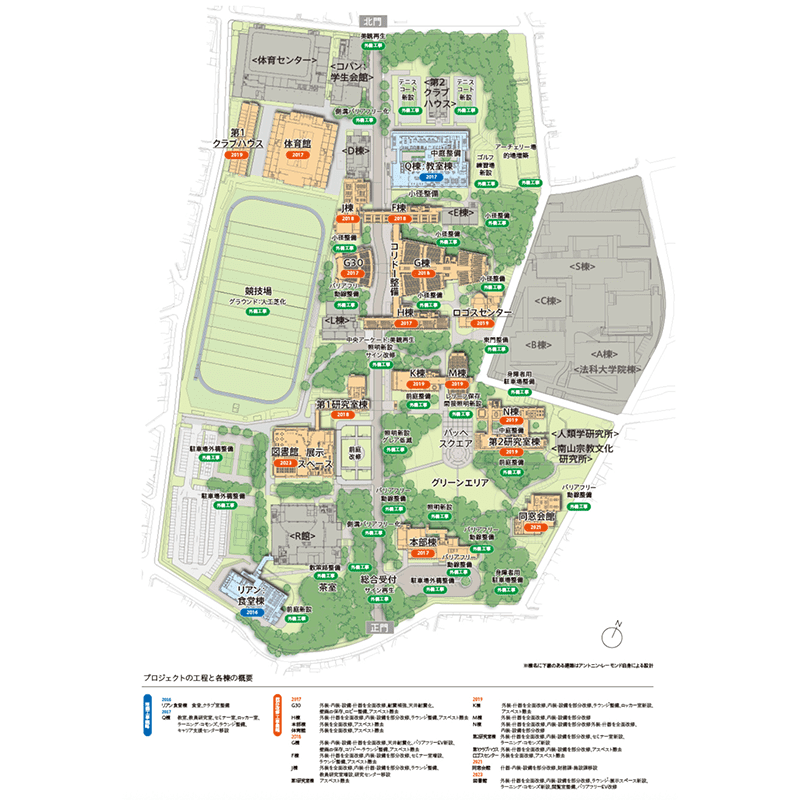

Web上では、さらに見栄えのする平面図がいくつか見つかる。レーモンド・リノベーション・プロジェクトの報告ページには、工事の工程を色分けで明示した地図が見える(註3)。一方、建設会社のWebサイトでは、工程の表現を果たしつつ木々の繁茂する様子も表現された、やさしい色味の地図が載る。北を上にして据えた縦長のものと、90度回転させた横長のものとがある。(註4)少なくとも2019年までは、本学のWebサイトでも、色味こそ異なるものの同じく縦長で木々の表現がある平面図が掲載されていた。横長の平面図では、国際産官学連携PBLが作成したバリアフリーマップ(註5)、これと同じ下図を用いた避難経路図があげられる(註6)。やはり方位記号を備えるとともに、縮尺を表記するものもある。これらWeb上の地図は、同一縮尺に整えるとピタッと重なる。縮尺が曖昧なものも大きくしたり小さくしたりすると、重なるところが見つかる。情報がもっとも単純な「総合受付地図」から派生したのが上記のカラフルな地図たち、と考えてよいだろう。

| 註3 | 南山大学「レーモンド・リノベーション・プロジェクト計画概要」 | Link |

|---|---|---|

| 註4 | 縦長のものは日本設計「Report」に掲載。 | Link |

| 「南山大学におけるモダニズム建築群の保存再生と大学キャンパスの成長デザインへの取り組み」に掲載。 | Link | |

| 註5 | 南山大学NU-COILプログラム「【国際産官学連携PBL】南山大学キャンパスのバリアフリーマップを制作しました」に掲載。 | Link |

| 註6 | 南山大学Campus Map | Link |

3. 別のキャンパス地図

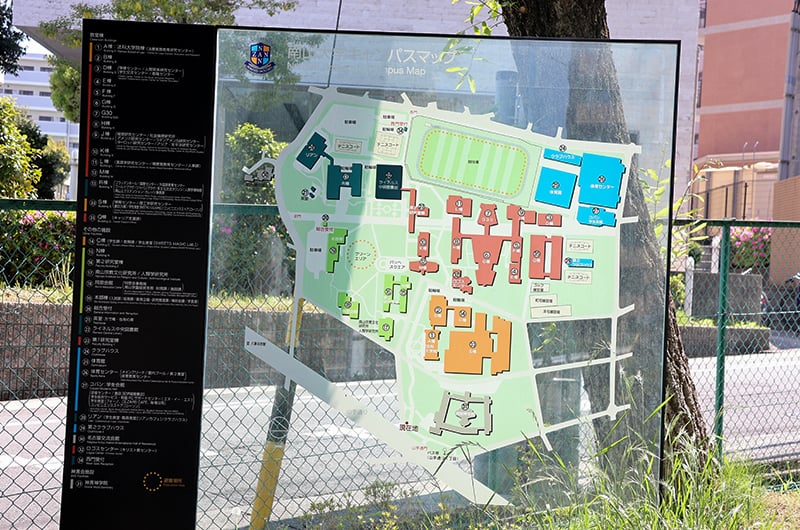

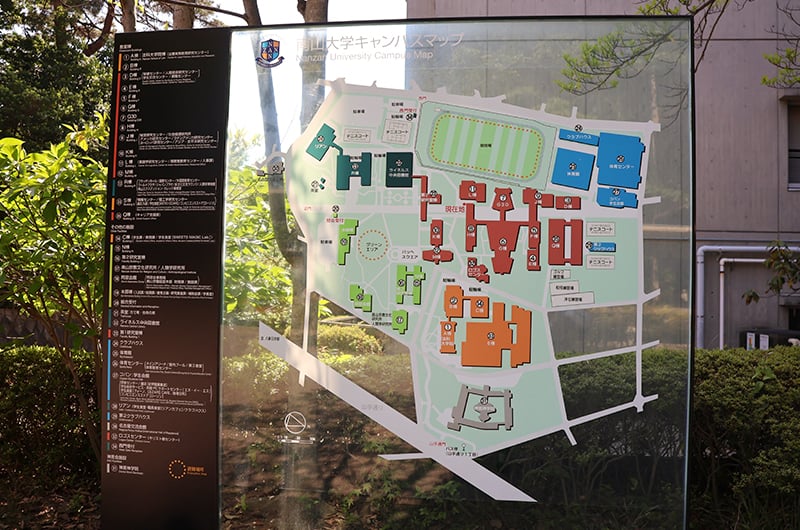

一方、どうやっても「総合受付地図」と重ならない地図もある。キャンパス内で道に迷った際、思わず駆け寄ってしまう案内看板。レーモンド・リノベーション・プロジェクトをへて、透明樹脂のカンバスにシールで建物や道を表現する平面図が表れた。山手通門付近やロゴスセンター前にあり、正門の総合受付壁面にも類似のものがある。これらを「看板地図」と呼んでおこう。大縮尺の地図で、建物や施設を群としてとらえて色分けするところに特徴がある。観る人の身体よりも大きな版面を活かして、建物内の課室配置などの情報を併記する、しばらく対面しての熟慮にも耐える地図である。

秋季に開催される「保護者の集い」で配布されている地図も「総合受付地図」とは重ならないし、「看板地図」とも別物である(註7)。他の場では見かけないため、仮に「保護者の集い地図」としておこう。本学のスクールカラーを多用した色使いで、企画に関係する建物を「NANZANライトブルー」で囲むところにこだわりを見せる。森林部分は淡い緑色で表現されている。方位記号は備えるが、縮尺は不明である。

管見では、現在使われている本学のキャンパス地図は「総合受付地図」「看板地図」「保護者の集い地図」の3種があり、それぞれ異なる来歴をもつのだろう。「保護者の集い地図」は縮尺がわからない。大学の広さを教えてくれる地図は「総合受付地図」「看板地図」の二つだ。

| 註7 | 南山大学「第52回南山大学「保護者の集い」」の「第52回南山大学「保護者の集い」キャンパスマップ」に掲載。 | Link |

|---|

4. 「総合受付地図」の由来と正確さ

地図には元になった測量結果があり、その測量結果の正確さが地図の正確さを左右する。既存の地図を複写して作成された場合でも、その原図には測量結果が紐付いている。現時点では「看板地図」の来歴はたどれていない。他方で「総合受付地図」が、国や地方自治体による公共測量の結果に依拠していることは確実である。

国土地理院が作成・公開する電子国土基本図の地図情報は、国土全域を覆う縮尺2万5000分の1以下の地図で、Webサービス「地理院地図」から利用できる。都市計画基本図とは、地方公共団体が管轄区内の都市計画を示す地図で、名古屋市では「名古屋市都市計画情報提供サービス」(註8)から閲覧できる。5年程度の間隔で作成される更新頻度が高い地図で、2500分の1以上の縮尺を備える。国土地理院の測量成果を利用しつつ、地方公共団体が実施した調査成果ももりこまれた詳細な地図である。

名古屋市都市計画基本図(2500分の1)と地理院地図掲載の地図情報(2万5000分の1)の間では、南山大学の敷地形状と大きさが一致し、かつ「総合受付地図」ともうまく重なる。「総合受付地図」では、名古屋市都市計画基本図にしかない小径まで描写されているから、2017年3月以前に、名古屋市都市計画基本図を元図として「総合受付地図」が作成されたと見てよい。都市計画基本図の位置精度は縮尺2500分の1相当以上(2.5m以内)だから、「総合受付地図」も同等の正確さをもっていることになる。

| 註8 | 名古屋市都市計画情報提供サービス。 | Link |

|---|

5. 地図から面積を測る

「総合受付地図」と「看板地図」の二つから、大学の面積をもとめてみよう。「総合受付地図」は、南山学園Webサイトに掲載されたデジタル版を利用する(註9)。「看板地図」のデジタルデータは公開されていないため、実際の看板からデータを作成する。カメラで看板を撮影するわけだが、困ったことに、カメラで撮影した写真のままでは地図の位置情報を正確には写しとれない。撮影範囲の各所からレンズの中心にめがけて光が集まってくる構造になっているから、レンズの中心から遠ざかると、まっすぐなものが斜めになる、湾曲するなどの「ゆがみ」が生じる。看板を真正面から撮影するのも、目分量では不可能だ。そこで画像処理ソフトウェアを用いて、これら位置ズレがない画像(正斜投影画像、オルソ画像)を作成した(註10)。

どこまでを「南山大学の面積」として計算するかも、ひとまず定めておかねばならない。地図によって神言神学院や名古屋交流会館の扱いが異なるし、2022年に新設されたヤンセン国際寮を掲載している地図は多くない。これらの建物や敷地はのぞいて考え、メインストリートを脊梁にした南北に細長い区画と、L字の市道をはさんだ区画とを、面積をもとめる範囲とする。多くの学生が行き来する範囲に限定した面積をもとめる、としておこう。

それぞれの地図のデジタルデータをAdobe Illustrator(29.4)に読み込み、敷地の輪郭や建物の輪郭をなぞって、ベクターデータとしてあつかえる状態にした(註11)。建物や施設の輪郭も同じようになぞっておくが、境界が曖昧なもの(F~H棟やグリーンエリアなど)はのぞいた。次にソフトウェア上にて動作する面積測定用のスクリプトを読み込み、得られた数値を地図の縮尺に合わせて面積値に比例計算した。

| 註9 | 南山大学 「校舎等配置図」 | Link |

|---|---|---|

| 註10 | 山手通門付近の「看板地図」をiPhone 16 Proの標準カメラアプリによって手持ち撮影し、47枚の写真を取得。Agisoft Metashape (2.1.4 build 19695)にて、写真のアラインメント、ポイントクラウド構築、モデル構築を「最高」に設定し、テクスチャー構築をへて3Dモデルを作成した。同モデルからオルソ画像を出力し、Adobe photoshop (26.5.0)にてサイズ調整して、看板の実測値とあわせた。オルソ画像に顕著な乱れはなく、実測値との誤差は実寸で3mm以内に収まっている。 | |

| 註11 | 輪郭のトレースは筆者が手作業で実施し、1回限りの結果を採用している。この作業でも誤差が生じているはずだが、ここでは考慮していない。 | |

6. 測った結果をくらべてみる

「総合受付地図」が示す大学敷地の面積値は137,050㎡、「看板地図」では128,150㎡となる。双方の差は7%程度だ。「総合受付地図」の下図となった名古屋市都市計画基本図の精度をもとにすれば、前者の面積値の誤差は54.82㎡となる。「看板地図」作成時の測量誤差が不明なため、両者の値をどのようにとらえるべきか判断が難しいが、ひとまず異なる結果とみていいだろう。どちらの結果を採用するか。来歴が推定でき、公共測量の成果に由来する「総合受付地図」に分があるのは確かだが、検証と判断のためには実地測量するよりないと思われる。

敷地全体の面積値が異なるのだから、建物・施設の面積値も違った値を取る。一方で、それらの相対的な大小関係は一貫している。20箇所の建物・施設について、「総合受付地図」「看板地図」からそれぞれ算出した面積値は、きわめてよく相関する(R^2=0.9944)。どちらの地図でも、建物の形状は簡略化されているはずだが、その影響はごく小さいようだ。

ここまでの計算結果に基づけば、C棟と第1研究室棟、G30とクラブハウス、同窓会館とJ棟、本部棟とリアンはそれぞれほぼ同じ面積と見なせるし、A棟とB棟をあわせたら、ほぼ図書館の面積となる。二つの地図の結果の平均をとると、南山大学の敷地全体の面積は、第2クラブハウスの約340倍、第1研究室棟の約193倍、B棟の約141倍、本部棟の約137倍、Q棟の約51倍、R棟の約78倍、体育館の約57倍、体育センターの約34倍、体育館の約33倍、グラウンドの約8倍となる。

Profile

人文学部人類文化学科

上峯 篤史 教授

専攻分野

考古学、文化財科学会、先史学

主要著書・論文

- 『縄文石器 その視角と方法』

- 石器認定の思考—日本列島における約四万年前を遡る石器の認識—

- 斑晶観察法による「前期旧石器」の再検討-島根県出雲市砂原遺跡における事例研究-

- Lithic production strategy of early upper Paleolithic in Shuilian Cave, North China

担当の授業科目

「考古学A」「考古学入門」「考古学調査実習」「考古学分析実習」他