1. 仰げば尊し

情報があふれ、知識の価値が急降下を続ける昨今においても、知りたいことをピンポイントに知るのはそれなりに難しい。たとえば今、特定の「点」の位置情報を知りたいのだとしよう。ここで「点」としたのは、一寸釘の頭の大きさ(直径約6mm)くらいを想定している。もちろんスマートフォンの地図アプリの解像度をはるかに超えているし、既存の地図には、そのような点は載っていない。今見つめている「点」が地図に載せるには小さすぎるせいもあるが、そもそも「点」を設置したのは自分自身であったりする。そうなると、自分で調べてみるしかない。図書館に駆け込むのではない。自分の手足を動かして、実地調査するのだ。

小さな「点」の位置情報を知るには、人工衛星を使った測量が便利だ。宇宙空間では、100機以上の人工衛星が地球を周回している。自分の位置情報や時刻などの情報を電波に載せて、地球に向けて発信し続けている。位置を知りたい「点」にアンテナを設置し、人工衛星からの電波を受信する。衛星から電波が発信されてアンテナに到達するまでの時間がわかるから、両者の距離がもとめられる。この計算を複数の人工衛星に対してやってみると、アンテナの位置は厳密に絞り込めてしまう。この方法でも考慮すべき誤差、それを軽減するための方法がいくつかある。今回は、名古屋地方気象台(千種区)に設置された電子基準点の測位結果も利用しながら、南山大学内の特定の「点」の位置情報を測位してみた。少し雲がかかった水曜日の朝、約2時間にわたる測位の結果、座標は北緯35.148623725、東経136.9632069と示された(1)。

| (1) | 1周波型GNSS受信機およびRTKポールを使用して約2時間測位し、「RTKLIB(ver.2.4.3)」を使った後処理キネマティック(PPK)解析によって値を算出した。位置補正のために電子基準点「名古屋」(基準点コードEL05236670702)の測位結果を用い、衛星軌道情報は精密暦を利用した。受信衛星はGPSのみ,FIX解のうちratioが999.9を示した最終解を最確値として採用した。 |

|---|

2. 「総合受付地図」と座標

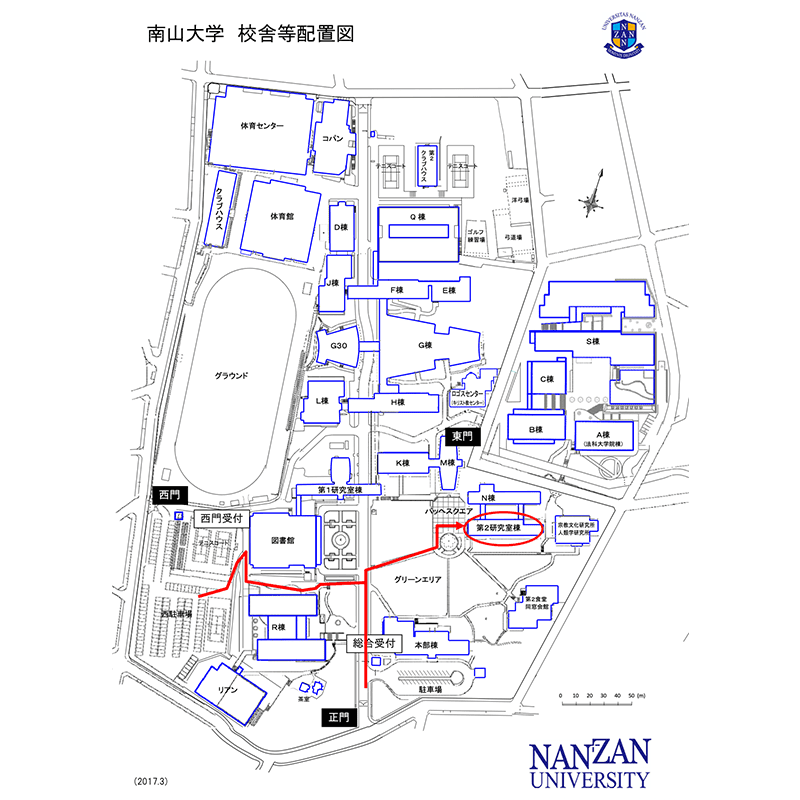

前回、南山大学のキャンパスを描いた地図には3種類があり、なかでも総合受付で配布されている地図が、国や名古屋市による公共測量の成果に基づいた地図である、と書いた。「総合受付地図」、正しくはこれの元になった公共測量図は、日本や世界を覆う座標系のなかに位置づけられている。地図上の特定の位置の位置情報を座標(緯度・経度)で表現できる、ということだ。

人工衛星を使って測位した「点」の緯度・経度を、「総合受付地図」の親と推定される「名古屋市都市計画基本図」に重ねてみる。すると、だいたいそれらしい位置に測位結果が落ちる。公共測量と、人工衛星を使った測位結果はよく合っている。間接的にではあるが、「総合受付地図」への信頼がまた少し増したと言えるだろう。

3. トータルステーション

考古学を学ぶ学生は測量技術を習得せねばならない。考古学を特徴づける発掘調査は、掘る仕事と記録する仕事の同時進行。遺跡で見つかった遺物の位置を記録するには測量技術が不可欠で、それなくしてはただの穴掘りや遺跡破壊になってしまう。

測量技術は数多あるが、考古学にかかわるところでは、トータルステーションが難なく操作できると及第点がもらえる。この大仰な名前の測量機器は、機械が設置された点と、測点(測りたい点)との間の角度、そして距離を同時測定できる。遺跡発掘現場ではもちろん、街中でも、道路などの設計や施工のために使われているのを見かける。トータルステーションは大変高価なため、各大学の考古学専攻でも1台あればいいほう。触れる機会や時間が限られるから、これを習得したい学生はトータルステーションを使うチャンスを虎視眈々と狙っている(はずである)。

4. 学生たちによる測量

だれかやどこかに投げれば即座に、それらしい回答が帰ってくる今だからこそ、自分の手足を動かして調べることを大切にしたい。私が日々の研究で心がけていることでもあるし、教育職の端くれとしては、若い人にもそうあってほしいと思ってしまう。研究の種になる「気づき」や「問い」は、突き詰めれば「世界」のような、大きな対象に向けられたものかもしれない。それでも元々は、目の前の小さな何かから生じているはずで、それに応えるには自分で調べ、考えるしかない。だれかやどこかの情報では、角度がズレているし、解像度も足りない。そのようなデータをビックにしても、私たちが頭のなかに蓄積できる程度の量では、確からしさを確保できない。

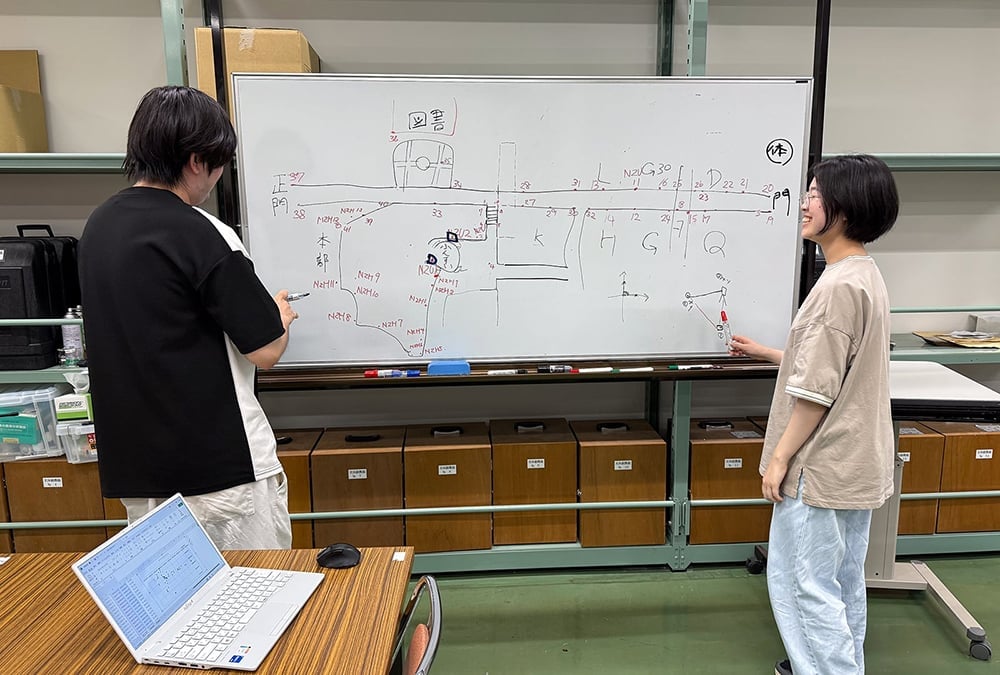

学生たちに、トータルステーションで学内を測量してもらうことにした。担当したのは、人文学部人類文化学科の学生有志。考古学のための測量調査技術を学ぶ授業(考古学調査実習I)を履修し、夏休みは長期にわたって遺跡発掘調査にでかける、次世代の考古学者候補である。

トータルステーションは、設置した位置と方向を読み込ませてやれば、自身が地球上のどの位置(緯度・経度・標高)にいるのかを理解する。それをもとに、測点の位置情報を測ってくれる。トータルステーションに自分の立ち位置を知らせるには、位置情報がわかっている点を2点以上読ませる必要がある。先に人工衛星を使って位置情報を求めた測量基準点を使ってみよう。これで準備が整った。

どの学生もトータルステーションを使うのは初めてだったが、簡単な説明の後はひたすら実地作業しながら慣れてもらう。グリーンエリアを出発してメインストリートを往復し、ライネルス中央図書館前を経由してからグリーンエリアに戻ってきた。時々、先輩学生が声をかけてサポートしながら仕事を進めていく様は、発掘調査現場と相似形をなしている。

5. 測量結果

頼もしく見てはいたものの、学生たちの測量成果は実に惜しい出来となった。名古屋市都市計画基本図から読み取った座標と、学生らの測量結果はしばしば60~70mほど外れている。測量成果を精査してみると、測量をはじめた初日、1箇所で大きなミス(おそらく数値の入力ミス)を起こしていて、以降の測量を混乱させたとわかった。測量を実施した2025年度Q2の火曜日は雨天が多く、日をあけて測量を続けたことや、測量結果の中途確認をする時間をもてなかったことも遠因だろう。

この文章を書いている今、岐阜県の山中で遺跡を掘っている。6000年以上眠っていた石器たちが、つぎつぎと地中から顔を出す。傍らにはトータルステーションが立ち、学内の測量で苦労した学生たちが、テンポよく、石器の位置を記録していく。かけた時間と流した汗、画像のように記憶された一場面、達成感と無力感が若い人を育ててくれるのを実感する。そして先の70mの間に、教育職にある私の仕事がのこっていることも明らかである。

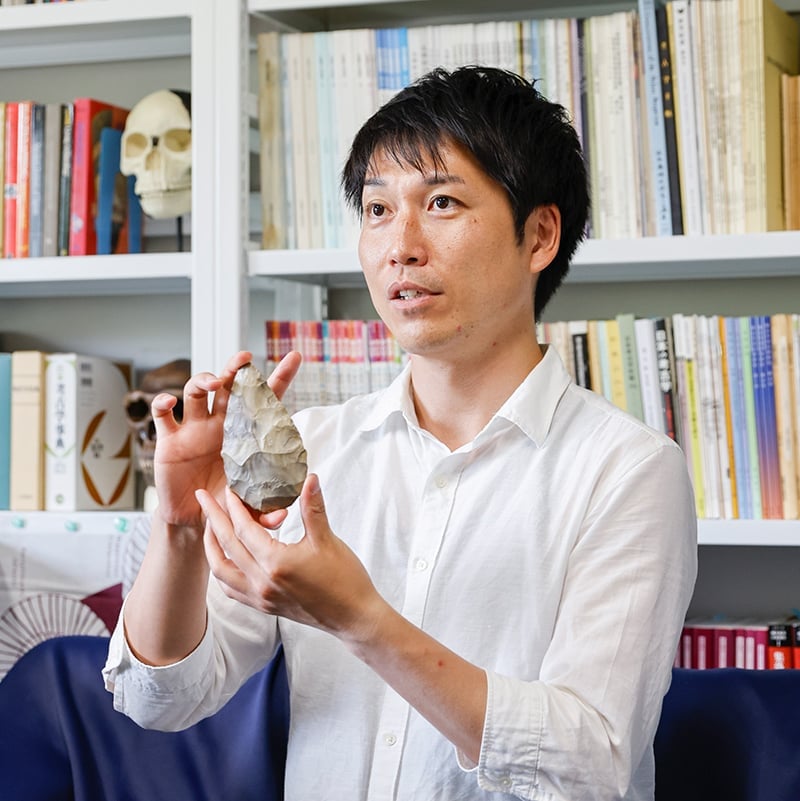

Profile

人文学部人類文化学科

上峯 篤史 教授

専攻分野

考古学、文化財科学会、先史学

主要著書・論文

- 『縄文石器 その視角と方法』

- 石器認定の思考—日本列島における約四万年前を遡る石器の認識—

- 斑晶観察法による「前期旧石器」の再検討-島根県出雲市砂原遺跡における事例研究-

- Lithic production strategy of early upper Paleolithic in Shuilian Cave, North China

担当の授業科目

「考古学A」「考古学入門」「考古学調査実習」「考古学分析実習」他