理工学部

時代の変化に応え、世界をリードする技術者を育てます。

最近の理工学は、ソフトウェア技術や数理技術の進歩が、電子通信技術や機械制御技術の進歩とあいまって、大きな変貌を遂げつつあります。南山大学理工学部では、このような時代の変化に応え、世界をリードする技術者を育てるべく、4つの学科で教育を行なっています。理工学部に入学した学生は、数学、物理学、情報科学(プログラミング)の理学的基盤を固めたのち、自らの学科の専門分野を学ぶとともに、それ以外の学科を1つ副専攻として選び、副専攻の専門技術も習得します。国際科目群や短期留学プログラムを通して国際性を身につけたり、大学院理工学研究科に進学して専門性を高めたりすることも可能です。

2021年4月、理工学部を改組再編し、「データサイエンス学科」、「電子情報工学科」、「機械システム工学科」の3学科を新設し、既設の「ソフトウェア工学科」と合わせて理工学部は4学科構成となりました。

理念・目的

理工学部では、幅広い教養を学び、理学(数学・物理学・情報科学)の基礎の上に、所属学科の専門領域を主専門領域とし、所属学科のほかに1学科の領域を副専門領域として、その知識と技術を修得します。技術の普遍性と多様性を理解することで、

- 産業構造の変化に伴い変容する技術を柔軟に適用(修得・応用)すること

- 機能および非機能の実現に必要な複数領域の技術を統合すること

- 多様な技術を創造的に組み合わせ新たな価値を持つ技術とすること

- これらをグローバル化する情報化社会の中で実践していくこと

ができる人材を育成します。

3つのポリシー

理工学部は、南山大学の教育モットー「人間の尊厳のために(Hominis Dignitati)」および理工学部の教育の目的を踏まえて、次の3つの基本方針(ポリシー)を定めます。

ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)

理工学部は、南山大学が定める修業年限以上在学して所定の単位を修得し、次の力を身につけたと認められる者に対して、卒業の認定を行い、学士(理工学)の学位を授与します。

Ⅰ 知識・理解

- 技術の基盤となる理学(数学、物理学、情報科学)の基礎知識

- 主専攻および副専攻の専門領域に関する知識・理解

Ⅱ 技能

- 技術的課題を解決するために必要な、文献調査、プログラミング、実験の計画と評価等の能力

- 技術的課題について他者と議論し、自身の考えを文書作成やプレゼンテーション等で表現する技術コミュニケーション能力

- 主専攻および副専攻の専門領域に関する技術

Ⅲ 態度・志向性

- 技術者に求められる行動規範を理解し、その実践を通じ、人間の尊厳を尊重する態度

- 課題解決のために、複数の専門領域の知識や技術を統合し、専門が異なる他者と協力・協働する姿勢

Ⅳ 総合力

技術的課題を発見し、計画的に研究を行い、修得した能力を組み合わせて解決を目指す力

共通教育科目

Ⅰ 知識・理解

人種、宗教、文化等、異なる背景を認識し、受容するための基礎となる教養

Ⅱ 技能

異なる背景を持つ人々との共生・協働を可能にするコミュニケーション能力

Ⅲ 態度・志向性

多様性を前提とした人間の尊厳を尊重する力

カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)

理工学部は、ディプロマ・ポリシーに掲げる力の修得のために、以下の構成、教育内容、学修方法および評価方法に基づいて教育課程を編成、実施します。

Ⅰ 教育課程の構成

本学部の教育課程は、理学的素養を涵養するとともに、技術的課題解決のための基礎技術を養う学部共通科目および学科の数学科目と、ソフトウェア工学科、データサイエンス学科、電子情報工学科、機械システム工学科それぞれの専門領域の知識と技術を教授する学科科目、それらの基盤となる幅広い知識と教養を身につけるために必要な共通教育科目から構成されます。

Ⅱ 教育内容

1.学部共通科目および学科科目

《4年間を通じて》

- 数学、情報科学、物理学の理学的素養を基盤として、主専攻および副専攻の専門領域に関する知識と技術を身につけます。

- 主専攻および副専攻の知識と技術を統合し、専門が異なる他者と協力・協働する姿勢を身につけます。

- 技術的課題を発見し、計画的に研究を行い、修得した能力を組み合わせて解決を目指す力を身につけます。

《1年次以降》

- 数学、情報科学に関する科目をとおして、技術の基盤となる理学の基礎知識を修得します。

- 理工学概論をとおして、主専攻の専門領域の基礎知識や、技術者の行動規範を実践して人間の尊厳を尊重する態度を身につけます。

- 理工学基礎演習をとおして、コンピュータを使う基礎技術や、技術的文書を作成する技術を身につけます。

《2年次以降》

- 数学、物理学、統計学、通信ネットワークに関する科目をとおして、技術の基盤となる理学の基礎知識を修得します。

- 主専攻および副専攻の学科科目をとおして、それぞれの専門領域に関する知識と技術を修得します。

- 専門プログラミング科目をとおして、技術的課題解決のための専門技術を修得します。

《3年次以降》

- 少人数制の演習科目において、文献調査、プログラミング、実験の計画と評価等の能力や、文書作成、プレゼンテーション等の技術コミュニケーション能力を身につけます。

- PBL実践演習をとおして、複数の専門領域の知識や技術を統合し、他者と協力・協働して課題を解決する力を養います。

《4年次》

- 理工学部での学修の集大成として卒業研究に取り組みます。技術的課題を発見し、計画的に研究を行い、修得した能力を組み合わせて解決を目指し、以上の結果を卒業論文として執筆します。

2.共通教育科目

《4年間を通じて》

- キリスト教世界観に基づく教育という建学の理念の基軸となる本学の教育モットー「人間の尊厳のために(Hominis Dignitati)」の意味を様々な視点から考えることを目的とした科目(宗教科目、「人間の尊厳」科目等)において、人間と学問の在り方を考える力を養います。

- 文理融合を目的とした科目(基盤・学際科目、体育科目等)において、学際的な視野と総合的な判断能力を養います。

- 「聞く・話す・読む・書く」の4つの力を総合的に発展させることを目的とした科目(外国語科目)、および、コンピュータに関する基礎知識とそれを活用する技術を身につけることを目的とした科目(情報倫理科目)において、国際化・情報化時代を生きるための基本的なコミュニケーション能力を養います。

Ⅲ 学修方法

- カリキュラム全体を通じて、グループディスカッションやプレゼンテーションを積極的に活用したアクティブ・ラーニングを実践することで、ディプロマ・ポリシーに掲げる総合力を培います。

- 講義と演習を適切に組み合わせることにより、効果的に知識を修得し、応用力を強化します。

- チームを編成して実践的なプロジェクトに取り組むことにより、他者と協力・協働して問題を解決する力を養います。

- 少人数制の演習・卒業研究をとおして、専門性の高い実践的な技術を学びます。

- 主専攻と副専攻の学際領域における問題解決等をテーマにして卒業研究に取り組みます。その成果を卒業論文として執筆し、卒業研究発表会で発表します。

Ⅳ 評価方法

- ディプロマ・ポリシーで掲げる力の修得は、各学科における卒業要件達成状況、単位修得状況、GPA、外部客観テスト等の結果によって測定し、評価します。

- 各科目の学修成果は、講義概要に示された到達目標の達成度に応じて評価します。

- 4年間の総括的な学修成果としての卒業研究の評価は、複数教員で行います。

アドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針)

理工学部は、教育の目的、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーに基づき、次のような人を受け入れます。

Ⅰ 知識・技能

理工学部で学ぶために十分な、高等学校卒業レベル以上の基礎学力(特に、理科、数学に関する知識・技能)を身につけている。

Ⅱ 思考力・判断力・表現力

自身の考えを口頭または文章で的確に表現できる。

Ⅲ 主体的に学習に取り組む態度

- コンピュータ、機械、通信などの技術に強い関心を持ち、それらを主体的に学ぼうとする意欲を持っている。

- 他者との対話をとおして学び、成長しようとする主体性と協調性を持っている。

- 理工学部での学びを発展的に活かして社会に貢献する意欲を持っている。

学部長

理工学部長 松田眞一 教授(専攻分野:統計学)

松田眞一 教授

長期研究「多重比較法」

多重比較法は3つ以上の群の群間比較を同時に行う方法論であり、データの形状と仮説構造により様々な形態が考えられる。その方法論と実データへの適用を研究する。

短期研究「分割表の多重比較」

分割表という形式のデータに関してその内部構造を探るための多重比較の考え方、およびそのときの方法論の研究を行う。

学科

ソフトウェア工学科

プログラミング技術の習得に留まらず、利用者のニーズを的確に反映する方法や、無駄のない開発手順の構築法などソフトウェアの開発スキルを総合的に学習します。

ソフトウェア工学科

理工学部作成Webページ(ソフトウェア工学科)

データサイエンス学科

数学と情報科学の基礎の上に数理技術からなるデータサイエンスを修め、経営・環境・交通等に関するビッグデータの分析と機械学習などを活用して、多様な組織体において問題の発見から解決までの過程を支援できる人材を育成します。

データサイエンス学科

理工学部作成Webページ(データサイエンス学科)

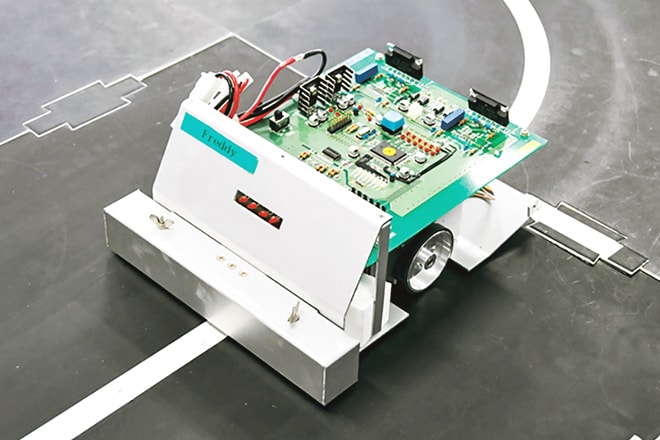

電子情報工学科

電子工学と情報工学を基礎として、最先端の電子デバイスの動作原理からクラウドのような大規模情報システムの運用技術までを、幅広く系統立てて学習します。

電子情報工学科

理工学部作成Webページ(電子情報工学科)

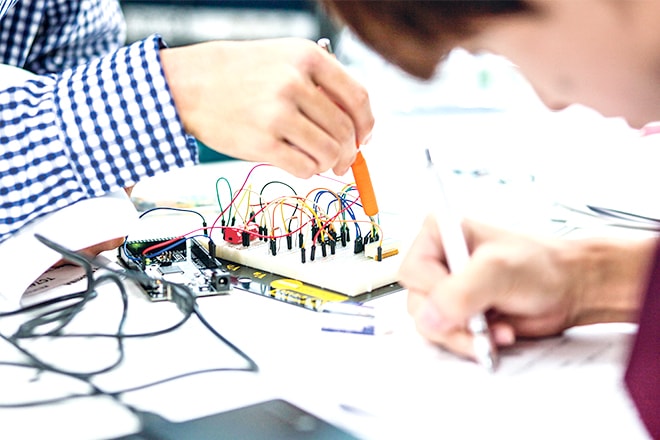

機械システム工学科

モノづくりの土台となる「理学の基礎」と、それに対し社会に役立つ知能をあたえるための「工学知識」、製品を正確かつ効率的に作動させる「情報技術」を有機的に学習します。

機械システム工学科

理工学部作成Webページ(機械システム工学科)

お問い合わせ

履修関連

Phone:052-832-3278Fax:052-832-3279E-mail:st-office@nanzan-u.ac.jp

入試関連(入学センター)

Phone:052-832-3013Fax:052-832-3592E-mail:nyushi-koho@nanzan-u.ac.jp