南山大学の「ここ」を未来に届ける

『南山大学をはなす』

教員座談会 vol.1後編

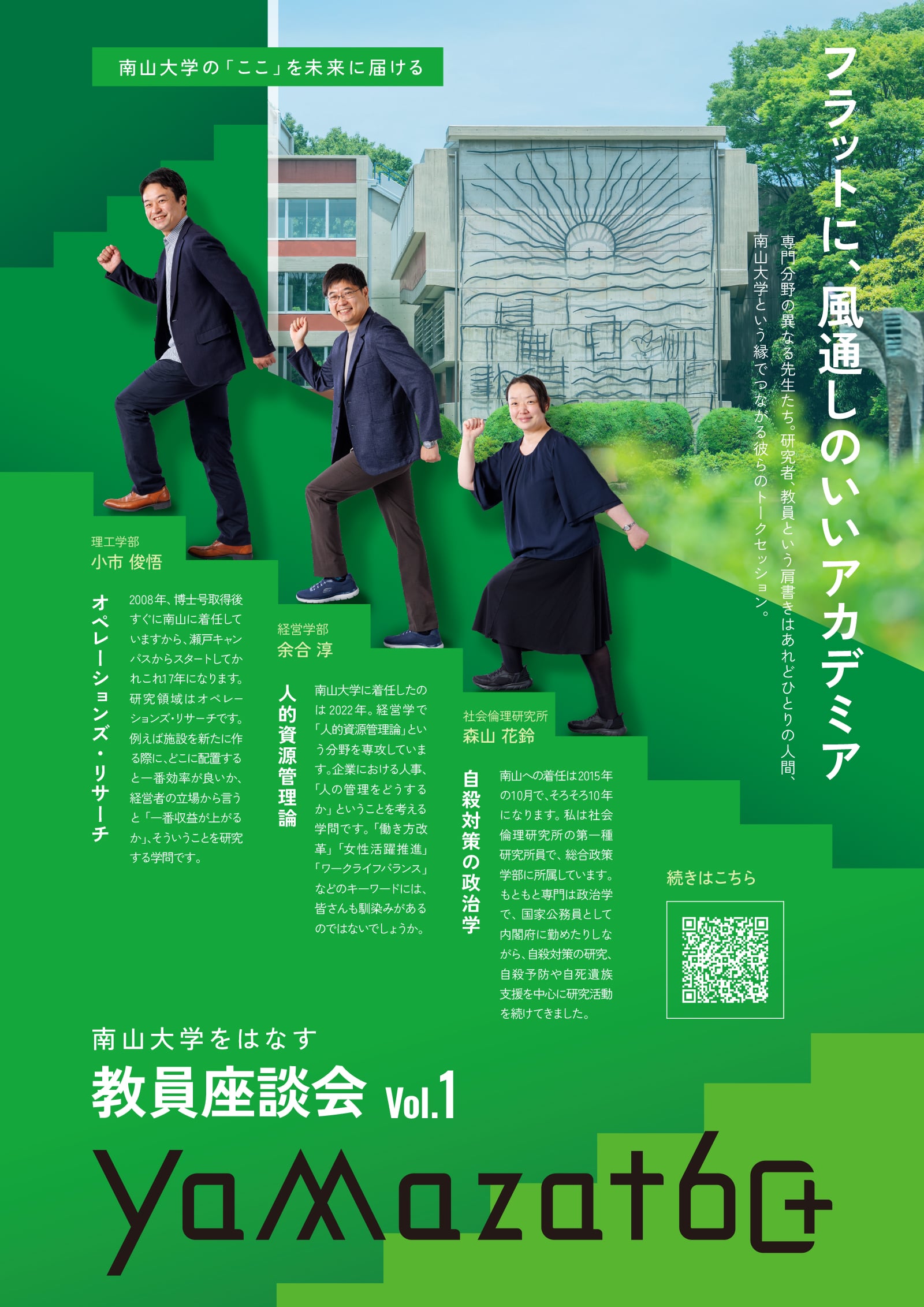

経営学部・経営学科 余合 淳さん

理工学部・データサイエンス学科 小市 俊悟さん

社会倫理研究所 森山 花鈴さん

教員座談会 vol.1後編

オンリーワンの存在価値を、未来へ

『YAMAZATO60+』教員座談会vol.1<前編>では、経営学部の余合先生、理工学部の小市先生、社会倫理研究所の森山先生に「Beautiful Campus」と「Nanzan Mind」についてお話を伺いました。ここからは視点を未来へと向けていきます。

聞き手

コピーライター 村田真美

(株式会社mana)91B154

取材日

2025年6月10日

求む!『YAMAZATO60+』への提言

『YAMAZATO60+(プラス)』では、学生さんに関わってもらう企画も進行中ですが、教員の皆さんからのアイデアも募集したいと思います。「こんな企画があったら面白そう」など自由にご発言いただきたいのですが、いかがでしょうか。

森山

学生さんが会ってみたいOBやOGの方々を呼んで、公開座談会みたいなイベントができると楽しそうです。その際に、託児コーナーなどを設けて、育児中の方も参加できる会場づくりをしてお迎えしたいですね。また、研究者も加わって参加者と一緒にワークショップをしてその場で研究にまとめる、なんて企画はどうでしょうか。例えば、南山のキャンパスを巡って、道路の段差や階段、狭い通路など移動を妨げる「バリア」はどこにあるのか、どうすればそのバリアは除けるのかを学生さんと調査するツアーをしてみるとか。

育児中のみならず「どなたにもフレンドリーな企画」、森山先生らしいご提案です!小市先生はいかがですか?

小市

理工学部の前身である数理情報学部の設置が2000年ですから、南山に理系の学部が立ち上がってから25年、卒業生の層も厚くなってきました。社会で活躍する彼らとの連携を深めていけるような取り組みができたらいいな、と思います。

約四半世紀にわたる卒業生の連なりをたどってみると、面白い出会いがありそうですね!余合先生のアイデアは?

余合

卒業生との繋がりは、今の学生さんの将来のキャリア形成の参考にもなるでしょうから、ぜひ強化してほしいと私も思います。あとひとつ提言をするならば、南山大学の全国的な知名度の低さ、これはもったいない。国際色は豊かだけど、日本人学生は東海圏の学生が大半を占めるので、もっと日本各地から学生が集まるような取り組みができるといいなと思います。『YAMAZATO60+』の企画をきっかけにそんなことを感じました。オープンキャンパスや、日本各地へのPRとコラボできるような発想もあるといいですよね。

いま皆さんのお話を聞いていて思ったんですが、このメンバーで「魅力発信のためのアイデアラッシュの会」をやる、というのはどうですか?ブランディング担当の余合先生、唯一無二の授業をするインフルエンサーの森山先生、そしてデータサイエンスの見地から小市先生という布陣で。アイデアを出し合って、順次ABテストを走らせてしまう、、、

余合

現実的でなくてもいい、というので自由な発想でアイデアを出したんですが(笑)。

あ、そうでした(笑)。では皆さんには現実的な制約はさておき、アイデアを出していただき、実施については別のメンバーで考える、ということならいかがでしょうか?学部等の垣根を超えて意見交換できる、南山アカデミアらしい取り組みになるのではないかと。私も言いたい放題になってきました(笑)。ではそろそろ最後のトピックに移りたいと思います。

20年後に向けて、今からできること

20年後の南山創立100周年に向けて、どんな大学であることを期待しますか?理工学部という観点から小市先生、お願いします。

小市

理工学部は、これまで何度か学部名を変更してきた経緯があります。都度コンセプトの見直しをして進化を遂げてきたのですが、2024年度に理工学部として完成形を迎えました。今はこの先の理工学部をどうしていくか、という検討に入っていて、新たなコンセプトを策定中です。そこで思ったのが、南山の理工学部は情報系の学部で、情報技術というのは人と人とのつながりを助ける技術ですから、南山のモットーである「人間の尊厳のために」とも親和性があるし、その特色を出したコンセプトにしたら良いのではないかと。あと「自立」というのも大切なキーワードだと思います。

「自立」ですか、それとも「自律」?

小市

どちらも大切な概念ですが、ここでは「つながり」に対比させて「自立」かな、と思っています。理工系の学問をするときに、自立した一人の探究者として、かつ社会とのつながりを意識できる、南山で理工を学ぶというのはそういうことではないかと思います。

2024年を南山理工学部元年として、新たなコンセプトを考えつつ、20年先を見据えると?

小市

ちょっと20年は遠すぎますね。時代の趨勢に合わせてここ何年かは情報系の分野においても「つながり」が大切にされてきましたが、それが浸透する中で、次はそれぞれの自立を助ける、といったように、私たちも必然的に変化をしていきますので。

社会の動向には柔軟に対応しつつも、土台は「人間の尊厳のために」ですね。小市先生らしいお言葉をいただきました。森山先生はいかがですか?

森山

南山大学に期待することとして「人間の尊厳」の視点で言うと…大学の教員って学生から見ると「強い」イメージがあると思うのですが、本来は教員もひとりの人間であって、「強くない」時もあるんですよね。例えば人生において、妊娠・出産、育児、病気や介護など、自分や自分以外のことで動きがとりづらい時期もあります。それが続く方もいます。そういうのもひっくるめて、学生さんに「ありのまま」を見せられる大学であって欲しいと思います。学生さんから見た教員像、たとえば「成功者」というイメージにとらわれて、教員側も「こうあらねばならない」と思ってしまいがちです。冒頭にワークライフバランスの話もありましたが、その陰で教員といえども時にドタバタしながら生きているんだよ、ということも含めて、ありのままを見せても受容される環境を維持して欲しい、と願います。あと地域に開かれた大学であって欲しい、とも思います。おむつ替えのためのシートがR棟のトイレにできましたが、もっと卒業生や地元の方が気軽に立ち寄れるようなキャンパスになるといいな、とずっと思っています。本当は図書館とかで「ぬいぐるみのお泊り会」なんかもあるといいんですけどね。

ナイトライブラリー、楽しそうです!

森山

小さな子どもたちがパッヘスクエアで遊べたり、保護者と一緒に図書館で過ごしたり、とか。その中から将来「小さい頃に遊んだ懐かしの場所、南山大学で学びたい」と思ってくれる子が出てきたら素敵ですよね。未来のタネとなる、そういうつながりも大事にしていける大学であって欲しいと思います。

森山先生のお言葉で、視野が広がりました。余合先生はいかがですか。

余合

私も「働きやすさ」は大事だと思います。私は子どもが3人いて、育休を通算3年くらいとりたいと思いつつ、ちょっと今は研究環境的に難しいのですが。これからは男性教員も育休取得者が増えていくことを期待したいです。森山先生のお話を聞いて、多様性は大切なキーワードだと思いました。20年先に向けての取り組みとして、南山大学としての差別化が必要だと感じています。例えば経営学部ではアントレプレナーやベンチャー支援をもっと前面に打ち出すとか、地域一番校としてのポテンシャルを世の中に伝えていく視点が必要ではないでしょうか。南山のいいところも足りないところも含めて、チャレンジ精神を持って学んでいく学生さんたちが増えるとより魅力が増すのでは、と思います。

東京など名古屋以外のエリアで活躍している卒業生を呼んで定期的に講演をしてもらうなど、学生さんたちにナッジ的な刺激を設計するのもいいかもしれませんね。個人的には、こういった、教員の皆さんによる学部の垣根を超えた座談会が企画されること自体が、座談会前半のテーマのひとつ「Nanzan Mind」なのでは、と思ったりしました。話は尽きませんが、トークセッション後編はここまで。ここに収まりきらなかった話は、番外編『研究クロストーク~ココだけの話~』でお楽しみください♪

Profile

理工学部

小市 俊悟 教授

専攻分野

「数理最適化」「機械学習」「オペレーションズ・リサーチ」

主要著書・論文

- Exploring machine learning tools for the prediction of the stability of new Togni-type reagents. CHIMIA, 73/12 (2019), pp. 990 - 996(共著)

- The Buneman index via polyhedral split decomposition. Advances in Applied Mathematics, 60 (2014), pp. 1 - 24(単著)

将来的研究分野

最適化手法と機械学習およびそれらの実践的応用

担当の授業科目

幾何学概論、数理技術プログラミング

Profile

経営学部

余合 淳 准教授

専攻分野

人的資源管理論、組織行動論

主要著書・論文

- 『1からの人的資源管理』碩学舎,2022年(共著)

- 「自発的離職の規定因としての人事評価と公正性―非線形関係とその抑制―」『日本労務学会誌』2013年(単著)

将来的研究分野

日本型人事管理の変容と再定義

担当の授業科目

「経営労務論A・B」

Profile

社会倫理研究所

森山 花鈴 准教授

専攻分野

行政学、公共政策学、政策過程論、自殺対策

主要著書・論文

- 『自殺対策の政治学』(単著、晃洋書房、2018年)

- 『よくわかる自殺対策―多分野連携と現場力で「いのち」を守る―』(共著、ぎょうせい、2015年)

- “Mental healthcare efforts for the public after the Great East Japan Earthquake “Guide to Good Mental Health for Those Affected by Natural Disasters” published by the Cabinet Office. ”(共著、Brain and Development、2013年)

将来的研究分野

自殺の問題をはじめとする社会問題に関する政策学的研究

担当の授業科目

性と生命における人間の尊厳、生命と倫理問題、人権をめぐって