YAMAZATO60

学部長が語る南山大学

Faculty of Economics

「人は、人との関わり合いで成長していく」

経済学部長

林 尚志

HAYASHI Takashi

キャリアも研究もひとすじに

林先生の「南山でのこれまでの歩み」についてお聞かせいただけますか?

林氏

私は学生時代まで関西で過ごしたのですが、父方、母方ともに名古屋との関わりが深く、南山大学に着任が決まったときは「ご縁」を感じました。大学卒業後にハワイ大学へ留学して学位を修めたのち、1992年に新任教員として南山に着任。以来、30余年にわたり、教員として南山大学でお世話になってきました。

どんなテーマで研究をされているのでしょうか。

林氏

自身はこれまで、「アジアの経済発展と日本&日本企業との関わり」というテーマに注目して研究を続けてきました。研究領域としては、アジアやアフリカなど途上国の経済発展に注目する「開発経済学」と、企業の海外拠点における人材育成のあり方を考える「国際人的資源管理」とが重なり合う、経済学と経営学の境界領域あたりになると思います。ゼミでも、経済学と経営学の双方を意識しながら、アジア地域の経済や社会、そして日本や日本企業が近年直面しつつある課題を中心に、学生たちと学びを重ねてきました。

境界領域ではあるけれど「経済学的な捉え方」というのは、‘理論的’ということになるのでしょうか?

林氏

そこは明確な切り分けが難しいですけど、簡単にいうと「視点が違う」と言ったらいいでしょうか。経済学の場合は、「企業の視点」ではなく「一国経済の視点」で社会の仕組みを考える、という感じです。サッカーのJリーグで例えると、監督やプレイヤーは「どうやって勝つか、優勝するには」と考えますよね。一方、外から全体を見てJリーグをどう運営するか、スポーツとしてどう振興していくか、など監督やプレイヤーのことを理解しつつ社会の仕組みとしてどうしていくのかを考える視点もある。このように、注目する課題に応じて、双方の視点を大切にしていけたらと考えています。

思い出と共にあるキャンパス

「Beautiful Campus」について書いてくださったメモを拝見しますと「旧職員食堂」とあります。これはどこのことでしょうか?

林氏

「森の中の食堂」という表現がぴったりな旧第2食堂に、当時職員食堂が併設されていたんです。

第2食堂、私の在学時にもありました!魚フライ定食が美味しかったのを記憶しています。第1食堂より少しお値段高めだったので、私の中ではスペシャルな存在でした(笑)。そこに職員食堂もあったのですね。

林氏

10年余り前の新緑の季節に、ある学会を本学で開催した際、当時竣工後間もなかったR棟が主会場となり、その終了後、自身が案内役として先生方を懇親会会場であった旧職員食堂までお連れしたのですが、その落ち着いたたたずまいとも相まってまさに「緑に包まれた迎賓館でのレセプション」という雰囲気で、学会長の先生からも、スピーチで温かいお褒めのお言葉を頂きました。今回の「Beautiful Campus」という企画を伺った時、自身にとっては、まずこのレセプションのことがイメージされました。

ほかにも「パッへスクエア」「研究室」というキーワードが。

林氏

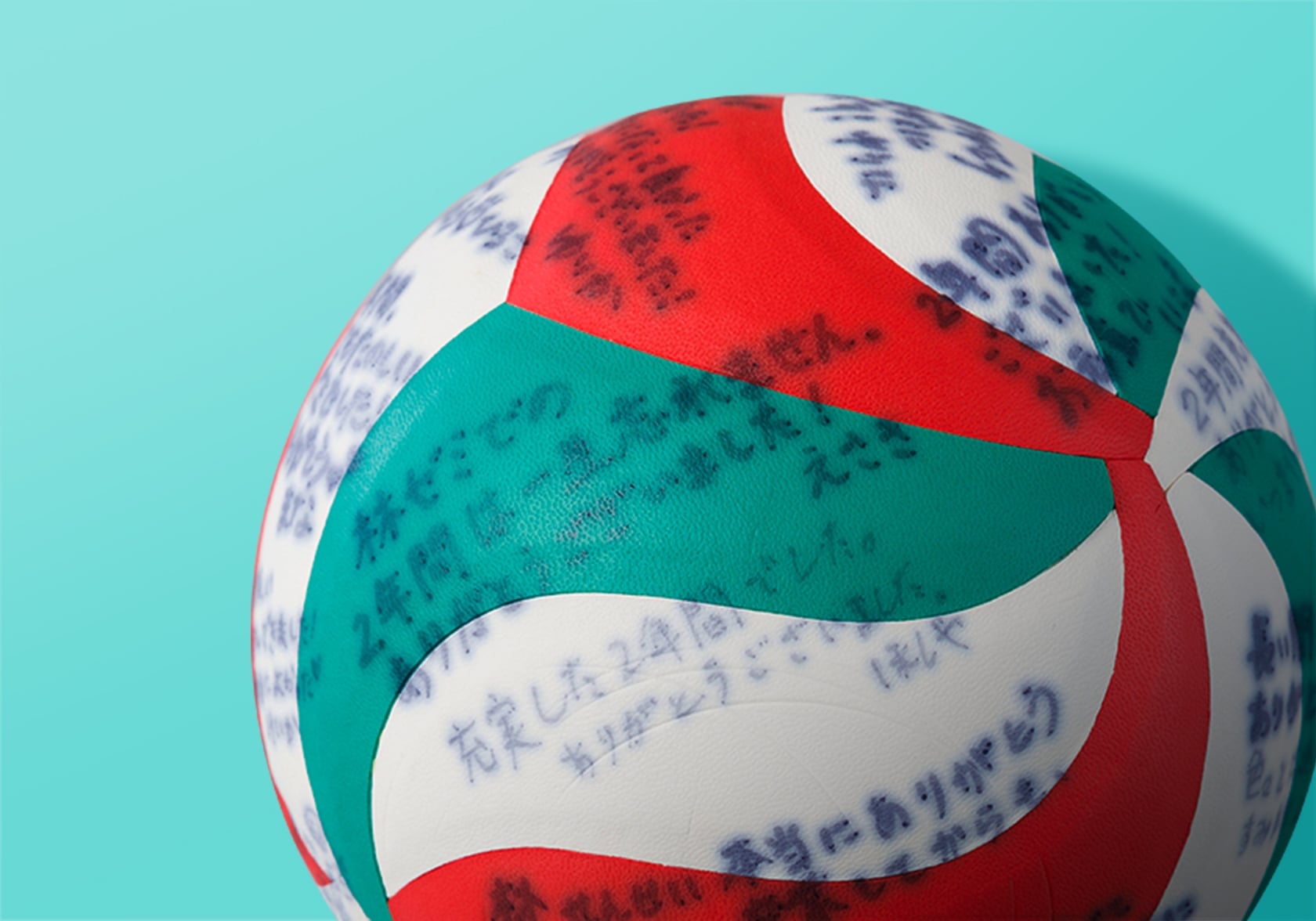

パッヘスクエアでは、例年「卒業アルバム」用の写真撮影を行うのですが、併せてその機会を活かしてゼミ生たちが写真を撮り、ゼミ用のミニアルバムを作っていますので、思い出の多い場所の1つとなっています。また研究室では、南山大学への着任時に割り当てて頂いた第1研究棟の研究室が印象に残っています。「地下1階にある」とうかがった時には「閉じた空間」をイメージしたのですが、実際にはレイモンド建築の斜面を用いた設計で、明るい日差しが届きますし、すぐそばの通路が図書館とつながっていて、私にはとても居心地のよい空間でした。

その後J棟の7階に研究室が移り、眺望のいい場所になりました。眼下には人工芝が美しいグラウンドが広がり、そこでアメフトやラクロスの練習をする元気な声が聞こえてきたりして、日々学生たちを身近に感じながら過ごしています。

Win-Win関係の可能性を求めて

林先生にとって「Nanzan Mind」とは? また、その背景などあれば?

林氏

これはなかなか難しい問いかけですね。以下を「私のNanzan Mind」と呼ぶかはさておき、1人の経済学徒、または1人の人間として、日頃大切に思っていることは、『互いにWin-Win関係を築く可能性をさぐろう』という点です。

今思うととても恵まれていたのですが、自分は院生時代に米国のハワイに留学し、また南山への着任後も、シンガポールに留学する機会を得て、滞在した寮などで、アジアを中心とする様々な国の人々と語り合う機会に恵まれました。時には異なる考え方や価値観をぶつけ合うこともあったのですが、お互いに腹を割って話し合うと、基本的にはみんな“いい人”で、「どちらが正しい」、「どちらが悪い」というよりは、「なるほど、それはそうだな」と感じ合えることが多かったように思います。

ただもちろん、現実の世界では、人間同士、互いの利害がぶつかることも多く、また、「裏切った側の方がトクをする」という、いわゆる『囚人のジレンマ』の状況が日々生じており、そのような中で、「互いに相手を信頼して協力関係を築く」ことは、決してやさしいことではないと思われます。

そのような状況を念頭に置きつつも、従来、経済学では、「Win-Win関係の存在可能性と、それが実現する条件」について、考察が重ねられてきました。たとえば、「裏切った方がトク」という状況にあっても、長期的な関係の継続可能性が考慮できる状況に置かれると、Win-Win関係が実現できるようになるかもしれません。まあ、「いつ&どのように“協力の果実”を分け合うか」を工夫することで、その実現が容易になるかもしれません。

自身のゼミでは、このような「経済学からの知見」も意識しつつ、すでにお伝えしたように、アジア地域の経済や社会、日本や日本企業が直面する諸課題に注目し、「我々ができることとは何か?」、「どうすれば、それが実現可能となるのか」といった疑問をさぐっていけたらと思っています。

対面だからこそ、の経験を

コロナを機にお感じになったことがある、とのことですが。

林氏

「対面の大切さ」を再認識しました。コロナを機にZoomで授業ができるようになり、これまでの“板書”が“電子ノート”に代わるなど、「授業におけるデジタル化」が進み、「教育の可能性が大きく広がった」ことは素晴らしいと率直に感じていますが、その一方で、大学の授業、特にゼミにおいて、これを「“対面”で行うことのありがたさ」を改めて実感したことも確かです。

「対面の大切さ」とはどういったことでしょうか。

林氏

「対面」によるコミュニケーションの「深さ」、ないし「意識に働きかける力」といった意味でしょうか。つまり、学生が授業を受ける際、「事前に強い問題意識を持っている」場合には、Zoom越しでも互いの意思は十分に伝わるのですが、「当初は“受け身”で受講している」という場合、やはり対面でのコミュニケーションが重要だと思います。対話の中で新たなアイディアが生まれ、それをぶつけ合うことでコミュニケーションが双方向になっていく。Zoomでは見えない反応を、対面だと肌で感じることができるからです。

「板書」(ノート取り)についても、同様のことが言えると思います。コロナ後は、「要点のみを配布資料に書き入れる」方式としたのですが、コロナ前の「板書」、すなわち、「聞いたことを受講者自らが考えつつ、手を動かしてまとめていく」という方式の方が、問題意識や知識の定着の面では優れていたように思います。「何かを感じ、ともに考える時間を共有する」…いずれの方式であっても、そのような授業を受講者の皆さんと進めて行けたらいいですね。

「人間愛」が根底にある気がします。先生のお人柄も含めて。

林氏

「人間愛」とはおこがましい言葉ですが…学生のみなさんとは、「互いに“いい経験”を共有させてもらえたら」という思いがあります。「一期一会」という言葉がありますが、仏教では、同様の意味で「因縁業果」という考え方があります。『各々「何か」を持っている人たちが出会うことで、「新たな何か」が生まれる』というのです。今日の自分は、「昨日の“いくつかの出会い”や“経験”」を経て、昨日の自分とは少し違う。また、明日の自分は、やはり「今日1日の経験」を経て、今日の自分から少しずつ変化している。

自身は、縁あって南山に教員として関わらせて頂くことになったのですが… 『学生のみなさん1人1人が「南山の4年間で学び、経験を重ねたこと」を、その後の人生で“各々うまく”活かしてもらえたら』という願いを感じつつ、「みなさんの4年間」と関わらせて頂けることを感謝しています。また今日も、南山の卒業生である村田様と、こうして“新たな出会い”を共有させて頂けたことをありがたく感じているところです。

ひとつひとつ丁寧に言葉を紡ぐ林先生からは「愛」が溢れていました。確かに‘一期一会’なセッションだったな、お互いが持ち寄る言葉が響き合い、その場ならではの空気感に包まれたインタビューだったな、と感じました。

Profile

経済学部長

林 尚志 教授

専攻分野

開発経済学

主要著書・論文

- “Restructuring of Items within a Product Line: A Case Study of Japanese Multinational Enterprises in the Electric Machinery Industry”, Environment and Planning A. Vol.26, pp.509-526. (1994).

- 「“○型vs.□型”モデルの再考: 日系メーカーアジア子会社における取り組みから」『国際ビジネス研究学会年報2005年』11, pp.29-44. (2005)

- 「「知の専有 vs. 知の共有」の違いをもたらす2つの要因:日本企業アジア子会社における比較事例研究」『国際ビジネス研究』10(2), pp.75-89. (2018)

- 「海外子会社における課題対応能力の継続的向上に関する考察:日系中小メーカー2社の中国子会社に関する事例研究」『日本中小企業学会論集』43号, pp.46-59, (2024)

- “Knowledge Sharing vs. Knowledge Appropriation: A Case Study of Contingent Relationships in the Role of Boundary Spanners in Asian Subsidiaries of Japanese Multi-National Enterprises”, Evolutionary Studies in Imaginative Culture, Vol.8, Fall, pp.1538-1556.(2024),[Co-authored by Yumoto, Y., and Hara M.]

将来的研究分野

日系メーカーがアジアの経済発展に果たす役割について

担当の授業科目

「開発経済学」