Talk Session vol.3

人と出会い、

紡がれていく‘こころ’

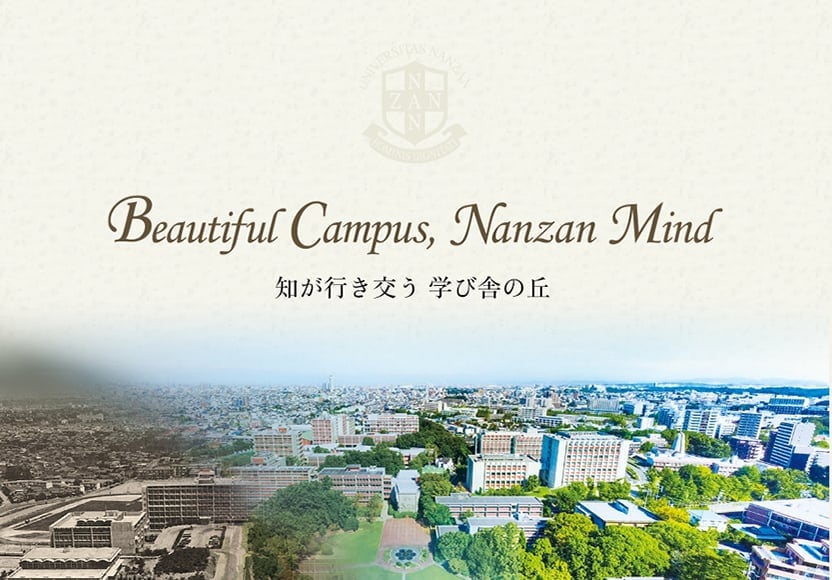

Beautiful Campus,Nanzan Mind

知が行き交う 学び舎の丘

南山学園理事長

市瀬 英昭

ICHISE Hideaki

南山大学長

ロバート・キサラ

KISALA, Robert

満を持しての対談が実現、南山学園理事長の市瀬英昭氏と南山大学長のロバート・キサラ氏に登場いただいた。トークセッションvol.3はおふたりのルーツや組織のリーダーとしての想いに迫っていく。温かくパッション溢れる人柄が伝わってくるエピソード満載でお届けする。

聞き手

コピーライター 村田真美

(株式会社mana)91B154

生まれはシカゴと長崎、

南山に繋がるルーツは?

目の前に、とても気になるものが置かれています。このお写真はいったい…

市瀬氏

この髭を生やした若者がキサラ学長です。私はここに、そしてロバート・リーマーさんにジップルさんも写っています。

写真見たさに周りに皆さんが集まってきました(笑)。関係者一同、興味シンシンです。

キサラ氏

私が来日して間もない頃、神学院での懇親会に誘われて参加した時の写真です。懐かしいですね。当時21歳で、いりなかにあったザビエルハウス(寮)に住んでいました。

市瀬氏

あの頃は、今日の我々の姿は想像もしていませんでしたよね。

今は市瀬理事長、キサラ学長としてタッグを組まれています。

市瀬氏

私も当時26歳の神学生、キサラ学長とはかれこれ半世紀近くの付き合いになりますね。

この写真には1978年と書いてありますから、おふたりの「始まり」の1コマという大変貴重なエピソードをお聞かせいただきました。そしてもうひとつ、目の前に気になるボールが…

キサラ氏

これは中日ドラゴンズの立浪選手のサインボールです。私は熱狂的なドラゴンズファンです。

そうなんですね!地元民としては嬉しい限りです。

キサラ氏

私はアメリカのシカゴ出身で、小さい時から野球が大好きでしたので幼い頃はシカゴカブスを応援していました。名古屋に住んでからは、毎年20試合ほどドラゴンズの試合観戦に行っています。

キサラ学長の幼少期のお話がでましたので、学長の南山ヒストリーを紐解いていきたいと思います。初来日が1978年、この写真はその年に撮られたひとコマですね。

キサラ氏

はい、私は南山大学の留学生別科の学生として来日して、週に3日ほど別科で日本語を学び、あとは南山中学女子部で英語を教えていました。2年間滞在し、その後いったんアメリカに帰国し、神父になるための修練を経て叙階、1985年に再び来日して別科へ戻り、87年に修了しました。

留学生別科の50周年記念WEBサイトの「卒業生からのメッセージ」ページにも、卒業生のひとりとしてキサラ学長が載っていますね。

https://www.nanzan-u.ac.jp/cjs50th/

「偶然」の縁に導かれて南山へ、別科終了後は東京大学で博士号をとり1995年に南山大学に着任ということで、すでに17年分の歴史をお聞かせいただきました。続きまして市瀬理事長のヒストリーもお聞きしたいと思います。

市瀬氏

私は長崎県の大村市生まれで、両親と幼い頃から通っていた植松教会の神父さんたちが神言会会員だった縁で、中学校から神学校に入りました。私と南山のルーツはここからすでに始まっています。長崎南山高校を卒業して、名古屋の南山大学へ入学したのが1970年、文学部哲学科、神学科を卒業後に留学し、帰国後1987年に南山短期大学の人間関係科に教員として着任。2017年から南山学園理事長を拝命して現在に至ります。

キャンパス今昔物語、

思い出と共にある‘お気に入り’

理事長と神言会との関わりは70年近くになるのですね。すごい!理事長が南山大学の学生だった頃からキャンパスはここ山里町でしたか?

市瀬氏

はい、現在のパッへスクエアやグリーンエリアがあるところは、当時は野球場でサッカーや野球をする広場でしたので、今とは全く印象が違いますがメインストリートはそのまま。キャンパス内には建物が増えて整備が進み、全体にとても綺麗になりました。

お気に入りの場所はありますか?

市瀬氏

R棟の図書館側の出入り口にあるブロンズ母子像「育む・今ここに」と、R棟7階に設置されているステンドグラス「受胎告知」、どちらも旧南山短期大学(以下、南短)からここ「山里キャンパス」に移設されたものです。私は南短での在任期間が長かったので、それらを見ると懐かしく思い出されます。南短は1968年に開設され、2020年に50年間の使命を終えました。学生の在学期間は2年間ですが、そのぶん濃密な時間を過ごすというか、繋がりが強い気がしています。最近も30数年前の卒業生3名から連絡があり近々食事をする約束になっているのですが、こういった繋がりはとてもありがたいです。

確かに、私の周りの南短出身の方々はエネルギッシュな方が多い気がします。市瀬理事長の学生時代のことも少しお聞かせいただけますか?

市瀬氏

当時は今よりこぢんまりした規模でしたので、神言神学院と大学の距離が今より近かったような気がします。体育の授業を神学院のバレーボールコートでやったり、授業が神学院の教室であったことを記憶しています。そうそう、私の在籍時は学生運動の最後の頃でしたね…

南山でも学生運動があったのですね。そういうイメージがなかったので意外です。南山大学も時代の波に晒されながら、今に繋がっているのですね。続いてキサラ学長にもキャンパスでのお気に入りの場所をお伺いしたいと思います。

キサラ氏

図書館前の広場にあるモニュメント「GLOBE」が大好きです。フランスの哲学者、ピエール・テイヤール・ド・シャルダンの詩が刻まれた碑もあります。私は入学式の学長挨拶で、この地球を象徴したモニュメントの話を学生たちにするんですよ。

詩はどんな内容なのでしょうか。

キサラ氏

「これからは国家単位でなく、‘1つの地球’として物事を考えていかなくてはならない」という内容のことが書いてあります。私が学長に就任した時に学長方針で「地球規模の関心、私たちの貢献」というキーフレーズを掲げました。社会課題の解決には、常に地球規模で考えなくてはならないと思っています。

もうひとつ、お気に入りの場所を挙げるならパッへスクエアです。私が来日して別科生として日本語を勉強していた頃、留学生オフィスも授業もN棟でした。授業が終わってN棟の外に出ると目の前がパッヘスクエアで、日本人学生と交流するのがとても楽しかったので、その記憶と共に印象に残っています。

南山マインドとは、

神学院とともにある‘こころ’

どんな時、どんなところに「Nanzan Mind」をお感じになりますか?

市瀬氏

私は神学生と共同生活をしていましたので、彼らのなかに南山マインドを感じたエピソードをひとつ挙げますね。ある日、同僚の学生時代の恩師が手術をすることになり、緊急で献血をしてくれる人々が必要となったそうです。血液型は合致するけど「明日は仕事だから」「疲れているから無理」などと断られるなかで、困った彼は「助けて欲しい」と神学院にいる私に連絡をしてきました。そこで夜間ではありましたが神学生たちに集まってもらい、理由を説明したところ皆が一斉に散っていき、友達を探したり、元神学生に連絡したりして人数を確保して、皆で八事日赤病院へ行って献血をしました。その後、神学院に戻って休憩室で休んでいたところ、その同僚がビール1ケースを持ってお礼に来てくれたのです。言葉少なではありましたが、心から感謝している様子が伝わってきました。「直接の知り合いではないのに助けてもらった」と感動していたのが印象的で。つまり南山マインド、神学生マインドの根底にあるのは、カトリックマインドに通じる「強いネットワーク、軽いフットワーク」というフレーズに象徴されるような思いとリンクしているのではないかと。「必要とする人がいれば助けに行く」という奉仕の精神。私自身が感動したエピソードです。

「ネットワーク&フットワーク」、キサラ学長もこれまで世界中で活動されてきましたものね。

市瀬氏

カトリックの特徴といいますか、「世界中どこへ行っても知り合いがいる」感覚。だから、「南山マインド」というのは、そういった精神が息づいていると思うんですね。助けようと思ったら、理屈抜きに即行動する。

南山マインドにはそういった助け合いの精神が宿る、と。キサラ学長はいかがですか?

キサラ氏

私が学長に就任して最初の3年間はコロナによるパンデミックで活動が制限されました。昨年度、ようやく4年ぶりに同窓会の各支部の総会を開くことができたのです。私はほとんどすべての支部総会に出席したのですが、各地で同窓生が南山での思い出とともに「人間の尊厳のために」という言葉を挙げているのを耳にしたのです。私は感動し、それこそが南山マインドではないかと思いました。

同窓生の心には、大学卒業後も南山マインドが息づいている、とうことですね。

キサラ氏

それと南山伝統の宗教劇『受難』、私はクライマックスのN棟の屋上からイエスが復活するシーンが大好きです。

私もキリスト系の大学だということはあまり意識せずに南山へ入学し、在学中に「キリスト教概論」の授業があったり、テキストとして聖書があったり、『受難』劇を観たりと学生生活を過ごすなかで、南山マインドが染み込んでいったのかな、と改めて思いました。

市瀬氏

もうひとつエピソードを。何年も前の話になりますが、私が神言神学院に住んでいたころ、出張のため朝の6時半にタクシーを予約した時のことです。神学院では毎日「朝の祈り」を行っています。聖霊賛歌をパイプオルガン伴奏で歌い、教会の祈りを共同で唱え、ミサを捧げるという日課です。季節は初夏、大聖堂の窓が開いていたので皆の歌声が聖堂の外にも響き渡っていました。タクシーに乗り込んだところ、女性ドライバーから「心が洗われますね」と言われたのです。少し涙ぐんでおられる様子でした。あの時の彼女の言葉は単なる挨拶や社交辞令ではなかったと思います。南山大学の隣接地に神言神学院があるということ、そこでは実際に毎日祈りが唱えられ、聖歌が歌われ、ミサが捧げられている。神学院の存在は、南山大学がカトリックのミッションスクールであることを示す大事なしるしではないでしょうか。時代は流れて人が変わり、社会情勢も変化していますが、神言神学院は南山大学のそばに在り、南山学園の「こころ」であり続けることに変わりはないと思います。

変わらない価値と、

柔軟に深化させる心持ち

学生に向けて、また同窓生を含めた南山生にメッセージをいただけますか。

市瀬氏

先ほど「ネットワーク&フットワーク」がカトリックの特徴であるとお伝えしましたが、その根底にあるのは「隣人愛」です。キサラ学長が「地球規模の関心」とおっしゃったように、自分のみならず、周りや日本社会、世界に向けた関わりを大切にしながら、「ネットワーク&フットワーク」を利用して繋がっていったり、活動をしていく。自分の置かれた場で取り組めばいい。南山大学の4年間でその‘こころ’に触れて学んで、卒業後も持ち続けてくれたら嬉しいです。

ありがとうございます。キサラ学長からもお願いします。

キサラ氏

「3Ds」と表現していますが、3つの「D」は、Dignity(人間の尊厳)、Diversity(多様性)、Dialogue(対話)です。すべての人の尊厳が守られ、多様な考え方、見方、背景を持っている人々が自分の意見を出し合い、我々が直面する課題を一緒に解決できるような対話が必要であり、それこそが私たちの教育の目的だと思っています。

そして、「フットワーク軽く行動に移す」ですね。

市瀬氏

「理論的に考える」ことと「実践」、どちらも大事。繋がって協力していく。

それぞれのいいところを生かして、皆で前に進めればいい、のようなイメージが伝わってきました。最後に、8年後に南山学園は100周年を迎えます。その先に南山大学の100周年も控えているということで、少し未来に向けたメッセージもお願いします。

市瀬氏

「人間の尊厳を大切にする」ことは変わらないけれど、とりまく状況は変わっていくし、予想もつかない。ただ、予想がつかないから何もしないのではなく、人間の尊厳を深めるチャンスとなって欲しいので、困難であればあるほど考え抜いて欲しいと思います。現状にしがみつくのではなく、柔軟に進化&深化していただきたい。

キサラ氏

現在さまざまな問題があってこれから世界全体がどうなるか非常に不安定な状態になっていますが、このような時こそ、人間の尊厳のために、多様性を重視して一緒に働けるような人が絶対に必要だと思いますし、それはいつの時代にも変わらないと思います。理事長が言われたように、それをどう深めるか、が必要だと思います。

人間の尊厳のために

100周年に向けて 柔軟に進化&深化

南山学園と大学、それぞれのリーダーであるおふたりがしっかりとタッグを組み、信頼関係のもとで組織運営をされていることが伝わってくるトークセッションでした。心に響くお言葉をたくさんいただき、それが読者の皆さまにも届くよう気持ちを込めて記事にまとめてみました。

Recommended

YAMAZATO60

Beautiful Campus, Nanzan Mind

知が行き交う 学びの丘

(YAMAZATO60キャッチフレーズ)

南山大学に入学した最初の学生から、現在の学生、そして、これから入学する未来の学生に至るまで、また、歴代の教職員から、現役の教職員、そして、未来の教職員に至るまで、その想いと知の交わり、折り重なりは、YAMAZATOの地に暮らす人々とともに、確かにここに息づいています。

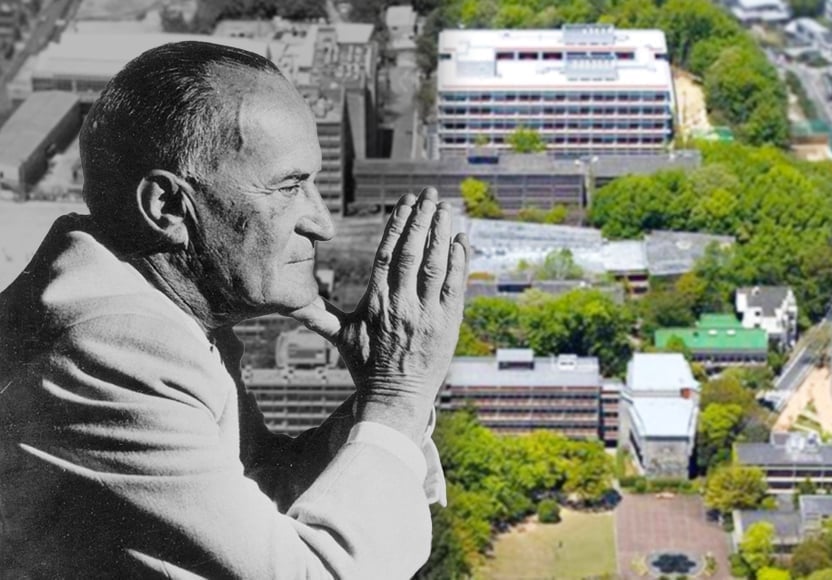

YAMAZATO60

2024年日本建築学会賞(業績)受賞

今回受賞した業績賞は、2016年のQ棟・リアンの新築から始まり、レーモンド・リノベーション・プロジェクト、2023年のライネルス中央図書館計画を経て、長期間にわたりレーモンド建築の再生保存を取り入れながらキャンパスを継続的に成長させている取り組みが評価されました。

YAMAZATO60

レーモンド・リノベーション・プロジェクト

レーモンド・リノベーション・プロジェクトの計画概要から、キャンパス構想の歴史、アントニン・レーモンド氏の紹介など、2024年日本建築学会賞(業績)受賞で評価された取り組みをご確認いただけます。リノベーション前後の写真で再生保存状態もご覧いただけます。

YAMAZATO60

外国人留学生別科50周年 記念サイト

今年度50周年を迎える外国人留学生別科は、外国人留学生が日本語を集中的に学び、日本の社会と文化の理解を深めることを目的としたプログラムです。これまでに世界各地から集まった10,000人を超える別科生がこのYAMAZATOの地で学び、「Nanzan Mind」を持って国際社会で活躍しています。