学部別インデックス

理工学部・機械システム工学科

大石 泰章

| 職名 | 教授 |

|---|---|

| 専攻分野 | 制御理論 |

| 主要著書・論文 | Generation of a sparse input with a receding-horizon technique: Optimality in the infinite horizon, Proceedings of the SICE International Symposium on Control Systems 2023, Kusatsu, Japan, March 2023, 3 pp.(共著). |

| 将来的研究分野 | 動的システムの数理工学 |

| 担当の授業科目 | 物理学基礎、制御工学基礎、現代システム制御 |

数学や物理は役に立つか

皆さんの中には数学や物理が好きな人もいれば嫌いな人もいると思います。数学や物理は世の中で役に立つのだろうかと思っている人もいることでしょう。意外かもしれませんが、数学や物理は世の中でとても役に立ちます。したがって数学や物理を勉強することは、皆さんが世の中に出ていく上で大きな力になってくれます。このことを私の専門である制御を例にしてお話ししましょう。

皆さんはテレビなどで二本足で立って歩くロボットを見たことがあるでしょう。ロボットが立ったり歩いたりするためには体のバランスをとることが大切です。すなわち、体が前に傾きすぎたら重心を後ろに動かし、体が後ろに傾きすぎたら重心を前に動かさなくてはなりません。ロボットにはこうしたことを自動的に行なう機能が組み込まれており、これを制御といいます。

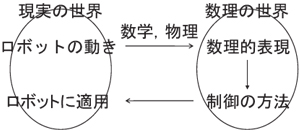

制御を上手に行なうためには数学や物理が役に立ちます。図を見てください。まず、重心をどのくらい動かすとロボットの体がどのように動くかという関係を、運動方程式などの物理を使って微分方程式などの数学の言葉で表現します。これは現実の世界の問題を数理の世界で表現したと解釈することができ、この手続きをモデリングといいます。数理の世界には微分方程式の解法や、最適化などの設計法が用意されており、これを使うことでどのように重心を動かせば体のバランスをとれるかがわかります。そこで再び現実の世界に戻ってロボットを上手に動かせるようになるというわけです。

このように数学や物理を使う方法のよいところは、同じ方法がロボットだけではなく他のところでも役に立つということです。飛行機の自動操縦では、飛行機の姿勢を検出して昇降舵や補助翼などの舵の角度を自動的に定めることをしています。舵の角度の定め方はロボットで使ったのと同じ方法で設計することができます。最近の自動車のエンジンでは、排気ガスの質を検出してガソリンの噴射量を自動的に調節する機能が組み込まれています。噴射量の調節法も同じ方法で設計することができます。数学や物理の力を伸ばすことで皆さんの将来は大きく広がっていくと思います。皆さんも私たちと一緒に勉強しませんか。

図.数学や物理による問題解決