学部別インデックス

法学部・法律学科/法務研究科

岩本 学

| 職名 | 教授 |

|---|---|

| 専攻分野 | 国際私法・国際民事訴訟法 |

| 主要著書・論文 | International Recovery of Maintenance in Japan, JYIL65(2023) Recognition and Enforcement of Foreign Decisions on Personal Status Litigation and Family Relations Cases, JYIL62(2020) |

| 将来的研究分野 | 法人格付与対象の拡大可能性と国際私法 |

| 担当の授業科目 | 国際私法,国際取引法 |

自分に厳しく他人に優しい世界:国際私法

ときは明治時代の1898年(明治31年),日本に「法例」と呼ばれる法律が施行される。その3条以下が「国際私法」と呼ばれる法分野であることを知っていた人,ましてそれを正確に理解できていた人が,当時どのくらいいたかは正確に知るすべはない。ただ,日本全土に施行されていた以上,都市部から各地の農村,漁村に至るまで,確かに国際私法は日本の国土に根をはっていたことは確かである。おそらくほとんどの国民には存在も知られぬものであったであろうが。

大正・昭和の時代,科学技術の発展は,ヒトやモノの移動をより容易なものとし,国際化,と称される時代が訪れた。「国際私法」の講義が多くの大学で開講されるようになり,司法試験の選択科目という位置づけを与えられたことで,日本でも国際私法は,多くの人の目に触れるものとなった。そして平成に至り,「法例」は,2007年(平成19年)に「法の適用に関する通則法」と名を変えつつ,現在も私たちの側にいる。

未だ言語には世界での統一がみられない。そして,その言葉を媒介とし,各地域の文化を背景に作られてきた法律もまた統一していない。日本法が妥当する法域は,世界で200以上ある法域の一つに過ぎない。なんてちっぽけ,と言っていいのかもしれない。世界規模で見るとそんなものである。既にこの状況を理解していた1898年の法例3条以下は,内外法平等という理念に基づき,日本法と対等なものとして外国法を日本で適用する可能性を明言していた。当該外国法が,日本にはない,あるいは,日本では認めていない,ルールを持っていたとしても。

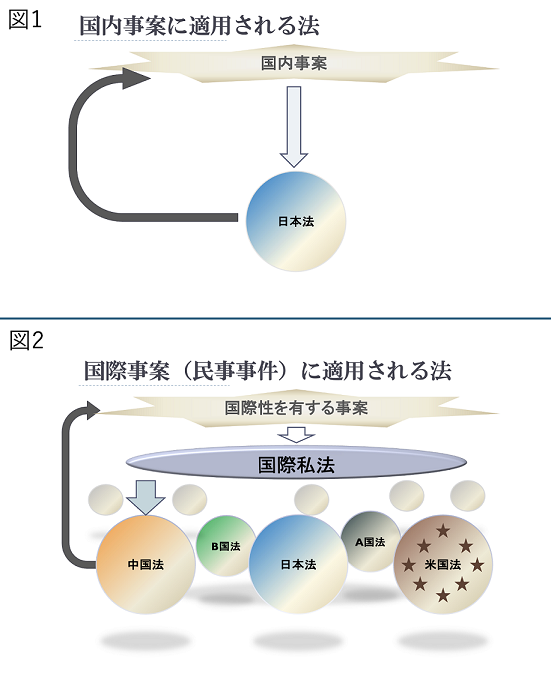

あらためて国際私法とは,国際事案においてどこの国の法律を適用するか,を決定する法分野をいう。国内事案であれば,単に日本法に「どの法のどの条文」が適用されるか問い,適用される法文を返すことで,当該事案の法律問題を解決する(図1)。そこには,自国法遵守の,すなわち自分に厳しい姿勢が見られる。これに対して,国際事案では,日本法は,ちっぽけな1つの法に過ぎず,周りを見ると,中国法,米国各州法,A国法,B国法...が存在している。そうすると,国際事案ではどういう基準でどこの法律を適用するかを決める必要が出てくるが,現在,この基準として多くの国で採用されているのが,国際私法というワンクッションを置いて決定するというシステムといえる(図2)。そしてときに外国法が適用されることになるが,法例施行以降我々は外国法に寛容であり続けている。国際私法は,自分(自国)に厳しく他人(他国)に優しい世界を作っているのである。

そんな国際私法,名古屋圏はおろか中部地方でみても,専任教員を有している大学は指を折り数えても片手で足りるほどしかいない。その折られた指の一つに入る南山大学法学部で,国際私法自体も学びつつ,社会で生きていく寛容の素地を身につけてみませんか。