学部別インデックス

人文学部・心理人間学科

西脇 良

| 職名 | 教授 |

|---|---|

| 専攻分野 | 宗教心理学、発達心理学(宗教性発達) |

| 主要著書・論文 | 『日本人の宗教的自然観』(単著 ミネルヴァ書房),『宗教心理学概論』(共編著 ナカニシヤ出版),『宗教を心理学する』(共編著 誠信書房),『宗教が拓く心理学の新たな世界』(共著 福村出版),「宗教性およびスピリチュアリティの発達」(翻訳,『児童心理学・発達科学ハンドブック』第3巻「社会情動の過程」第23章) |

| 将来的研究分野 | 日本における宗教性発達の研究史 |

| 担当の授業科目 | 発達心理学,宗教論,宗教心理学研究(院) |

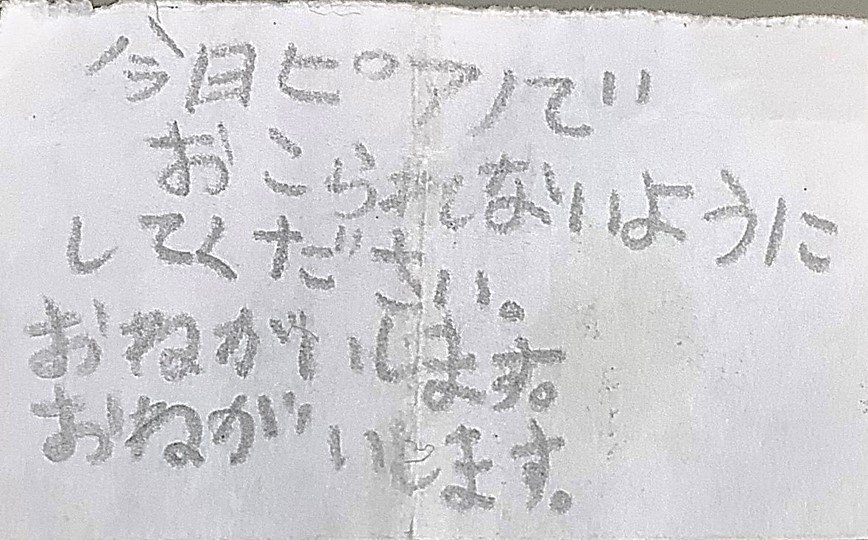

「今日ピアノでおこられないようにしてください」

私はいま,心理人間学科で心理学の先生をしながら,大学附属の小学校で「宗教の先生」「聖歌隊の先生」をしています。今日は,小学校で起こった小さな出来事,しかし今でも大切にしている出来事をお話しましょう。

小学校の職員室で仕事をしていると,同僚のシスターがやって来て,小さな紙片を見せてくれました。校内の聖堂(チャペル)で祭壇の準備をしていたところ,祭壇を覆う白布の下に紙がはさまっていた,というのです。縦 2.5cm ×横 4.5cm の小さな紙片の表には,鉛筆で次のように書かれていました。

「今日ピアノでおこられないようにしてください。おねがいします。おねがいします。」

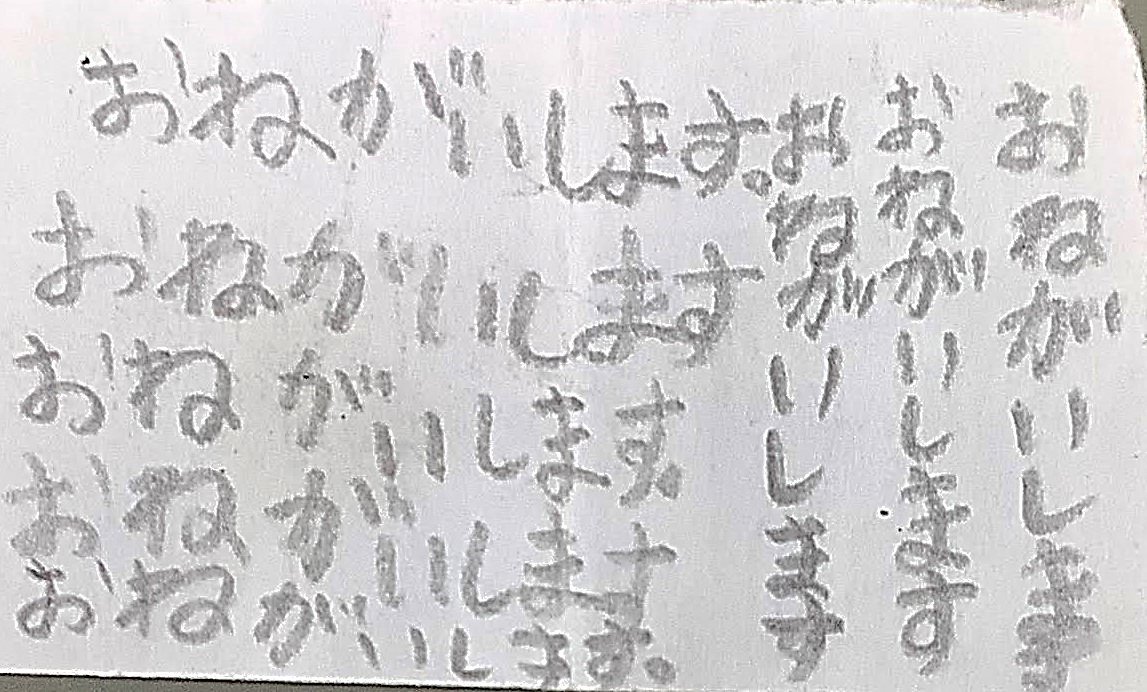

裏面にもびっしりと,「おねがいしますおねがいします」の文字が書き込まれていました。この「神さまへの願掛け札」の主は,どうやら低学年の子どものようでした。

私は,その子がどんな思いで聖堂に向かったのだろうか...と想像してみました。書いたその子は,その日の学校が終わると,「きょうふの」ピアノのおけいこが待っているのでしょう。ピアノの先生からか,ママからか,怖い顔が目に浮かびます。それでとにかく「おこられないように」との必死の願いを小さな紙に託し,休み時間にこっそり聖堂に行き,祭壇まで歩み,誰にも見つからないようにと,書いた紙を白布の下にそっと差し入れ,小さな両手を合わせて,十字架の前で祈りを捧げたのでしょう。...学校の中にチャペルがあることのありがたさ。じつにチャペルとは,こういう子どもたちのためにあるのでしょう。

誰にも話せず,悩み,自問自答した結果の,この子の行動。これを宗教心理学では「祈願行動」と呼んだりしています。子どもの宗教心や宗教行動を研究する場合,「宗教性発達」の視点からの研究,ということになるでしょう。

大正から昭和初期にかけて子どもの宗教性の問題に取り組んだ児童心理学者・関寛之(1890-1962)は,こうした子どもの祈願行動を「必至痛切な生命の要求」と表現しました(関,1944)。関は,子どもには「生命拡充傾性」を本質とする宗教心が備わっていて,その宗教心が文化や環境からの影響を受けつつ宗教行動として表現される,と考えました。生命拡充傾性とは,「宗教的存在を生産し又は発見し,それと結合し,それから限りない福祉を享けて,生命自身を拡充してゆく傾性」(関, 1944, p.108)のことで,幸せな生活を送りたいという心の傾きを指します。

子どもの宗教性はときに,おどろくほど真っ直ぐで,ひたむきなものです。チャペルの祭壇に願掛け札を挟みこむなど,大人では真似が出来ません。子どもは,そこを,決心できるのです。

もちろん全てがそうというわけではありません。先日も,小学1年生の宗教の授業で,キリスト教のお祈りの仕方を教えた際,「アーメン」というところを「ラーメン」と言ってふざけている子どもがいました。周りの子もつられて「ラーメン」といって吹き出しています。「『アーメン』を『ラーメン』って言って笑うのは幼稚園までですね♡」と釘をさしながら,同じことをしてふざけていた昔の自分をしのんでおります。

そのようなあれやこれやで,子どもは楽しいことが大好きなので,常に楽しいことを見つけて幸せになりたいと思っているわけですが,それでも,「必死痛切な生命の要求」が表現されるときには,それはもう,じつに大胆な,思い切った祈願行動をとる場合があるのですね。

私の研究は,上の例にあるような,子どもの宗教性やスピリチュアリティの発達をテーマとしています。現在は,上にも挙げた関寛之の業績を日本の宗教心理学の研究史に位置付けるという,マイナーではありますが,後続の研究者に益となるような作業に取り組んでいるところです。

引用文献:関寛之(1944).日本児童宗教の研究 彰考書院