学部別インデックス

人文学部・心理人間学科

加藤 隆雄

| 職名 | 教授 |

|---|---|

| 専攻分野 | 社会学、教育社会学 |

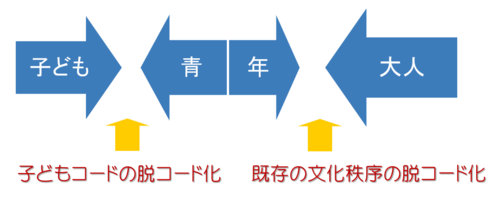

| 主要著書・論文 | 「ポストモダン教育社会学の展開と隘路、そして生政治論的転換」(単著)『教育社会学研究 第94集』東洋館出版社、「フロイトのテクストにおける生‐政治の介入―「性欲論三篇」におけるヘゲモニー的リビドー体制―」(単著)『アカデミア 自然科学・保健体育編 第15巻』南山大学、「生政治の〈介入〉とはいかなる事態か―フーコー『知の考古学』における権力作用の研究―」(単著)『アカデミア 人文・自然科学編 第7号』南山大学、「デュルケムの〈分析-構築〉における道徳教育論」(単著)『アカデミア 人文・自然科学編 第12号』南山大学、「〈子どもコード〉の生成と展開―児童文学と特撮テレビ番組の分析―」(単著)『アカデミア 人文・自然科学編 第13号』南山大学、「ウェーバー行為論の物語論的転回に向けて―ミルズとシュッツからの発展―」(単著)『アカデミア 人文・自然科学編 第21号』南山大学、「ミクロ-マクロ問題を組み直す―ブリュノ・ラトゥールとANT―」(単著)『アカデミア 人文・自然科学編 第22号』南山大学、「エスと機械―『アンチ・オイディプス』のミクロ-マクロ問題への寄与―」(単著)『アカデミア 人文・自然科学編 第23号』南山大学、「青年と二重の差異化―脱コード化と再コード化の理論―」(単著)『アカデミア 人文・自然科学編 第24号』南山大学 |

| 将来的研究分野 | 生政治・統治性の社会学的研究、子ども・青年文化の社会学 |

| 担当の授業科目 | 教育学概論、社会学概説、教育社会学、子ども・青年社会学、コミュニケーション論 |

子ども文化と青年文化を社会学的に研究するには

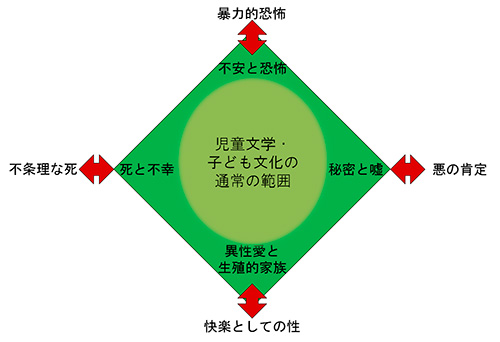

かつて子どもを大人と区別する考え方は存在していなかった―フランスの歴史学者フィリップ・アリエスが述べたことです(邦訳『〈子供〉の誕生』みすず書房; 原著初版は1960年)。子どもを、「純粋無垢」で「守ってやるべき弱い存在」で「色々な可能性に満ちている」とする考え方は、ルソーの『エミール』(1762)以降、ヨーロッパで広まってきました。それをはっきり示すのは、『グリム童話集』(正式名は『子どもと家庭のためのメルヒェン集』)の第二版(1819)の序文でグリムが述べたこのような言葉でしょう。「[初版にあった]子どもの年齢にふさわしくない表現は、この版では注意深く削除しました」。「純粋で汚れのない」子どもにふさわしい読み物として、何が許されて何が許されないかについてのグリムの判断基準は、テレビ放送などで公序良俗の観点から自主的に規制される境界線を「放送コード」「倫理コード」と呼ぶのにならって、「子どもコード」と呼ぶことができます。グリム以降、こうしたコードに沿って、「児童文学」が生み出されていきます。20世紀前半までの児童文学を調べていくと、子どもコードは図1に示すような形になっていると考えられます。菱形の頂点にあるのは、テーマやモチーフとして子どもコードが許す極限であり、両矢印で外側に書かれているのは、コードを逸脱してしまったテーマやモチーフです。このような図式を用いれば、現代の子どもとその文化にどのようにリミッターがかけられているか分析することができます。

図1 児童文学における「子どもコード」

しかし、アメリカの青年文化が、特に既存の文化秩序の脱コード化に向いていたのに対して、日本の青年文化は全体としてそうではありませんでした。むしろ、子どもコードの脱コード化の作用が大きかったと見られます。これが、1980年代以降の日本の青年文化の特徴、すなわち「おたく文化」を生み出したと考えられるのです。