学部別インデックス

人文学部・日本文化学科

上田 崇仁

| 職名 | 教授 |

|---|---|

| 専攻分野 | 日本語教育学 日本語教育史 |

| 主要著書・論文 | 【著書】 『日本語教育の概要 日本語教育史』(範囲: 日本語教育史)アルク(2025年) 『電波が運んだ日本語 占領地、植民地におけるラジオ講座』風響社(2023年) 【論文】 ◆1940年代『毎日新報』連載の「国語」学習教材ー「國語講座」1940年10月10日から1941年2月24日(全102回)」『南山大学日本文化学科論集』第25号、単著、pp.1-32.(2025年) ◆『毎日新報』連載「國語講座」「日常會話」「國語ノチカミチ」について」『新世紀人文学論究』( 9 )、単著、pp.45-62.(2025年) ◆「1940年代『毎日新報』連載の「国語」学習教材-「日常会話」について(1942年1月22日から同年6月30日 全126回)」『南山大学日本文化学科論集』第24号、単著、pp.1-26.(2024年) ◆「第7章 マスメディアの中の日本語教育-ラジオ放送と新聞連載講座」『植民地朝鮮のラジオ放送』pp.135-172. 金沢文圃閣(2023年) ◆「植民地朝鮮における学校外の「国語」教育~『国語教本』『一日一語国語普及読本』『国語の本』の三種に焦点を当てて~」『南山大学日本文化学科論集』第23号、単著、pp.1-20.(2023年) |

| 将来的研究分野 | 戦前・戦中の日本語教育、特に初等教育、ラジオや新聞を使った社会教育について資料を基に明らかにしたい。 |

| 担当の授業科目 | 日本語教育史、日本語教授法、日本語教育文法(中級)、多文化共生と教育 |

日本語教育の歴史をひもとく中で見えてくるもの

日本で暮らす外国人、外国にルーツを持つ人たちの増加で、日本語教育はこれまで以上に注目を浴びています。ですが、日本語教育は今に始まるものではありません。100年前、日本は台湾や朝鮮半島を植民地としており、そこで暮らす人々に日本語教育を「国語」教育として行いました。200年前、日本は朝鮮王朝との修好関係から朝鮮語の通訳を育てていましたが、朝鮮王朝でも日本語の通訳を育てていました。また、日本沿海で遭難してロシアに漂着した人の中には、日本語の教科書を作り、辞書を作った人たちもいました。さらにさかのぼれば、戦国時代から江戸時代の初め、日本に布教に来ていたヨーロッパからの宣教師たちも日本語を学んでおり、そのためのテキストや辞書なども残っています。

そういった古い資料を見ていると、今の日本語教育にも生かせるものがたくさんあることに気づきます。でもそれはある意味当然といえば当然のこと。人が新しい言語を学び、使うためにたどる過程はそんなに大きく変化はしないからです。

昨今、新しい教授法や教科書がどんどん生み出されてきています。ですが、日本語学習がそれによって速やかに達成されているのか、というとそうではありません。戦前の教育を受けた台湾や朝鮮の方には流ちょうな日本語を話す方が多くいらっしゃいます。当時の日本語教育が劣っていたわけではないのです。歴史を学ぶ一人として、100年前の日本語教育の現場にいた、400年前の日本語教育の現場にいた教師たちの思いを感じます。そこで行われたことは、確実に現在に続いているのです。

2024年度、日本語教員の資格が国家資格化されました。

また、国は、日本語教員養成・研修のための拠点事業を始め、中部ブロック(静岡県、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県)の拠点として、金沢大学と南山大学を選びました。

私が研究している日本語教育の歴史、その画期となる事業を目の前で自分たちの手で始められることがとてもうれしく、楽しい思いでいっぱいです。

「現在」が「過去」となり、「歴史」となった時、日本語教育の歴史を研究している人は、私たちの取り組みをどう評価してくれるでしょうか。

南山大学で日本語教育を学び、一緒に、新しい日本語教育の歴史を切り開いていければ、と思います。

「教える」「学ぶ手助けをする」のは当然ですが、どちらかというと私は、「将来の同僚を育てる」という思いで、皆さんに向き合いたいと考えています。

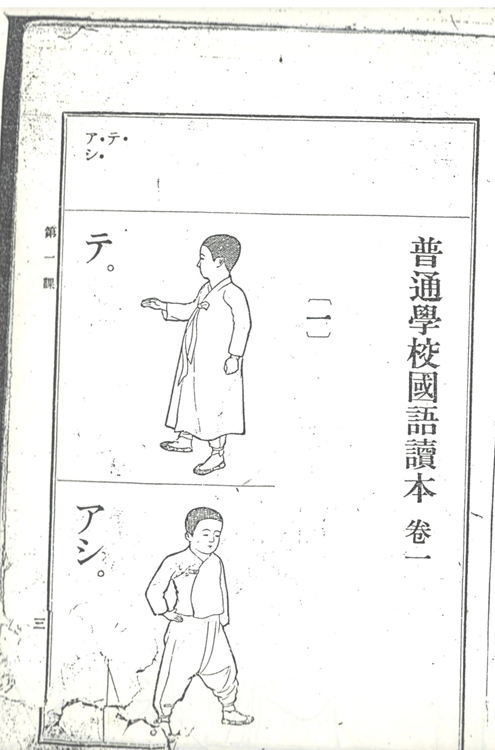

『普通学校国語読本』巻一(1912年) 表紙及び第一課