学部別インデックス

人文学部・日本文化学科

平子 達也

| 職名 | 准教授 |

|---|---|

| 専攻分野 | 言語学,歴史言語学 |

| 主要著書・論文 | 『日本語・琉球諸語による 歴史比較言語学』 岩波書店,2024年(五十嵐陽介氏,トマ・ペラール氏との共著). 「出雲仁多方言における母音をめぐる音変化」『言語研究』165号,2024年. “Chapter 8 Izumo (Shimane, Western Japanese),” In: Shimoji, Michinori ed. An Introduction to the Japonic Languages: Grammatical Sketches of Japanese Dialects and Ryukyuan Languages. Brill. 2022年. |

| 将来的研究分野 | 日本語諸方言を対象とした記述言語学的研究と歴史言語学的研究 |

| 担当の授業科目 | 日本語学概論,日本語史Ⅱ,日本語の多様性,日本語音韻論 |

方言の研究と日本語の歴史

琉球列島を含む日本列島は南北に長く,そこで話される言葉は,地域によって少しずつ異なります。そんな地域特有の言葉のことを,我々は「(地理的)方言」と呼んでいます。では,この多様な方言は,いつ,どのようにして生まれたのでしょうか。

言語学では,互いに親縁関係にあると考えられる言語・方言は元々1つの言語であったとし,それが様々な方向に変化した結果,現在見られるような姿になったと考えます。その「元々の言語」は「祖語 proto language」と呼ばれます。日本語の場合で言えば,現在話されている日本語の諸方言は「日本祖語(日琉祖語)Proto Japonic」から色々な方向に変化して,分かれ出たものだということになります。日本祖語は一体どんな姿をしていたのか,現代の諸方言は日本祖語からどのような変化を経て今の姿になったのか −−−− これらの問に対するこたえを,現代諸方言と文献資料に反映されている古代日本語の研究を通して導き出すことが,私の言語研究における大きなテーマです。

現在私は,愛知県西部の尾張地域で話される方言(尾張方言)と,島根県の出雲地域で話される方言(出雲方言),さらに福井県との県境にあった岐阜県旧徳山村というところで話されていた方言(徳山方言)の調査・研究に主に取り組んでいます。

尾張方言は,私にとって母語(母方言)でもあるのですが,調査をする度に,自分が伝統的な尾張方言を継承できていないことを痛感しています。例えば,伝統的な尾張方言では,「愛知」のことを「アェーチ」のように発音しますが(「アェ」は英語のappleの最初の母音[æ]),私はこの発音を持っていません(発音自体はできますが,それは中学時代の英語の授業等で身につけたものです)。こうした事実は,伝統的な尾張方言が,少しずつ消滅に向かっていることを意味しています。

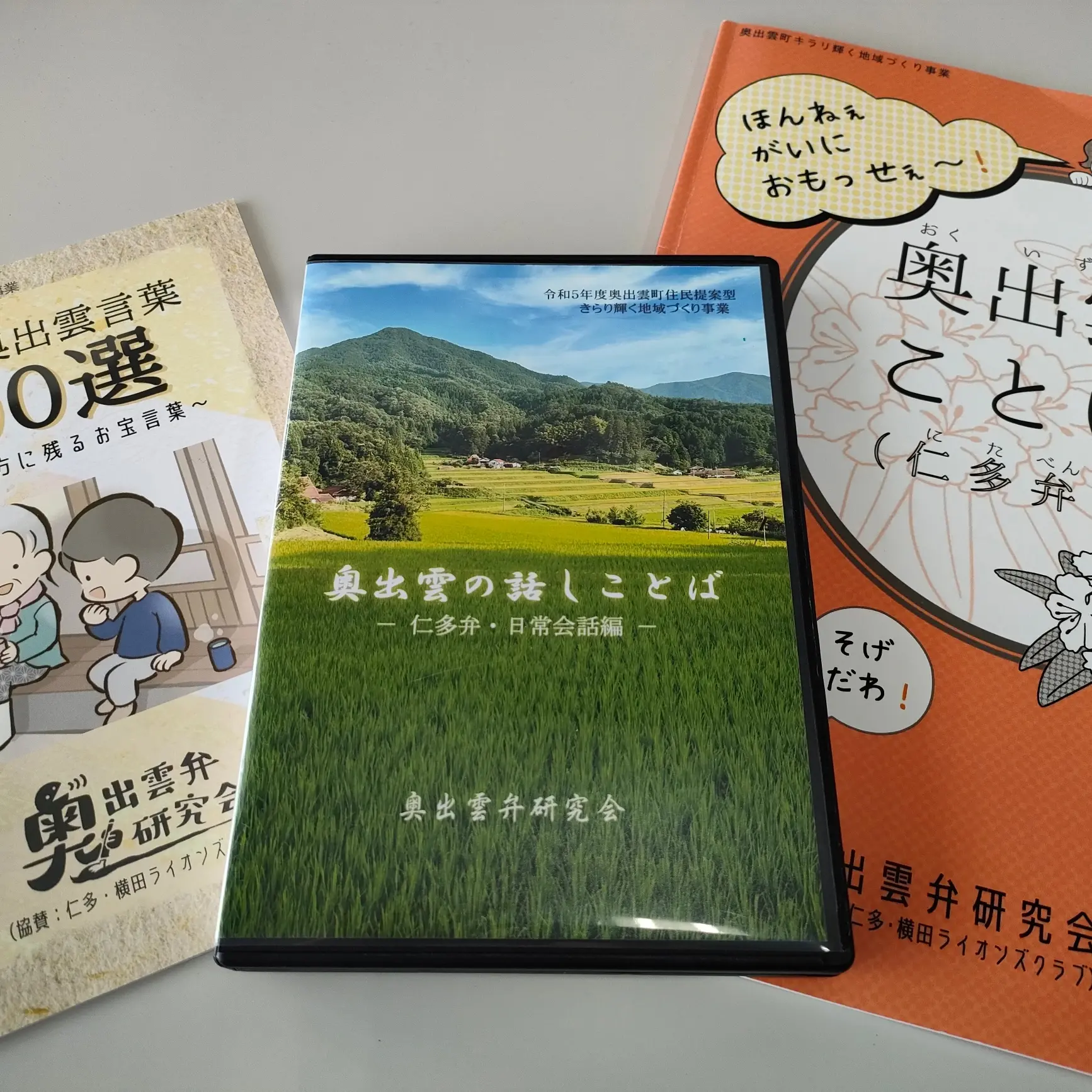

出雲方言の中でも,特に長年調査研究を行っているのが,広島県との県境に位置する奥出雲町の仁多という地域で話される仁多方言です。仁多方言もやはり話し手が少しずつ少なくなっています。地元では,自分たちの言葉を守り,伝えていこうという活動が活発で,数年前には「奥出雲弁研究会」が発足しました。写真1は,その研究会の活動の成果物です。私の調査研究も,地元の人たちのそうした情熱に支えられています。

徳山村は,もう既にありません。徳山ダムというダムの中に沈んでしまい(写真2),そこに住んでいた人たちは離村して,移住をしています。かつてあった村のコミュニティは既にほとんど崩壊していて,伝統的な徳山の方言を話す人は,70代後半以上だと考えられ,下の世代への継承はなされていません。つまり,このまま話し手がいなくなることがほとんど運命づけられていると言える言葉です。私は現在,徳山村の戸入と呼ばれる集落に住んでいた方々の話す言葉を,少しずつ記録しています。

国内では,文献資料を用いた日本語史に関する研究が「国語学」として発展してきましたが,現代諸方言をも視野に入れた日本語全般に関する歴史的研究については,多くの課題を残しています。それらの課題を解決するためには,個々の言語や方言について,精密な調査・記述を行った上で,それら諸方言を包含するような「日本語の歴史」を描くことが肝要です。一方で,方言の研究は,今がまさに踏ん張りどころで,あと十年もしたら,少なくない数の方言は,それを調査・研究することが不可能になるでしょう。消滅の危機に瀕した諸方言の研究と,それにもとづく歴史的研究という課題に,ともに取り組んでくださる方を求めています。