学部別インデックス

その他・体育教育センター

加藤 孝基

| 職名 | 准教授 |

|---|---|

| 専攻分野 | スポーツ神経科学 |

| 主要著書・論文 | 〇本 「生理学-改定第4版-,全国柔道整復学校協会,分担執筆(発育と発達および競技者の生理学的特徴),2020年」 「Sports Performance,Springer Japan, 分担執筆(“Muscle Relaxation and Sports”),2015」 〇学術論文 「Brain activity underlying muscle relaxation (review), Frontiers in Physiology, 共著, 2019」 「スポーツにおける脳の役割-リラックスの制御機構,Clinical Neuroscience,共著, 2018」 「Motor imagery of voluntary muscle relaxation of the foot induces a temporal reduction of corticospinal excitability in the hand., Neuroscience Letters, 共著, 2018」 「Corticospinal excitability for hand muscles during motor imagery of foot changes with imagined force level., PLoS One, 共著, 2017」他 |

| 将来的研究分野 | トップアスリートや音楽家における巧みな動作と、それに関わる脳活動の解明 |

| 担当の授業科目 | ・人間と環境 ・スポーツ実技(バドミントン,フィットネス,スキー等) |

ヒトの巧みな動作と脳活動

"運動神経が良い人"は何が優れているのでしょうか。これを研究で明らかにするのは様々な面で大変難しく、今なお不明な点ばかりです。

ただ一つ明らかなことは、運動神経の良し悪しには「脳(=神経機構)」が関わっているということです。我々が普段行う自発的な動作は、脳が指令を出して筋肉へと伝わることで遂行されます。したがって、どんな巧みな動作を行うアスリートも、筋肉だけではなく、脳が非常に優れているのです。

私はこれまでに、陸上競技(短距離、幅跳び、ハードル)や楽器演奏(バイオリン)を経験してきました。そのなかで、より優れたパフォーマンスを発揮するためには、必ずといっていいほど「リラックス」することが重要であると痛感しました。では、リラックスと脳活動にはどのような関係があるのでしょうか。そこで私は、「リラックスに関わる脳神経機構の解明」をテーマに、研究を行っています。

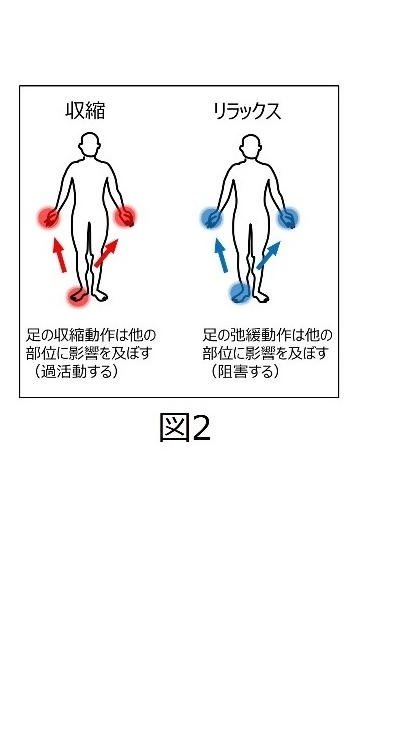

ところでつい先日、某テレビ番組のインタビューで、メジャーリーガーのイチロー元選手が自らのトレーニング論を以下の様に語っていました。「肩の力を抜け、と言われてもなかなか出来ない。膝の力を同時に抜くと肩も力も抜けるようになる。それを理解してトレーニングをすべきである。」なるほど、さすがイチロー選手、と驚きました。私がこれまで数年かけて行ってきた研究結果と全く同じことを、経験的に既にイチロー選手は理解していたのです。つまり、体の様々な部位は動作を行う際に互いに干渉しあうため「ある部位(例えば肩とか)のみ」をリラックスすることは神経学的にも容易ではないのです。

もう少しわかりやすく解説します。皆さん、図1のように右手と右足を周期的に同時に動かすことはできますか?右手首と右足首を支点に手先、足先を上下に動かす簡単な動作です。1秒間に2往復のスピードで行いましょう。おそらく多くの方は、右手が上にくるタイミングで右足も上に、右手が下の時に右足も下、という動作で行ったかと思います。これはとても簡単ですよね。

では、この反対の動作方向で動かすことはできますか?右手が上の時に右足下、右手が下の時に右足を上、という動作です。おそらく、難易度が一気に上がったと思います。

では次に、この難しい動作を、「右手と左足」で行ってみて下さい。いかがでしょうか。比較的容易になった人も多いのではないでしょうか。

なぜこのような現象が起きるのでしょうか。それは、複雑な動作を行う際には、ある部位の動作は他の部位の動作に影響を及ぼし(干渉しあい)、"ある筋と他の筋の活動の単純な足し算にはならない"からです。さらに今行った例のように、動作やその部位が異なると、影響の度合いも大きく変わります。これらの現象は、リラックス(力を抜く)動作にもみられることを我々の研究グループが発見しました。ある部位の力を抜くと、他の部位の収縮力が一時的に弱まり、適切に動作を行うことが出来なくなるのです(図2)。さらに、これらの現象には、脳の一次運動野という部位の抑制機構が大きく関与することも明らかにしました。

よくコーチが「肩の力を抜きなさい」と指導する現場を目にします。選手は、頑張って肩の力を抜こうとするものの、その際に、他の部位(バットやラケットを持つ手など)が適切に収縮できなくなってしまう現象が働くようです。しかもそれは脳が大きく関与しているようです。これらの現象が、いわゆる「リラックスが難しい」とされている要因の一つなのかもしれませんね。

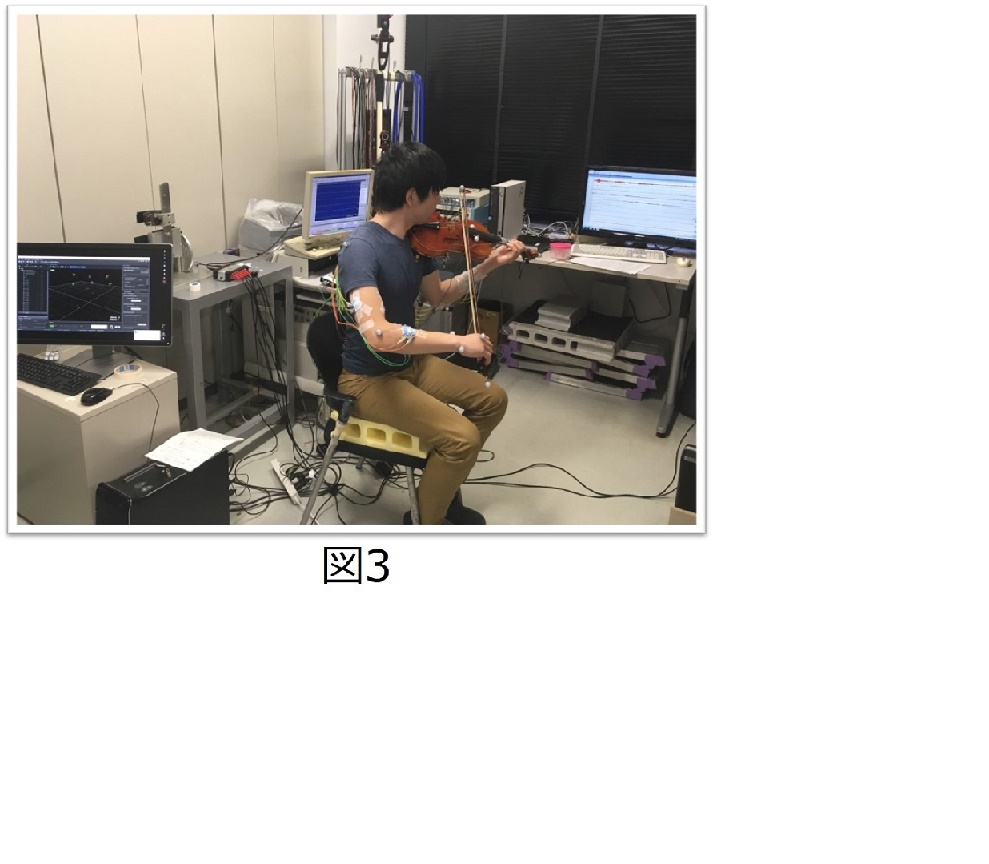

また、巧みな動作に関わる神経機構を明らかにするうえで、楽器演奏は非常に良い研究モデルになります。図3の写真は、私自身がバイオリンを演奏する際の、弓や細かな指の動作、筋活動などを測定した時のものです。様々な測定機器を用いて、複雑なスキルに関わる神経機構を明らかにする実験の一つです。

このようにスキルに関わる動作や神経活動を徐々に明らかにしていくことで、"運動神経が良い"原因やメカニズムを解明できる日がやってくるのかもしれません。

参考)

Kato K, Vogt T, Kanosue K.

Brain Activity Underlying Muscle Relaxation (Review).

Frontiers in Physiology. 10:1457. 2019