在名古屋教皇庁認可神学部がここに存在するのは、日本における普遍教会のニーズに応えるためです。より具体的には「キリスト教の伝統とアジアの文化的伝統(アジア全般の、そしてとりわけ日本の)とのより実り豊かな出会いの基盤をよりいっそう整えること」を目的としています。本神学部は、この絶えず変化する社会文化的状況において、世界中に福音を広めるために準備している聖職者および信徒に、しっかりとした神学的バックグラウンドを提供することに努めています。

この目的を達成するために、神言修道会は、南山大学において聖なる教理を学ぶこの高等教育機関を「教皇庁認可神学部」として教会法に基づいて認めてくださるよう、聖座に申請しました。そして、1984年3月25日、設置教令 “Sol Exsurgens”『昇りゆく太陽』の発布によって、認可されました。

- 1950

- 南山大学文学部哲学科の創設

- 1962

- 文学部神学科の創設

- 1979

- 大学院の神学専攻修士課程開始

- 1984

- 教皇庁の認可によって神学部発足

- 2000

- 学部・学科の改組と改名

- 2021

- 改訂版学則の承認

- 2024

- 創立40周年記念行事

「本神学部の特質を示しているのは、

神言修道会への帰属、

南山大学における併設、

そして教会法上の認可である。」

「国内外からの学生の霊的養成および知的養成を通して、本神学部はキリスト教の国際的な側面に目を向け、世界中に福音を宣べ伝えることへの自らの責任を自覚する指導者を、日本のキリスト教共同体のみならず、世界中の教会に送り出すことを目指す。同時に、学生たちは非キリスト教文化圏における福音宣教の必要性に敏感であるよう指導される。このため、本神学部は教会の福音宣教のみならず、南山大学の国際性にも寄与することに努める。本神学部は有望な一般学生にも門戸を開く。しかし特に配慮がなされるのは、国内外の諸修道会会員と司祭志願者の養成についてである。」(学則より)

下方の土台となるものとして開かれた本は、ただ学ぶ教科書というだけではなく聖書そのものの形にする目的でした。そして、それはちょうど神言会らしく天使の羽にも似ているので、教育機関にも聖なる学問を修める機関にも相応しかったです。天使の羽と言えば、レーモンド建築である神言神学院の形に見られますし、来年150周年を迎える神言会の創立者である聖アーノルド・ヤンセン神父が最初の修道院の名前に使ったのも天使の名前だったことを思い出します。また、聖書から立ち上るのは十字架にも見えますが、同時に教皇庁認可神学部の英語表記(Ecclesiastical Faculty of Theology)の頭文字E・F・tの組み合わせでもあります。

そして、何か目標と道標となる標語があれば良いと思い、それに相応しいラテン語でOpere et veritateという言葉に決めました。それは新約聖書のヨハネの第1の手紙3章18節の「子たちよ、言葉や口先だけではなく、行いと真実をもって愛そうではありませんか」の「行いと真実」の部分にあたります。学問に徹する教育機関、真理を追求する教育機関としては、やはり「真実」は最たる関心事でなければなりません。さらに、神学の学校としてはその真理についてただ語るだけではなく、行為をもってそれを示し、学習者自身が真理を愛し、実践するよう促す使命を負っていることを意識させられます。

-

司祭職候補者の

知的養成司祭職を目指す者(神学生)の知的な養成を、教会が定めている内容に照らし合わせて行っている。ほとんどの科目が神学生以外の興味ある学生にも開かれている。

-

地域教会との連携と

その使命への貢献学則に従って、地域の聖職者の皆さんと協力し、彼らに学問的な援助を提供する。例えば、教区のための終身助祭の教育に協力している。

-

大学における教育活動

による福音宣教南山大学と密接に協力して、主に宗教科目を通してキリスト教や他の宗教に対するリテラシーの向上に力を入れている。

-

日本やアジアにおける

諸宗教の対話国内外の様々な教育機関、神学校、研究所と連携し合いながら、諸宗教間の理解を促す。特に日本宗教に関する知識の習得を目指す。

日本の文部科学省が認可しているキリスト教学科と併設されており、教皇庁の教育省が認可している神学部も独自の学位を授与しています。両方の学位を得る学生もいれば、どちらかの学位だけを得る学生もいます。このような神学部は日本には2つしかなく、南山大学の他に上智大学だけが持っています。

-

第1期課程

5年間以上の在籍と、少なくとも208単位修得によって得られる聖なる神学の学士号(baccalaureatus)を授与します。通常、司祭叙階にとって必要とされている最低限の教養と学位です。最後に全ての主要科目をカバーする総合試験を行います。およそ人文学部キリスト教学科に相当しますが、より密度が濃い課程です。

-

第2期課程

2年間以上の在籍と、少なくとも80単位修得によって神学修士の学位(licentiatus)を授与します。この組織神学における専門の学位によって、修了者は神学校で教える資格が得られます。最後に専攻する分野をカバーする総合試験と論文審査を行います。およそ人間文化研究科キリスト教思想専攻の博士前期課程に相当しますが、必要な単位がより多いです。

-

第3期課程

2年間以上の在籍と博士論文の審査によって教会法上の最高の学位である博士(doctor)を授与します。これによって修了者は全世界の教皇庁認可神学部で教える資格を取得します。およそ人間文化研究科宗教思想専攻博士後期課程に相当します。他の課程と同様に、学生は何らかの形で南山大学に籍を置かなければなりません。入学手続きなど全て大学を通して行われます。

-

短期課程(short cycle)

民間の学位(キリスト教学学士)を南山大学が授与します。教会法上の学位を取得しない予定の学生、すなわち通常の人文学部キリスト教学科生は、教皇庁認可神学部から見れば基礎課程を履修しており、大学が定めている128単位を修得し他の条件を満たした上で民間の学士号を授与され卒業します。神学部は満期退学となります。

3本柱

創立当初から神学部のカリキュラムの軸となる学問分野は、聖書神学、組織神学、諸宗教の神学でした。これらは学生が選択して分かれるコースというよりも、全ての科目を通して考える「万民の救い」というテーマへのアプローチです。

カトリック神学(theology)という分野は、大別すれば、組織神学と実践神学から成りますが、そのどちらも、土台は旧新約の聖書神学です。現代の問題に応えるためには、歴史を知らなければなりませんし、そのために現代語以外に古典語を知る必要があります。論理的に考察をするために哲学が助けとなっています。開講されている科目の中で、中核となるのはもちろんキリスト教の教理(三位一体論、キリスト論、秘跡論など)です。教理学だけではなく、倫理神学、典礼学、教会法、教父学など、幅広く学びます。より実践的な科目として歌唱ミサの仕方や説教の実習を行います。同時に南山大学を卒業することができるようにするため、一般教養や共通教育からも科目をなるべく多く取り入れています。

- 哲学

- 聖書学

- 歴史と思想

- 基礎神学と組織神学

- 実践神学と司牧神学

- 諸宗教の神学

- 古典語

- 補助的な科目

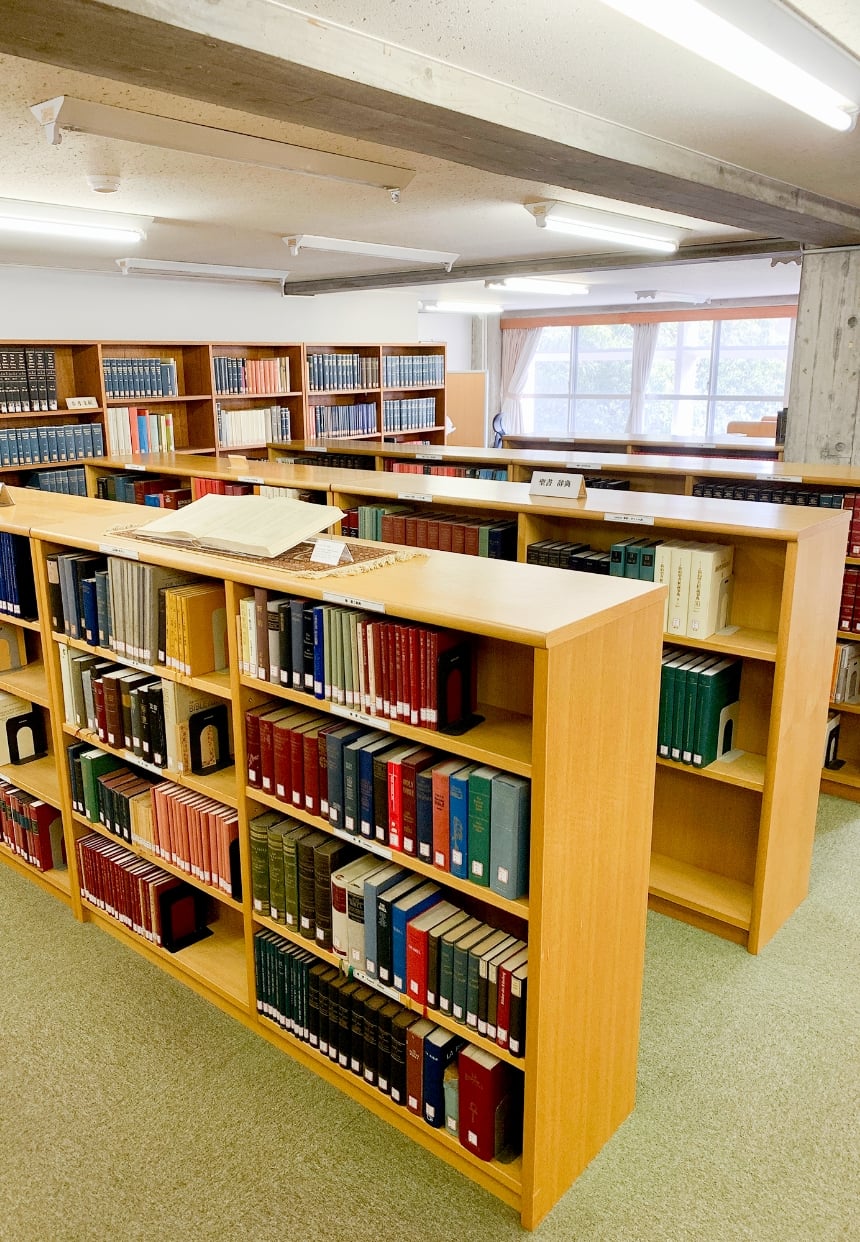

教皇庁認可神学部の図書館

現在書庫として使われている建物の増築工事落成は1987年11月12日に行われました。南山大学の図書館とも連携しており、主に神学や哲学の著書が所蔵されています。

神言神学院

(Divine Word Seminary)

カトリック神言修道会において修道生活や司祭職を目指す人(神学生)の霊的養成を行う場です。1966年に建設され、設計は南山大学山里キャンパスと同じ建築家アントニン・レーモンドです。現在、主に外国から来たおよそ8名の神学生と、養成者、教育者と引退した会員が居住しています。

南山宗教文化研究所

日本宗教、特に仏教とキリスト教の宗教間対話や日本哲学に重点を置く研究機関です。1974年の11月に設置されました。

特徴

神言神学院の東南側に増築された書庫と神学院の3階にある閲覧室から成ります。現在、約78,000冊の著書と約50タイトルの雑誌が所蔵されています。蔵書検索は南山大学図書館の検索システムを通して行います。

アクセス

南山大学の図書館と関係を持っていますが、建物も開館時間も異なります。原則として月曜日から金曜日までの、午前9時から午後5時まで入館可能です。

※ご来館の際は、神言神学院の受付へお越しください。名古屋市地下鉄名城線八事日赤駅あるいは名古屋大学駅からそれぞれ徒歩約7分。